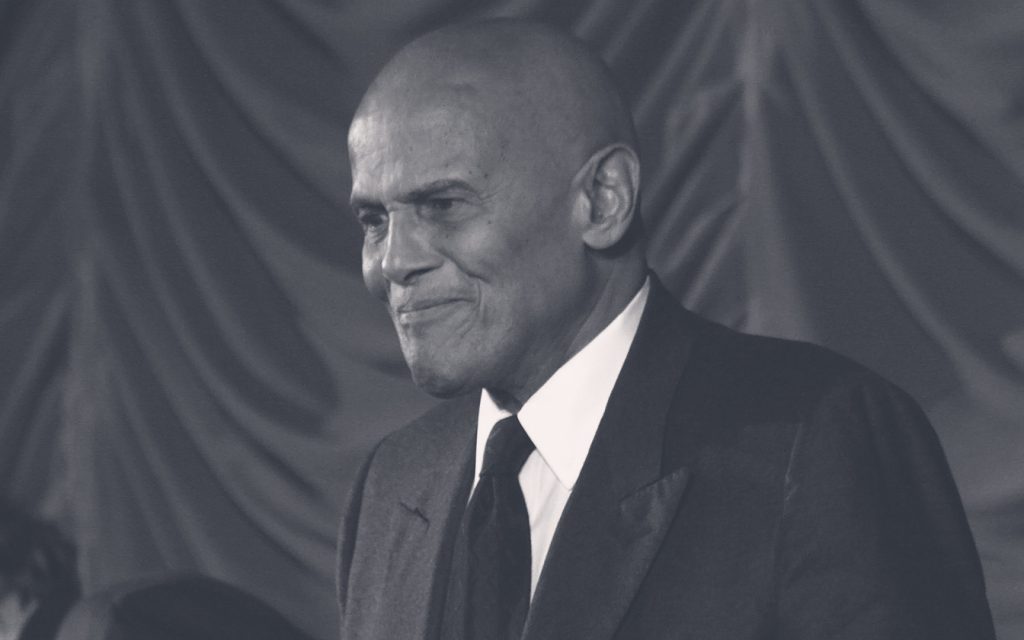

Wir verbeugen uns vor dem Menschen und dem Künstler, der am 25. April verstorben ist.

Er wird nicht in der Kategorie Jazz zugeordnet – obwohl sein Start viel mit dem hörbaren Einfluss Nat Kind Coles zu tun hatte – und er mit seinen Songs bereits Anfang der 50er Jahre im berühmten Village Vanguard Jazz-Club in New York debütierte.. Etabliert hat er sich aber ab Mitte der 50er Jahre mit seinen Folksongs, Calypso und einer Vielzahl von Popvarianten, gleichzeitig in seiner lebenslang ausgeübten Unterstützung für vormals unbekannte Künstler wie Miriam Makeba oder Bob Dylan, genauso Nana Mouskouri. Parallel entwickelte er eine eigenständige Karriere als Schauspieler (insgesamt 23 Produktionen Film/Fernsehen). Seine unmittelbare Präsenz auf der Bühne begleitete ihn sein ganzes Leben.

Sein großes Ansehen beruht im Kern aber auf seiner Gradlinigkeit, Menschlichkeit und klaren Haltung. Sein soziales Gewissen, seine Unterstützung für Bürgerrechtler, insbesondere für die Afroamerikaner gemeinsam mit Martin Luther King, seine Positionierung als Sozialist und Intellektueller – klar, unbequem, immer mit großer Empathie und Menschlichkeit gepaart – und selbstverständlich gewaltfrei. Seine Initiative »USA for Africa« ist untrennbar mit dem Welthit »Around The Worlrd« verbunden. Für ihn vielleicht noch wichtiger war seine Anthologie schwarzer Musik »The Long Road to Freedom«, in der er einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in das Jahr 1990 spannt.

Wir ehren ihn, den Menschen und Calypso-König mit seinen drei bekanntesten Liedern, Welthits, die jeder kennt:

Matilda (Live-Aufnahme aus 1982)

The Banana-Boat-Song (Live-Aufnahme 1960, Japan)

Island in the Sun (Live at the BBC, 1977)

Wer mehr hören möchte, der kann sein Vergnügen finden in einer viereinhalbstündigen Kollektion mit rd. 80 Songs:

Text: Jochen Axer, Foto: Foto: Manfred Werner – Tsui / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Wunderkind – ja oder nein? Die jazzende Singer-Songwriterin Rosie Frater-Taylor im Porträt.

Bekanntermaßen gibt es einige Worte im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch, die aus dem Deutschen stammen: Kindergarten, Schwermut, Fernweh, Leitmotiv … und Wunderkind.

Letzteres Wort ist in den letzten Monaten und Jahren gleich mehrfach gefallen, wenn es um die britische Musikerin Rosie Frater-Taylor ging. Ob sich ihre Musik tatsächlich in den Bereich der Wunder verfrachten lässt – oder doch Ergebnis harten Trainings ist -, das lässt sich am kommenden Sonntag, den 30. April im King Georg auf der Bühne sehen. Aber zunächst wollen wir die sensible Songwriterin hier vorstellen.

Es sprach einiges dafür, dass Rosie Frater-Taylor Musikerin werden würde. Der Gedanke drängt sich geradezu auf, bedenkt man, dass ihre Eltern selbst im Musik-Business sind. Ihre Mutter ist die schottische Sängerin Josie Frater. Anfang der 1990er Jahre lernte sie den Drummer Steven Taylor kennen und gründete erst eine Acid-Jazz-Band (The Runners; einziges Album »Phonetic«) und dann eine Lebenspartnerschaft. Ihr Spross Rosie sollte sich als Kind noch an die Drums setzen und ihrem Vater nacheifern, schon bald aber die Gitarre für sich entdecken. Ihr Vater reagierte alles andere als veschnupft, sondern spielte für seine Tochter Schlagzeug ein – und das macht er bis heute, wie man auf dem zweiten Longplayer »Bloom« aus dem Jahr 2021 hört. »Mein Vater spielt die Drums auf der Platte und ich denke, das hört man auch. Man kann diese interfamiliären Ähnlichkeiten erkennen«, erzählte sie dem Blog Jazzrevelations. Man habe halt sich ähnelnde Instinkte, was Musik anginge. Generell, so hat Frater-Taylor bereits mehrfach betont, ist diese Verbindung zu ihrer Familie ein wichtiger Antrieb in ihrer Musik.

Wo Familie ist, da ist auch ein Zuhause. Und wo ein Zuhause ist, da kann man sich auch einrichten. Vielleicht überinterpretiert man den Sound der 23jährigen, aber man meint doch eine gewisse Tendenz zu hören: Frater-Taylor richtet sich in ihren Songs – genauso in den wunderbaren Cover-Versionen, die sie auf dem Album unterbringt – etwa Fleetwood Macs »Dreams« – ein, macht sie zu einem Heim und agiert mit einem Urvertrauen zu den eigenen Fähigkeiten, aber auch zu den Bedingungen, unter denen die Musik geschieht und entsteht. Neben familiärer Wärme ist auch ihr eigenen Do It Yourself-Ansatz Schlüssel zum Erfolg. Schon zu Teenagerzeiten bastelte sie Tracks am Computer und in der Software »Cubase« zusammen, bis heute hält sie die Zügel in der Hand. Keine Entscheidung wird ohne sie getroffen. Songwriting und Arrangements: Frater-Taylor tritt wie eine kreative Urzelle, eine singend-jazzende Ich-AG auf.

Den gewissen Eigensinn kann man auch hören, denn ihre Musik ist zwar extrem eingängig, aber nie beliebig oder simpel. Ihre Harmonien sind eindeutig dem Jazz entnommen, die Stimme und Gesangstechnik genauso – hier wird neben soulig-poppigen Gesangsparts gerne komplex gescattet.

Das gleiche gilt für ihre Gitarrenparts, die zwischen einfachen Akkorden und hochstilisierten, verdichteten Läufen changieren: »Man hat mir häufiger gesagt, dass ich nicht den einfachen Weg wähle.«

Zum Chartserfolg kommt man anders, das stimmt. Der Weg führt aber zu einer leidenschaftlichen Anhänger*innenschaft: Ihr Mix, der so unterschiedliche Positionen wie Esperanza Spalding und Joni Mitchell unter einen Hut bekommt, dann bei George Bensons Gitarrenriffs vorbeischaut, an Jacob Collier vorbeirennt, um endlich bei Lewis Taylor zu landen. Gerade die Musik des 57jährigen Briten beeinflusst sie nachhaltig:

»Es gibt unzählige Geschichten von Musikern wie Lewis Taylor, die von Major Labels gesignt wurden, bloß um wieder fallengelassen zu werden, weil ihre Musik zu kompliziert ist. Sie versuchen genre-mäßig es anders zu machen. An den Punkt will ich auch kommen.« Wie dieser Punkt aussehen soll? Klar, in der Auflösung von Genregrenzen, die längst als überflüssig und unnütz wahrgenommen werden. Bei Rosie Frater-Taylor dreht sich alles um die vermeintliche Grenze zwischen Folk und Jazz, die hierzulande hart verteidigt wird, derweil in Großbritannien schon von jeher durch ihre Pub-Sounds- und Grassroots-Culture diskutiert wird. Das erinnert indes auch an die übergreifenden Genresynthetisierungen der beiden Gitarristen John Scofield und Bill Frisell.

Große Namen, die Frater-Taylor aber nicht zu scheuen braucht. Immerhin beweist sie mit »Bloom«, dass es längst an der Zeit ist überkommene Muster abzulegen. Versöhnlich und doch fordernd, mitreißend und auf Distanz haltend, sensibel und selbstbewusst: Wer sich sowas traut, der oder die ist entweder übermütig oder doch … ein Wunderkind.

Text: Lars Fleischmann.

Am 16. April 2023 ist der Pianist und »konservative Jazz-Revolutionär« gestorben.

Nichts charakterisiert ihn besser als sein eigenes Zitat aus dem vergangenen Jahr, im zarten Alter von 91 Jahren. „Ich entwickele mich immer noch weiter, wenn ich mich an das Klavier setze; ich habe immer noch neue Ideen.“ Er ging immer seinen Weg, ließ sich nicht durch andere Entwicklungen im Jazz von seiner Idee abbringen. Er verband jederzeit eine regelmäßig (scheinbar) eingängige Grundstruktur mit eigenständigen und gewagten Experimenten, wobei beide Teile immer zueinander gehörten und gerade die Spannung seiner Performance erzeugten. Dieser Stil unter Einbeziehung von Pop-Einflüssen erreichte das Publikum viel eher als die Musikkritik, so dass Jamal im Vergleich zu anderen Jazzgrößen „offiziell“ eher unterschätzt wurde („Barpianist“) und nicht immer in einem Atemzug mit denjenigen genannt wird, die ihn jederzeit verehrten, etwa Hal Galper, Keith Jarrett oder Miles Davis, der zitiert sei: „Alle meine Inspiration kommt von Ahmad Jamal“. Unverkennbar beeinflusste er Cannonball Adderley, John Coltrane, Gil Evans sowie die Fusion-Musik der 1970er Jahre.

Wir ehren ihn, den »konservativen Revolutionär«, mit zwei Video-Auszügen aus einem fantastischen Konzert in Paris im Jahr 2017 (im Alter von 87 Jahren!), einer Film-Sequenz aus 1959 und einem Link zu seinem ersten großen Album-Erfolg »At the pershing: But Not for me« (1958).

Text: Jochen Axer, Foto: Jens Vajen

Steve Gunn, der Geheimtipp, den viele schon kennen – und alle kennen sollten. Ob Indie- oder Jazz-Fans. Am 15. April spielt er live in der King Georg Klubbar.

Wenn der Dauerbrenner unter den amerikanischen Musikmagazinen, der Rolling Stone, einen Künstler als Best Kept Secret bezeichnet, dann gleicht das einem Ritterschlag. Das Best Kept Secret, also das am besten gehütete Geheimnis ist Steve Gunn womöglich gar nicht mehr – jedenfalls nicht, wenn man sich in Insider-Kreise und unter Musiker*innen umhört. Da ist dem Musiker aus dem Städtchen Lansdowne bei Philadelphia/Pennsylvania nicht nur die höchsten Würden, sondern auch totaler Rückhalt gewiss: Lee Ranaldo und Kim Gordon der Noise-Revolutionären Sonic Youth gehören zu seinen Fans, genauso wie die junge Indie- und Americana-Garde um Angel Olsen oder Kurt Vile.

Letzterer hat zudem unmittelbar Einfluss auf Gunns Entwicklung genommen, als er ihn zum Mitglied seiner Backingband, den Violators, machte – und damit einem weltweiten Publikum bekannt machte. Davor trudelte Gunn auf seinen eigenen Pfaden durch die Musikgeschichte. 2007 erschien sein erstes Album. Mit seinem eigenen Namen betitelt, war »Steve Gunn« zwar nicht das erste Lebenszeichen, aber doch Startetappe für einen musikalische Ausdruck, der vordergründig nach Indie-Rock oder Singer/Songwriter klang, aber Anschluss fand an modernen Improvisationsformen, die sich stracks aus der amerikanischen und europäischen Jazz-Szene entwickelten. Tief beeinflusst von Chicagoer Postrock-Experimenten von Jeff Parker, Tortoise und David Grubbs aus den Neunzigern, genauso von der wilden deutschen Free Jazz-Szene, klingt Steve Gunn damals wie ein Anhänger des Serialismus und der improvisierten Minimal Music. Nachhören kann man das unter anderem in der Zehnerplatten Folge mit dem Jazz-Experten Felix Klopotek.

Der Jazz hat Gunn indes auch Jahre später nicht verlassen. 2019 nahm er das Album »The Unseen In Between« in den berühmten Strange Weather Studios in Brooklyn, New York, auf. Nicht weit weg von seiner eigenen Wohnung spielte er hier nicht nur mit dem Bob Dylan-Bassisten Tony Garnier, sondern auch an einem von Charles Mingus‘ originalen Kontrabässen. Davon ab beweist Gunn mit der Platte vor allen Dingen seine Liebe zu bluesigem Americana.

Davor, dazwischen und danach reiht Gunn Platte an Highlight-Platte. Da ist zum Beispiel seine 2013er LP »Time Off«: Hier präsentiert er sich etwa als reifer Blues-Folker, der zwar sicher auch Bob Dylan- Platten im Regal stehen hat, aber vor allen Dingen JJ Cale oder auch Smog/Bill Callahan studiert und rezipiert hat. In Pennsylvania beginnen die Appalachen – und das hört man hier auch. Der bergige Folk des us-amerikanischen Kernlandes hinterlässt seine deutlichen Spuren auf „Time Off“; ohne je altbacken oder konservativ zu klingen.

Da sind aber auch die vier grandiosen Alben des Gunn-Truscinski-Duos, das er zusammen mit John Truscinski bildet. Auf »Soundkeeper« (2020) untersucht das Gespann weite Korridore zwischen Improvisation und Komposition. Auf der Basis von festgelegten Patterns und musikalischen Ideen zeigt man sich spontan inspiriert – das kann mal 16 Minuten anhalten, wie im Titelstück, oder nur zwei Minuten. »Closeness« heißt dann eine dieser Miniaturen und ist ätherisch-verhalltes Experiment aus Synthesizern, Drums und heavy-reverb-Gitarren – aber auch sinnliches Vergnügen von sublimer Schönheit.

Es sind wie so oft auch gegensätzliche Welten, die Steve Gunn immer wieder vereint. Gegensätzliche Attribute werden in seinem Werk zu partner-in-crime, die sich zu etwas neuem verschränken: Rock und Jazz; ausufernd und Songs von wenigen Augenblicken; Instrumental und das gesungene Lied; verkopft und sinnlich; komponiert und improvisiert – nur um einige dieser Paare zu nennen. Das macht ihn eben zu solch einer wichtigen Stimme in der aktuellen Musikwelt. Gunn ist ein Grenzgänger, losgelöst von Genrekonventionen oder Karriereschritten. Einer, der seinen Weg geht, dabei aber nie unnötig aneckt. In etwas mehr als 15 Jahren sind so etliche Alben entstanden – und wer sich in das Werk hinein, der droht im besten Sinne darin zu versinken. Ein Highlight nach dem anderen, immer wieder neue Favoriten. Das selbe gilt natürlich auch für seine Live-Auftritte: Steve Gunn ist als Gitarrenvirtuose jemand, der den FLOW gepachtet hat. Das alles und noch viel mehr kann man dann im King Georg sehen, wenn das nicht mehr ganz so gehütete Geheimnis am 15. April zu Besuch kommt.

Text: Lars Fleischmann

Ein Gespräch mit Roosevelt Collier, den seine Fans nur den Doktor nennen, über Gitarrenstimmungen, die Seele von Lap- und Pedal Steel sowie die Wurzeln seiner Musik in der Familie und den Sümpfen.

Wenn in modernen Jazz-Produktionen aus dem Süden der USA heute eine Gitarre nicht gehalten wird, sondern liegend gespielt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Lap Steel- oder Pedal Steel-Gitarre von Roosevelt Collier gespielt wird. Der super-sympathische Musiker aus dem Land der Glades und Keys ist niemand, der große Töne spuckt – stattdessen ist er eher zurückhaltend und freundlich. Als Freund der GroundUp-Crew um Snarky Puppy-Gründer Michael League steht er für einen Funk-induzierten Jazz-Sound mit schaurig viel Groove und voller Spielfreude.

Doch schon lange steht der Mann mit den flinken Fingern, die Glissandi aneinander reihen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Schon früh ging er mit seiner Familie auf Tour: Die Lee Boys, seine Onkels und Cousins, nahmen ihn mit auf Tour durch die Südstaaten. »Sacred Steel« heißt der Sound, der statt klassischem Gospel-Gesang eben klassischen Gospel-Blues-Rock mit Gitarren, Bässen und Schlagzeug in die Welt trägt – und dabei das Wort der House of God-Church.

Nach drei Jahren Corona-Pandemie ist Roosevelt Collier das erste Mal wieder in Deutschland unterwegs und beglückt das King Georg am 20. April und am 21. April an zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit seinem funky Sound mit Esprit!

Neben der Lap Steel-Gitarre spielst Du auch die weniger bekannte Pedal Steel-Gitarre. Vor allem einem deutschen Publikum ist dieses Instrument eher fremd. Was sind die Unterschiede zwischen Lap- und Pedal-Steel auf technischer Ebene?

Der einzige Unterschied ist, dass die Pedal Steel Bodenpedale und Kniepedale hat, mit denen man die Tonhöhe verändern kann, indem man die Saiten anhebt oder absenkt … Die Stimmung der Gitarre selbst ist genau die gleiche.

Und was sind für Dich die Unterschiede im Einzelnen? Tragen die Instrumente eine andere Bedeutung für Dich? Haben sie eine andere Seele?

Die Pedale erlauben mir mit verschiedenen Akkordstimmungen zu experimentieren, aber ansonsten haben beide Instrumente die gleiche Seele … Ich glaube, die Seele liegt im Spieler, der dem Instrument das Leben einhaucht!

Wie bist du zur Lap Steel und Pedal Steel gekommen?

Die Antwort lautet: Kirche … Ich habe in der Kirche gelernt und angefangen. Die Steel-Gitarre hat in meiner Kirche eine tief verwurzelte Geschichte, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht. Meine Familie spielte Steel-Gitarre in der Kirche, also wurde ich buchstäblich in den Klang der Gitarre hineingeboren. Gelernt habe ich sie von meinem Onkel, dem verstorbenen Reverend Glenn Lee.

Interessant, dass du Glenn Lee gerade ansprichst: Die Lee Boys haben eine besondere Bedeutung für Deine musikalische Karriere. In der Band spieltest Du mit Deinen Familienmitgliedern: Bringt das ausschließlich Vorteile, in der Familienband zu spielen und zu touren?

Die Lee Boys! Meine Blutfamilie, bestehend aus Onkeln und Neffen. Ich bin unter ihnen in der Kirche aufgewachsen, dann auf der Tour … Das hat Vorteile, weil wir auf der Bühne immer eine familiäre Verbindung haben, egal was passiert!

Wie stark beeinflusst Südflorida als Ort und Heimat Deine Musik bis heute? Oder hat sich der Einfluss zusehends verkleinert?

Ich werde immer Einflüsse aus meiner Heimat mitbringen. Das sind meine Wurzeln. In meiner Solokarriere ist das nicht mehr so stark ausgeprägt wie damals, als ich mit der Familienband auf Tour war. Meine »Schwingen« haben sich seither massiv vergrößert.

Wie stark sind die Spuren, deiner kirchlichen Erziehung und des Glaubens in Deiner Karriere?

Der Glaube ist immer stark. Meine ganze Mission ist es, mit meiner Musik Leben zu berühren und durch die Musik zu heilen. Ich glaube, dass Musik eine mächtige Quelle des Schöpfers ist und dass Musik die universelle Sprache ist, die von jedem und allem verstanden werden kann!

Woher stammt Dein Spitzname »The Dr.«?

Oh Mann. Unsere Fans haben mich sehr früh in meiner Karriere »The Dr.« genannt, vielleicht bereits 2004/2005. Ich und die Lee Boys waren Headliner eines Musikfestivals in Florida, und während ich dieses Solo spielte, hörten wir die Fans schreien: »Spiel für uns und heile uns Doktor!« Und das blieb einfach hängen!

Du beschreibst deinen Musikstil als „dirty funk swampy grime“. Was bedeuten diese vier Worte für Dich und Deine Musik?

Ich komme aus den Sümpfen, bin da zu Hause. Alles, womit ich aufgewachsen bin, war funky und dreckig. Meine Musik ist deswegen durchdrungen von vielen tiefen Sounds mit Fuzz und Overdrive; kann aber auch sehr lässig sein. Direkt in dein Gesicht, aber einnehmend.

Du bist mit Gospel und grassroots-Sounds aufgewachsen. Wenn man sich deine Platte »Exit 16« anhört, merkt man eine Entwicklung: von deinen Wurzeln zu einem Sound, in dem Blues, aber auch viel Funk eine Rolle spielen. Ist das Album eine Coming-of-Age-Geschichte für dich?

Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, diese Platte zeigt einfach, wer ich bin, wo ich herkomme und wohin ich gehe. Es zeigt meine Entwicklung und erzählt meine Geschichte.

Du und Snarky Puppy verbindet eine Arbeitsfreundschaft – das heißt, du hast mit verschiedenen Mitgliedern gespielt und die Band auf Tourneen begleitet. Wie kam es zu diesen Kollaborationen?

Snarky Puppy ist eine ganze Familie. Micheal League, Gründer von Snarky Puppy und vom GroundUp-Festival und -Label, ist wie ein Bruder für mich. Er ist einer der nettesten Typen, die man treffen und mit denen man ein Gespräch führen kann. Ich bin auch in einem anderen Nebenprojekt von Micheal namens BOKANTE. Das gesamte GroundUp-Camp ist eine große Familie. Kollaborationen sind für jeden in der Band ganz natürlich, weil die Musik durch unsere Fähigkeiten und Liebe verbunden wird.

Gibt es Einflüsse in Deiner Musik, die man nicht direkt hört?

Nein, man hört alles direkt.

Besonders während der weltweiten Corona-Pandemie war es um Dich ruhiger geworden: Gab es da einen Zusammenhang?

Das war eine wilde Zeit. Alles wurde leiser. Das hat mir wirklich geholfen, mich wieder auf mein Handwerk und meine Einflüsse zu konzentrieren.

Und was bedeutete es für Dich, dass die Welt (und Du persönlich) mehrere Monate lang auf Live-Musik verzichten mussten?

Wie für jeden Künstler war es der schlimmste Alptraum und die längste Auszeit, die wir alle je hatten. Mich hat es wirklich geerdet und mich gezwungen, mein Leben sehr schnell neu auszurichten. Musik ist unsere Hauptquelle und als Künstler leben und gedeihen wir von ihr. Also bin ich jetzt noch mehr mit meinem Handwerk vertraut und berühre Leben und heile durch Musik.

Hat diese lange Zeit der Stille, diese Pause, zu einem Umdenken bei dir geführt? Hat sich dein Verhältnis zur Musik verändert?

Es hat zu einem Umdenken in dem Sinne geführt, dass ich es kaum erwarten kann, wieder für meine Leute zu spielen. Ich wusste, dass wir wieder spielen werden, es war immer nur eine Frage des Zeitpunkts.

Interview: Lars Fleischmann