Erste Kooperation mit Judy Carmichael’s Jazz Inspired in Europa: Regelmäßig spannende Podcasts mit weltbekannten Künstlern. Diesmal: Tony Bennett (R.I.P.) Mehr als eine schöne Erinnerung.

Im dritten Teil unserer Artikel-Serie über den legendären Gitarristen Django Reinhardt geht es um seine größten Erfolge als Musiker, die Bedrohung durch Nazi-Deutschland und den Tod im Jahr 1953.

»Naturgemäß zeichnet niemand die frühen Jahre einer normalen Person auf – vor allen Dingen da sie keinerlei Anzeichen dafür gibt zu einer der musikalischen Genies des Jahrhundert zu werden.«

Salva Rubio

Die Historikerin Salva Rubio erklärt in den Liner Notes zu ihrer Django-Reinhardt-Graphic Novel »Hand On Fire«, welche Schwierigkeiten aufkommen, wenn man versucht das Leben des großen Reinhardt nachzuverfolgen. Die Faktenlage ist dünn, viele Infos sind nur mündlich überliefert, viele davon im Nachhinein mythisch überhöht und verzerrt. War es wirklich so, dass Django als Jugendlicher eine Bahn entgleisen lassen wollte, weil er unzufrieden mit seinem Leben war? Gibt es Gewissheit, dass er sich wirklich in Musik-Salons der Haute-Volee schlich? Hat seine Mutter zusätzlich gearbeitet, um den pubertierenden Sohn vor der schiefen Bahn zu retten – von der Gangster-Laufbahn zur Banjo-Gitarre?

Ungewiss sind auch spätere Ereignisse, Wendungen und Etappen im Leben des Manouche, der entgegen allen Wahrscheinlichkeiten eben doch ein Weltstar wurde. Selbst als er schon mit Stéphane Grappelli musizierte und die Musikzeitschriften berichteten, wurde sein Name monatelang falsch geschrieben und selbst die eifrigsten Chronologen können heute nur kapitulieren, wenn es darum geht, dass Django wochenweise von der Bildfläche verschwand.

Erst um das Jahr 1935 lichtet sich der Nebel, als auch außerhalb Frankreichs über das Gitarren-Genie geschrieben wurde. Im Benelux erschienen Artikel, vor allen Dingen in Amsterdam wartete man auf den Besuch Reinhardts und auch im Mutterland des Jazz, in den USA, genauer: in New York, konnte man die ersten Lobeshymnen lesen. In Deutschland war die Resonanz dagegen vergleichsweise klein. Jazz war zwar noch nicht vollends auf dem Index der Nationalsozialisten gelandet, aber war je nach Gemütslage des Gauleiters oder anderer Vertreter der Nazi-Obrigkeit nicht wohlgelitten. Vor allen Dingen nicht von einem, der aus einer Bevölkerungsgruppe stammte, die in der Propaganda schon längst zum Feindbild verkommen war.

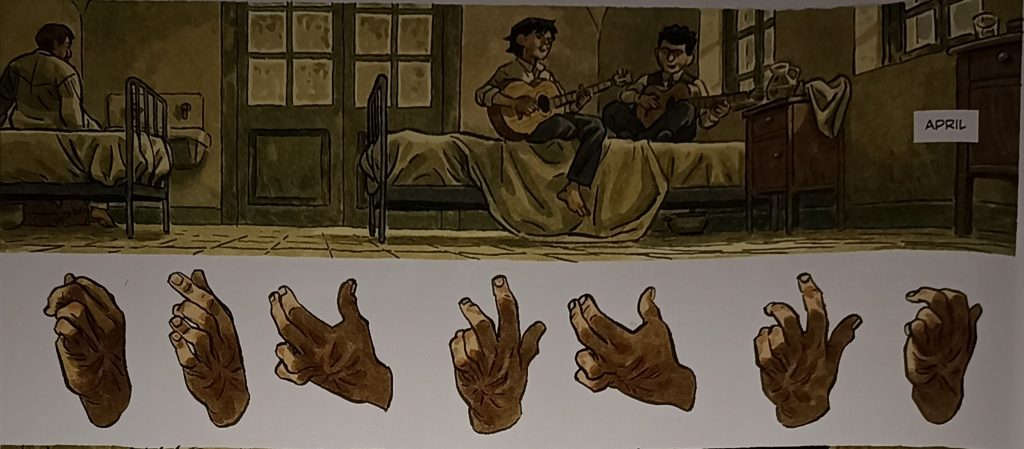

Derweil stellt das Jahr 1936 dann den endgültigen Durchbruch dar: Etliche Veröffentlichungen, die durch die ganze Welt geschickt werden, entstehen mit Django Reinhardt an der Gitarre. Vorrangig der Hot Club de France (das Quintett unter der Leitung von Stéphane Grappelli) bekommt fantastische Reviews in Paris, in London, in New York. Django freut sich besonders, dass ihm der Durchbruch mit seinem Bruder Joseph »Nin-Nin« Reinhardt gelingt. Mit ihm hatte er sich damals in die Salons der besseren Gesellschaft geschlichen und den Traum von der Musikkarriere geträumt, sein Bruder hat ihn dafür immer angespornt und unterstützt. Nicht ohne Grund ist »Nin-Nin« eine der wichtigsten Nebenpersonen in der Graphic Novel »Hand On Fire«.

Dazu gesellen sich mehrere Aufnahmen mit Coleman Hawkins. Während der Aufnahmesessions mit dem Hot Club und Hawkins nimmt Django mittlerweile immer häufiger auch Solo-Stücke auf, die dann von der Gramophone Company veröffentlicht werden.

Anfang 1938 beginnt man eine London-Tournee und verkauft das Cambridge Theater und ähnliche Locations mit 500 bis 1000 Plätzen aus. Die Presse überbietet sich in den Lobpreisungen. Der Melody Maker, das größte Musikmagazin des Kontinents, schreibt: »Sie kamen, sie sahen, sie siegten.«

Dazwischen werden neue Stücke in den Decca-Studios in London aufgenommen. Mittlerweile – auch wenn die Benennungen sich stetig ändern – sind Grappelli und Reinhardt ganz klar gemeinsam die Gesichter der Gruppe. Manchmal spielt man unter dem Namen des einen, dann wieder unter dem anderen Namen oder dem offenen Hot Club de France. Unnötiges Kompetenzgerangel spielt in der Gruppe kaum eine Rolle. Politisch hingegen änderte sich schnell die Lage: War der Spanische Bürgerkrieg noch als konstantes Hintergrundrauschen auf dem Kontinent »ausblendbar«, warfen der Anschluss Österreichs und die Sudetenkrise deutlich dunkle Schatten in die Zukunft.

Amerikanische Musiker*innen, aber auch jüdische Deutsche verließen das nationalsozialistische Deutschland, zogen nach Amsterdam, nach Brüssel, London und natürlich Paris. Langsam sprachen sich die Drangsalierungen der der Juden, der Sinti und Roma und andersdenkender Menschen – wie auch Jazzer – rum. Der Rest ist Geschichte: Am 1. September überfällt Nazi-Deutschland Polen und in Folge bricht der Zweite Weltkrieg aus. Der Hot Club de France, der ab 1938 mehr als regelmäßig in England gastierte und dort viele Auftritte und Recording-Sessions bestreitet, ist wieder in der englischen Hauptstadt als die Meldung vom Krieg sich verbreitet. Die Gruppe spaltet sich auf – während die beiden Reinhardts nach Paris zurückwollen, bleibt Stéphane Grappelli in London. Bis zum Ende des Krieges knapp sechs Jahre später. Das ist das vorzeitige Ende des Hot Club de France.

Während aber in Europa bereits Krieg herrscht, ist in New York Aufbruchsstimmung zu spüren: Repress über Re-Issue erscheint in den Staaten. Gerade in den ersten Monaten häufen sich die lobenden Artikel, die selbstverständlich nicht alle allein von Django Reinhardt handeln, die aber das besondere Klima der 1930er Jahre in Europa betonen. Benny Carter und Coleman Hawkins bekommen Würdigungen – und die Pariser Kollegen werden da nicht außer Acht gelassen. Derweil gründet Reinhardt eine Gruppe mit Alix Combelle, André Ekyan, Jean Ferret und anderen, die in den folgenden Monaten und Jahren in immer neuen Formationen zusammenkommt.

Im Mai 1940 verschärft sich die Lage. Gerüchte machen sich breit, dass Deutschland nun Frankreich einnehmen möchte. Django und seine zweite Frau Naguine Reinhardt flüchten nach Südfrankreich, zwei Tage später überschreitet die Wehrmacht die Mosel. Am 14. Juni fällt Paris, Django kehrt knapp einen Monat später wieder heim. Musik wird auch weiterhin aufgenommen. Die Wolken aus »Nuages«, die Django mit einem neuen »Quintett du Hot-Club de France« mit Alix Combelle an der Klarinette aufnimmt, sind aber mittlerweile der Rauch des Krieges.

Django und seine Kollegen können sich vergleichsweise frei bewegen, reisen 1942 nach Brüssel, um dort neue Aufnahmen zu machen und mit Stan Brenders zu spielen. Auch die Rückreise ist kein Problem. Trotz gelegentlicher Traktiererei durch deutsche und Vichy-Soldaten wie Polizisten verläuft das Leben unbeschadet weiter. Nur Platten konnte man nicht mehr in Frankreich oder Europa verkaufen, diese wurden ausschließlich für den amerikanischen Markt – oder für die Archive – produziert. Reinhardt war äußerst beliebt bei der Pariser Gesellschaft und auch bei den Soldaten der Wehrmacht. Das verlieh ihm den Status der Unantastbarkeit. Doch 1943 wird es auch ihm zu heikel. Aus Paris werden immer häufiger Juden und auch Sinti und Roma deportiert. Django versucht in die neutrale Schweiz auszureisen, wird an der Grenze aber abgewiesen. Daraufhin verschwindet Reinhardt aus der Öffentlichkeit und spielt, bis auf drei, kein Konzert bis zur Befreiung Frankreichs.

»Dr. Jazz« Dietrich Schulz-Köhn, der berühmte Radiomoderator, der während des Krieges Oberleutnant der Wehrmacht in Frankreich war, hält es nicht für ausgeschlossen, dass Django Reinhardt tatsächlich sakrosankt war, sich kein Geheimpolizist, kein Militär je getraut hätte, ihn zu verhaften. Zwar galt der Befehl zur Vernichtung der Sinti und Roma nicht in Frankreich, dennoch wurden nahezu alle Angehörige der Volksgruppen interniert und in Konzentrationslager gesteckt. Der nationalsozialistische Apparat ging da rigoros vor. Schulz-Köhn sah dennoch keine Gefahr für Reinhardt; gleichzeitig betont er aber, dass gerade zum Kriegsende hin viele »gläubige Nazis« auf eigene Faust gehandelt hätten, was ein Klima der Unberechenbarkeit heraufbeschwor. Etliche Hundert Sinti und Roma verloren dennoch ihr Leben in der Zeit der Besatzung, dazu – daran sei an dieser Stelle nochmal erinnert – mindestens 75.000 jüdische Franzosen; darunter auch Musiker*innen mit denen Reinhardt die Bühne teilte.

Nach dem Krieg und der Niederlage Deutschlands beginnt die Welt sich wieder in normale Bahnen zu drehen. Django kann bald schon wieder nach London reisen, etliche Aufnahmen aus der Zeit der Besatzung werden releaset. 1946 beginnt dann die erste Tour in Nordamerika, wo er als Superstar landet. Zusammen mit Duke Ellington und seinem Orchester bereist er die USA und Kanada. In New York wartet zum Ende seiner Reise eine einmonatige Residency mit mindestens fünf Auftritten pro Woche. Das amerikanische Publikum hält seine Verletzungen manchmal für Kriegsverletzungen, so wird es überliefert.

Nach Djangos Heimkehr nach Paris, trifft erstmal Stéphane Grappelli wieder. Sie treffen sich im Hot Club de France und nehmen im März das erste Mal seit acht Jahren wieder Stücke auf.

Django greift jetzt immer häufiger zur elektrisch verstärkten Gitarre und hat in New York auch den Be-Bop kennen gelernt. Obwohl er noch weiterhin dem Swing verbunden bleibt, lassen sich immer häufiger II-V-I-Verbindungen und andere Kennzeichen des Bops entdecken. Die nächsten Jahre sind Jubeljahre, die ihn zum umfeiertsten Musiker des Kontinents werden lassen. 1951 zieht es Django Reinhardt raus aus Paris – zwischendurch hatte er zwei Residenzen in Rom verlebt – in das bei Fontainebleau gelegene Samois-sur-Seine. Hier wollte er, gerade 41 geworden, langsam zur Ruhe kommen. Doch schon zwei Jahre später, am 15. Mai 1953, erleidet Django, der zeitlebens »Kette rauchte«, einen Schlaganfall, dem er noch in derselben Nacht erliegt.

Sein Grab ist eine Pilgerstätte – für Jazz-Fans, für Sinti und Roma aus Europa und der ganzen Welt -, sein Ruhm hält bis heute an. Auch fast 100 Jahre nach seinen ersten Veröffentlichungen gilt Reinhardt zu den wichtigsten Vertreter*innen seiner Zunft und als großer Innovator des Jazz. Ohne Reinhardt hätte sich der europäische Jazz womöglich viel behäbiger und langsamer etabliert und emanzipiert.

Das Einzige, was an dieser Stelle verblüfft: Es gibt keine aktuelle deutsche Biografie Reinhardts. Die letzte stammt aus dem Jahr 1985. Dafür gibt es umso mehr Orte, wie Jazz-Clubs, an denen das Andenken an den großen Manouche aus Paris zelebriert wird. Denn eins ist klar: So einen Musiker hat Europa kein zweites Mal gesehen.

Text: Lars Fleischmann.

Am 12. Juli vor zwanzig Jahren ist der Komponist und Multi-Instrumentalist gestorben. Er bleibt unvergessen.

Der 1907 geborene Benny Carter starb im Alter von 95 Jahren. Sein 20. Todestag lässt uns erinnern an einen herausragenden Saxophonisten des Swing, der außerdem Klavier, Posaune und Trompete spielte – bevorzugt war das Altsaxophon. Er spielte mit allem, was Rang und Namen zu seiner Zeit hatte (in den 20er und 30er Jahren: June Clark, Lois Deppe, Earl Hines, Horace Henderson, Fletcher Henderson, Chick Webb, Teddy Wilson und Sid Catlett) . Daneben schrieb er Arrangements, beispielsweise für Duke Ellington. Er ging nach Europa, arbeitete in England für die BBC, in Paris nahm er 1937 für das Label Swing mit Coleman Hawkins und Django Reinhardts »Quintette du Hot Club de France« auf.

Im Bebop spielte er mit Dizzy Gillespie (1941), 1943 Max Roach, J. J. Johnson und Buddy Rich. . Seit der Mitte der 1940er wirkte er in Hollywood in Filmen mit, und schrieb Filmmusiken (u. a. zur »Gene Krupa Story« und zur Fernsehserie »M Squad«). Aus diesem Grund zog er auch nach Los Angeles, wo er tagsüber komponierte und nachts in Clubs auftrat. Sein wohl bekanntestes Album »Further Definitions« war eine Art Neuauflage der legendären Paris-Session 1937 mit Stéphane Grappelli, Alix Combelle und Django Reinhardt.

Carter spielte auch mit Oscar Peterson, Ray Brown, Peggy Lee und Ella Fitzgerald. Einige seiner Kompositionen sind »When Lights Are Low« (mit Spencer Williams), »Only Trust Your Heart«, »Key Largo«, »Blue Star«, »I’m Sorry«, »I Still Love Him So« und »The Marriage Blues«. Für Count Basie schrieb er 1961 die »Kansas City Suite«.

Also schnell zur Musik:

Die älteste frei verfügbare Video-Aufnahme, die zu finden war, zeigt ein Konzert In London 1966 im Rahmen seiner Europa-Tournee Jazz at the Philharmonic, »I can´t get started«

In der Besetzung Benny Carter ts, Red Norvo v, Horace Parlan (p), Ed Thigpen (d), Jesper Lundgaard (b) spielte er das das bekannte »When lights are low«, hier eine Aufnahme 1985 aus Kopenhagen

Sein eben erwähntes wichtigstes Album aus dem Jahr 1962 ist als Audio-Aufnahme verfügbar (Besetzung: Alto Saxophone – B̲e̲n̲n̲y̲ ̲C̲a̲r̲t̲e̲r̲, Phil Woods; Bass – Jimmy Garrison; Drums – Jo Jones; Guitar – John Collins; Piano– Bob Thiele; Tenor Saxophone – Charlie Rouse, Coleman Hawkins)

Andere Songs mit einem klarem Focus auf seinem Saxophonspiel sind auf der Vinyl-Platte JazzGiant Benny Carter mit Aufnahmen aus 1957 und 1958 zusammengestellt: (Besetzung: Benny Carter – alto sax, trumpet; Tenor Saxophone – Ben Webster; Trombone – Frank Rosolino; Drums – Shelly Manne; Guitar – Barney Kessel; Bass – Leroy Vinnegar; Piano – André Previn, Jimmy Rowles) ebenfalls als Audio:

Eine legendäre Ära des Jazz – und auch heute immer wieder gecoverd und neu aufgenommen. Zum Abschluss ein Beispiel unseres mehrfachen Gastes im King Georg Emmet Cohen mit einer Aufnahme aus 2021 zur Pandemie-Zeit aus dem New Yorker Smoke mit George Coleman und erneut „When lights are low“:

Wir vergessen nicht. Nicht ihn und nicht seine Musik !

Text: Jochen Axer.

Ein Gespräch mit Benjamin Schmidt und Justus Czaske über ihr Quintett, das am 12. Juli im King Georg Jazz-Club spielt.

Besonders viele Jazzbands mit Doppel-Leading hat die Musikgeschichte wirklich nicht gesehen. Dass diese Konstellation, die auf zwei Köpfe und ihre bisweilen unterschiedlichen Erfahrungen und Vorliegen baut, durchaus seine Vorteile hat, das zeigt das Benjamin Schmidt/Justus Czaske Quintett. Da ist einerseits Benjamin Schmidt, gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe, Trompeter und Flügelhornist, der im JugenJazzOrchester NRW spielt und eine Band namens »Fi Lament« hat, die er mit weiteren Studenten aus Osnabrück bildet. Dort, also in Osnabrück, lernt Schmidt Justus Czaske kennen. Dieser hat zwar bereits seinen Bachelor in klassischer Klarinette an der Hannoverschen Hochschule für Musik, Theater und Medien, ist aber für ein weiteres Studium nach Osnabrück gewechselt, wo er sich seinem zweiten Instrument, dem (Alt-)Saxofon und vor allen Dingen der Jazz-Komposition zuwendet. Czaske spielt im renommierten Asambura Ensemble, einer interkulturellen Band, die europäische Klassik und Musikgeschichte mit nicht-europäischen Instrumenten wie Stimmungen verbindet.

Von dieser spannungsvollen Beziehung profitiert das Quintett, das nun erstmalig im King Georg – in der Reihe »Young Talents« – auftritt. Zu diesem Anlass haben wir mit den BEIDEN Bandleadern gesprochen.

Ein Doppel-Bandleading kommt auch nicht aller Tage vor. Wie kommt es zu diesem seltenen Vergnügen bei ihrem Quintett gleich zwei Bandleader zu haben?

Schmidt: Die Idee gemeinsam ein Quintett zu gründen, entstand ursprünglich, als wir im Laufe unseres Studiums gemerkt haben, dass sich die musikalischen Ideen und Interessen von Justus und mir teils überschneiden und sehr gut ergänzen. Da kam uns der Gedanke gemeinsam ein Projekt zu gründen, in welchem wir gemeinsam als Bandleader auftreten und auch wir beide eigene Stücke einbringen können. So haben wir bei unseren Konzerten ein sehr abwechslungsreiches Programm, was jedoch dennoch nicht nach wahllos zusammen gewürfelten Stücken klingt, sondern in sich schlüssig ist.

Czaske: Ich bin generell ein Freund von flachen Hierarchien und denke, dass es gerade im Jazz unabdingbar ist, kollektiv und gleichberechtigt zu arbeiten. Da finde ich das geteilte Bandleading nur konsequent; zum Beispiel da wir „Bandleader-Entscheidungen“ stets zu zweit treffen müssen. Das macht es für mich demokratischer.

Sie haben Sich beide in Osnabrück an der Hochschule kennengelernt, wo Sie auch studieren – der eine Trompete im Hauptfach, der andere Jazz-Komposition. Wie ist die Stimmung an der Hochschule? Ist es eher eine Lern-Atmosphäre oder haben Sie den Eindruck, dass der Campus wie ein Creative Hub Musiker*innen zusammenbringt?

Schmidt: Da die Hochschule in Osnabrück eher musikpädagogisch orientiert ist, war es für mich (und ich vermute auch für Justus) nicht immer leicht auf Musiker zu treffen, welche genau wie wir eher einen künstlerischen Werdegang anstreben. Daher war es auch oft nicht einfach in der näheren Umgebung Musiker zu finden, welche musikalisch in die Vorstellung meiner Kompositionen passen.

Czaske: Besonders bezeichnend für die Osnabrücker Community halte ich die doch sehr große Altersspanne der Studierenden. Dadurch befinden sich musikalisch und auch im Leben generell an verschiedenen Punkten und haben auch sehr unterschiedliche Zukunftspläne. Ich sehe, dass einige sich außerhalb des Lehrbetriebs eher rarmachen, während es auch diejenigen gibt, die sich vernetzen, austauschen und gemeinsam an Sachen arbeiten.

Die Erfahrungen, die Sie beide bis jetzt machen durften auf der musikalischen Ebene sind recht unterschiedlich. Da ist einerseits halt die Erfahrung vom JugendJazzOrchester NRW, andererseits die klassische Klarinette und das Mitwirken beim interkulturellen Orchester Asambura. Wie bekommt man diese Erfahrungen zusammen? Und was heißt das für die eigenen Kompositionen und Arrangements?

Schmidt: Ich denke, dass gerade diese sehr unterschiedlichen Werdegänge von Justus und mir sehr reizvoll sind und unsere Musik interessant machen. Dadurch, dass ich musikalisch erfahrener bin, was den Jazz angeht, sowohl im Bereich Big Band (JugendJazzOrchester NRW, Deutsch-Polnisches JugendJazzOrchester, Aushilfen in div. Big Bands wie z.B. Cologne Contemporary Jazzorchestra) als auch im Combo Bereich, habe ich hier vermutlich ein ganz anderes Spektrum an Ideen einzubringen als Justus, welcher durch seine klassische Ausbildung und sein Mitwirken im Asambura Ensemble in diesem Feld mir natürlich meilenweit voraus ist. Gemeinsam schaffen wir es somit, Ideen aus beiden Welten einzubringen und in unserer Musik verschmelzen zu lassen.

Czaske: Trotz unterschiedlicher musikalischer Sozialisation – oder auch gerade deswegen -überschneiden wir uns in vielen wichtigen grundlegenden musikalischen Fragen und haben eine gemeinsame Vision, wo wir mit unserer Musik hinwollen. Von daher habe ich in dieser Hinsicht nicht das Gefühl, etwas zusammenbringen zu müssen, sondern beobachte eher, dass da etwas zusammenkommt.

Und wie erarbeiten Sie neue Musik? Spielen sie zusammen und schreiben währenddessen neue Stücke – oder arbeiten Sie je getrennt an einer Komposition und bringen diese dann ein, um Sie zur Diskussion zu stellen und zu verfeinern?

Schmidt: Justus und ich komponieren meist jeder für sich allein. Allerdings treffen wir uns oft und stellen uns gegenseitig unsere Kompositionen und Ideen vor. Dann tauschen wir uns darüber aus, was wir von den Kompositionen des anderen halten, wie wir über bestimmte Ideen denken, was man am jeweiligen Stück noch verändern oder ergänzen könnte etc. Oftmals entstehen in solchen Gesprächen auch Ideen für neue Kompositionen.

Czaske: Wir treffen uns öfter und stellen uns neue Stücke, Skizzen vor, sprechen auch über die Realisierbarkeit von Ideen und geben uns gegenseitig Inputs. Aber generell komponiert jeder für sich und keiner nimmt große Änderungen an Kompositionen des anderen vor.

Wie ändern sich die Stücke im Live-Kontext? Sind ihre Kompositionen eher strenger Natur oder lassen diese viel Raum zur Improvisation?

Schmidt: Unsere Stücke sind bewusst oft sehr offengelassen. Sowohl Justus als auch ich haben eine große Affinität zur Avantgarde und zur freien Musik und lassen dies sehr gerne in unsere oftmals sehr ausgeschriebenen Stücke live einfließen. So stringent die Melodien und Themen aufgeschrieben sind, so frei ist dafür der Raum in den Improvisationen.

Czaske: Mir ist es sehr wichtig, notiertes Material mit äußerster Präzision umzusetzen, aber es gibt auch einen großen Interpretationsspielraum und viel Raum für Improvisation. Dabei habe ich oft konkrete Vorstellungen an deren Umsetzung alle Bandmitglieder maßgeblich beteiligt sind. Ich hoffe, dass unsere Interpretationen in einem steten Wandel sein werden, und möchte auf der Bühne von meinen Kollegen und mir selbst überrascht werden. Perspektivisch möchte ich in dieser Band sämtliche Grauzonen zwischen streng notierter und frei improvisierter Musik austesten und miteinander verbinden.

Mal als provokante Zwischenfrage: Was bringt eigentlich junge Menschen im Jahr 2023 dazu Jazz zu spielen? So schön die Musik auch ist, galt sie ja lange als eher uncool? Können Sie dem etwas entgegensetzen?

Schmidt: Ich glaube nicht, dass Jazz tatsächlich als uncool gilt, sondern eher das die Jazzmusik für viele Menschen etwas Unbekanntes ist und generell die Einordnung von Musik immer schwieriger wird. Jazz ist sehr vielseitig und muss eben nicht immer entweder Swing oder komplett freie und wilde Improvisation sein. Ich erlebe es immer wieder das Leute nach einem Konzert auf mich zu kommen und erzählen: „Ich wusste gar nicht das Jazz so klingen kann“. Ich denke also nicht, dass Jazzmusik uncool ist, sondern eher das viele Leute gar keine wirkliche Idee davon haben, was diese Musik ist.

Bei mir war es beispielsweise so, dass ich auf der weiterführenden Schule durch Zufall in die Big Band der Schule gerutscht bin und hier das erste Mal mit der Jazzmusik in Kontakt gekommen bin. Vorher hatte ich selbst nicht wirklich eine Idee davon. Mit der Zeit bin ich dann über diese Big Band auch immer wieder in andere sehr vielfältige musikalische Projekte gerutscht – von Funk bis Free Jazz – und hab somit allmählich kennengelernt wie vielseitig diese Musik ist.

Czaske: Jazz ist zum Ausgangspunkt meiner musikalischen Arbeit geworden, da ich hier die Möglichkeit sehe, mich kompromisslos auf alle meine musikalischen Einflüsse zu beziehen und sie miteinander zu verbinden, ohne sie einer Wertung zu unterziehen. Jazz ist für mich in seinem Kern eine interkulturelle Praxis und das ist auch 2023 höchst relevant. Ob das nun cool ist oder nicht ist nebensächlich und keine treibende Kraft für mich.

Und was macht für Sie die besondere Faszination für den Jazz aus?

Schmidt: Für mich liegt die Faszination darin, dass ich oftmals sehr frei und kreativ mit meiner Musik umgehen kann. Egal ob ich die gleiche Instrumentierung habe, spiele ich die gleichen Stücke mit anderen Musikern, so werden sie immer unterschiedlich klingen, da jeder Musiker in einem gewissen Grad seinen eigenen spielerischen Input und seine eigene Idee von der Musik mit einbringt.

Czaske: In erster Linie natürlich die Improvisation, da sie einen über die Musik hinausbegleitet. Durch sie lernt man den anderen zuzuhören, aber auch sich selbst besser wahrzunehmen und sich Gehör zu verschaffen. Und am allerwichtigsten: den Moment zu leben.

Wie oft hatten Sie denn schon die Möglichkeit in dieser Konstellation als Quintett zusammen zu spielen?

Schmidt: Die Besetzung, welche wir im King Georg haben ist tatsächlich eine Premiere. Für gewöhnlich spielen wir eigentlich mit Jan Blikslager am Bass und Fabio Cimpeanu am Schlagzeug, mit welchen gerade ich (Schmidt) sehr viel im Jugendjazzorchester NRW, aber auch in verschiedenen Kombos gespielt habe. Im King Georg haben wir dann als Aushilfen Lukas Keller am Kontrabass und Finn Wiest am Schlagzeug dabei.

Freuen Sie sich auf etwas im Speziellen bei ihrem Auftritt im King Georg?

Schmidt: Ich persönlich spiele super gern im King Georg, da mir die sehr familiäre Atmosphäre gut gefällt. Des Weiteren bin ich sehr gespannt darauf, wie die Musik in dieser neuen Besetzung klingen wird.

Czaske: Es ist mein erster Gig im King Georg und auch generell das erste Mal, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr darauf zu spielen und die Atmosphäre zu erleben, nachdem ich schon so viel darüber gehört habe.

Interview: Lars Fleischmann

Er schrieb unter anderem den wichtigsten Song der Sixties. Über Otis Redding und ein Buch, dass sich seinem Leben und Wirken widmet: »Dreams To Remember«.

Vermutlich gibt es kein Jahrzehnt im 20. Jahrhundert, das größere kulturelle Umwälzungen mit sich brachte, als die 60erJahre. Insofern ist es eine kaum lösbare Aufgabe nach DER Gruppe, DEM Künstler, DER Künstlerin, DEM Album oder DEM Song des Jahrzehnts zu suchen. Der amerikanische Autor Mark Ribowsky versucht es zumindest und führt in seinem Buch »Dreams To Remember« an, dass der Titel des EINEN GROSSEN LIEDS ausschließlich »Respect« gebührt.

Es ist eine interessante Wahl, stammt der Song ja eben nicht von den Beatles oder einer anderen englischen Rock-Gruppe, ist es keiner der Songs und Stücke des freidrehenden Jazz, der in Windeseile von Hard-Bop zu Spiritual und Free Jazz stürmte und es ist auch kein Hippie- oder Studentenrevolten-Lied.

Nein, hier fordert ein Mann ein wenig Respekt, wenn er nach einem anstrengendem Arbeitstag nach Hause kommt. Wie bitte? Welcher Mann? Wir reden hier doch über Aretha Franklins Schlüssel-Stück, das sie zu einem Star und einer Ikone machte, oder nicht?

Bühne statte Kirche

Mark Ribowsky ist ein viel belesener und profunder Autor, der Kunst und Politik in all seinen Künstler-Biografien zusammenführt. Und in »Dreams To Remember« geht es eben nicht – oder nur am Rande – um Aretha Franklin, die natürlich jede Huldigung verdient. Nein, es ist ein Buch über Otis Redding, dem eigentlichen Urheber von »Respect«.

Otis Redding wurde 1941 in Dawson, Georgia, geboren. Sein Vater Otis Redding Senior war ein Baptistenprediger, der aber gleichzeitig als Farmer für einen Landbesitzer arbeitete. Seine Mutter Fannie Rosemann hatte bis dahin drei Töchter geboren, was bereits zu größeren Spannungen in der Familie führte. Doch mit der Geburt von Otis Junior änderte sich das. Otis war so etwas wie der Sonnenschein der Reddings und durfte bereits mit vier Jahren im Gospelchor der Baptistenkirche in Macon, Georgia, mitsingen. Gleichzeitig durfte er Gitarre und Piano lernen, später sogar Drums. Außerdem ging er zum Gesangsunterricht. Er sollte nicht bloß in die Fußstapfen seines Vaters treten und Prediger werden, sondern Pfarrer einer Gemeinde. Doch das sah Otis anders.

Statt in die Kirche zog es ihn auf die Bühnen, sein Vorbild wurde alsbald die Rock’n‘Roll-Ikone Little Richard, der aus Macon stammte und als Figur in der Stadtgesellschaft sehr präsent war. Mehrere Wochen hintereinander gewann Otis mit seinen Interpretationen von Little Richards-Songs bei einem Gesangswettbewerb. 1956 musste Otis dann die Schule verlassen und als Arbeiter auf einer Tankstelle und als Brunnenbauer anfangen. Sein Vater hatte in der Zwischenzeit Tuberkulose bekommen und konnte die Familie nicht mehr unterstützen.

In den nächsten Jahren ging es Schlag auf Schlag, wenngleich auf niedrigem Niveau: Er sang weiterhin bei Bandwettbewerben, dann wurde er für die Pat T. Cake engagiert und später als Background-Sänger für Little Richard, als sich dieser mit den Upsetters dem Gospel widmete. Bei Pat T. Cake hatte er einst Johnny Jenkins kennengelernt, den er eines morgens zum Stax Studio in Memphis fuhr, da Jenkins seinen Führerschein verloren hatte. Als dessen Aufnahmesession nur mäßig erfolgreich war, durfte Otis auch zwei Lieder aufnehmen: »These Arms of Mine« sollte sein erster Charts-Erfolg werden.

Absturz mit 26

Doch braucht man sich gar nicht die Mühe machen und den gesamten Lebensweg nochmal nachzuerzählen, man würde in dieser Tragödie unterzugehen drohen. Es ist wirklich ein Treppenwitz der Pop-Geschichte, dass ausgerechnet Redding, der außer Kiffen den Drogen fernblieb nicht einmal die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, dem »Club of 27« beizutreten, jenem schicksalhaften Kreis von Künstler*innen, die mit 27 verstarben. Nein, Redding stürzte bereits mit 26 auf einer Flugreise mit seiner Band ab – doch er hinterließ mit »(Sitting on) The Dock of the Bay« seinen größten Hit. Die erste posthume Nummer 1 der amerikanischen Charts. Generell sollte ausgerechnet sein Tod zum Durchbruch im Heimatland führen, der ihm bis dahin verwehrt geblieben war. Zwar war Redding ein Musiker, der immer wieder mit Liedern wie »Try a Little Tenderness« in die Charts (R&B wie Billboard Top100) einsteigen konnte, aber nie ganz nach oben kam. In Europa wurde er hingegen verehrt. Berühmt sind die Aufnahmen von seiner zweiten Tournee in die »Alte Welt«, als er Engländer*innen, Deutsche Halbstarke und Backfische, genauso wie Norweger*innen in pure Ekstase versetzte.

Dieser ungeschliffene Soul sollte nicht ohne Grund später den Namen »Northern Soul« verpasst bekommen – in den Staaten war man nicht bereit für die eigenen selbstbewussten Künstler*innen. Wo wir wieder bei der Ausgangthese wären: »RESPECT« als wichtigster Song der 1960er Jahre.

Reddings Lied thematisiert wenige Monate nach der Ermordung von Malcolm X, dass die afro-amerikanischen Männer Anrecht auf Respekt haben – im kleinen, privaten Rahmen wie auf der großen Bühne. Es war eher eine implizite Hymne der Bürgerrechtsbewegung, die subtil und ungeplant etwas auf den Punkt brachte, was noch gar nicht war, sondern erst werden sollte. Wir erinnern uns mit gewissem Schrecken, dass »Dock of The Bay«, seine Meditation über die Vergänglichkeit und den eigenen Tod kurz vor dem tatsächlichen Ableben entstand. Otis hatte dafür ein eigenartiges Gespür, was seine Zeit auf Erden nicht verlängern konnte.

Um das aber nochmal klarzustellen: Selbstverständlich ist die Version von Aretha Franklin auch berechtigt der größere Hit, der sowohl das eine (Bürgerrechtsbewegung) als auch das andere (Feministische Emanzipation) zusammenbrachte. Aber darauf kommen wir nochmal zu sprechen, wenn wir »Otis Blue« – im Übrigen auch eine der 50 besten Platten aller Zeiten – nochmal durchgehört haben.

Text: Lars Fleischmann.