Erinnerung an die 1990 verstorbene Sarah Lois Vaughan, eine phänomenale Stimme des Jazz, die am 27. März 1924 geboren wurde.

Mehrmals hat sie sich selbst erfunden, war Pianistin, Mitbegründerin des Bebop, chargierte zwischen eher kommerziellem Pop und Jazz, ließ sich nicht in Schubladen stecken war erfolgreich und aktiv zwischen 1945 und 1990. Sie gehört zu den großen Diven des Jazz, gemeinsam mit Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Bessie Smith, Mahalia Jackson … und aus neuerer Zeit Dee Dee Bridgewater und Samara Joy …. für viele ihrer Fans ist Sarah Vaughan unerreicht.

Die Musikkritik sei zitiert: »Bei perfekter Intonation auch in weitintervallisch aufgebauten Improvisationslinien und einer atemberaubenden Flexibilität reichte diese Stimme über drei Oktaven vom Alt- in den höchsten Sopranbereich.« Eine Stimme als Melodieinstrument – das war das Selbstverständnis von Sarah Vaughan. Zwei Video-Aufnahmen von 1958 und 1964 mit zwei Klassikern (»Misty« und »Somewhere Over The Rainbow«) sollen die optische Erinnerung auffrischen, die Zusammenstellung weiterer berühmter von Sarah Vaughan gesungener Songs, beginnend mit »Lullaby of Birdland« und »What A Difference A Day Made« verdeutlichen das Können und die

überragenden gesanglichen Fähigkeiten dieser Sängerin.

»Misty« (Schweden 1964)

»Somewhere Over The Rainbow« (Holland 1958)

»Lullaby of Birdland«, »What A Difference A Day Made«…. und viele andere

RIP Sarah Lois Vaughan (gestorben am 3.April 1990)

Text: Jochen Axer, Foto: William P. Gottlieb/Library of Congress, USA, Creative Commons

Glenn Miller wurde am 1. März 1904 in Clarinda, Iowa, geboren – und starb 1944. Sein Glenn Miller Orchestra begeisterte mit Hits wie »In the Mood«, »Moonlight Serenade« und »Chattanooga Choo Choo«.

In seiner nur rund 25jährigen Karriere wurde geborene 1904 Glenn Miller zum herausragenden Vertreter des »weißen« Bigband-Swing. Seine Musik war für ihre eingängigen Melodien, präzisen Arrangements und den unverwechselbaren Sound der Bläsersektion bekannt. Sein Glenn Miller Orchestra begeisterte mit Hits wie »In the Mood«, »Moonlight Serenade« und »Chattanooga Choo Choo« Menschen in aller Welt. Mit seinem klaren Fokus auf Tanzmusik waren die Musik und Auftritte für ein breites Publikum gedacht, was er live und über das Radio erreichte. Miller war Pionier in der Verwendung von Streichern innerhalb einer Bigband, was zu einem reicheren und nuancierteren Klangbild führte. Trotz seines Erfolgs galt Glenn Miller als bescheiden und bodenständig, der stets den Kontakt mit dem Publikum suchte. Nicht zuletzt deshalb erwarb er sich große Beliebtheit beim überwiegend weißen Publikum – neben Benny Goodman und Artie Shaw -, und in Abgrenzung zu den schwarzen Big Bands von Fletcher Henderson, Chick Webb und Count Basie, die besonders in Harlem und Kansas City spielten.

Arrangeur und Bandleader

Glenn Miller war weniger Komponist als vielmehr Arrangeur und Bandleader, der die Perfektion liebte. Seine Erkennungsmelodie Moonlight Serenade ist von ihm selbst, aber sogar »In the Mood« nicht von ihm, sondern von Joe Garland.

Als strikter Gegner des Nationalsozialismus ging er mitten in seiner größten Erfolgszeit einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Habour 1942 zur US-Army und leitete im Rang eines Captain (Hauptmann) das durchaus »jazzige« Army Air Force Orchestra. Unter bislang nicht völlig geklärten Umständen starb er bei einem Flugzeugabsturz am 15. März 1944 mit nur 37 Jahren.

Nach Millers Tod wurde ein ziviles Glenn Miller Orchestra vom langjährigen Band-Saxophonisten und -Sänger Tex Beneke aufgebaut; Pianist der Band wurde der zukünftige Filmkomponist Henry Mancini, der auch für diverse Arrangements verantwortlich war. Diese 1956 entstandene Band bildet heute das offizielle Glenn Miller Orchestra in den Vereinigten Staaten, daneben gibt es nur noch zwei weitere Orchester in Europa und England, die Glenn Miller Melodien und Arrangements spielen dürfen.

Botschaft für Optimismus

Seine für viele Jazzfans nicht überzeugende, aber überaus massentaugliche Musik, seine Bescheidenheit, seine klare politische Haltung machten Glenn Miller zur Legende, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa: Seine Musik wurde verstanden als Botschaft für Optimismus, Lebensfreude und Freiheit. Die Bedeutung wird durch den ihn würdigenden Film die »Die Glenn Miller Story« aus dem Jahr 1953 mit James Stewart in der Hauptrolle deutlich.

Eine Hommage an ihn mit einigen seinen berühmtesten Einspielungen – es gibt wenig Bildmaterial – und die Bilder können auch nicht verhehlen, über 80 Jahre alt zu sein und aus einer anderen Zeit zu stammen. Umso beeindruckender, dass der Sound und die Melodien immer noch als großartige Swing-Tanzmusik uneingeschränkt präsent sind.

»In The Mood« (1941)

»Chattanooga Choo Choo« (1941 – aus: Sun Valley Serenade)

»Moonlight Serenade« (1941)

Und diese Präsenz mag derjenige, der Lust hat, gerne auch heute noch live erleben mit dem Glenn Miller Orchestra, hier ein vollständiges Konzert aus dem Avalon Theater in Paris aus dem Jahr 2021

0:00 – Moonlight Serenad

1:10 – 705

4:00 – Chattanooga Choo Choo

13:13 – Stairway to the Stars

18:16 – A String of Pearls

23:45 – A-Tisket A-Tasket

27:49 – Stars Fell On Alabama

34:48 – Tuxedo Junction

40:11 – Benny Rides Again

46:49 – Perfidia

51:51 – Love Me Or Leave Me

59:00 – Glenn’s American Patrol

1:02:31 – INTERMISSION

1:20:05 – Little Brown Jug

1:25:00 – PEnnsylvania 6-5000

1:29:14 – I Know Why And So Do You

1:32:50 – I Won’t Dance

1:38:58 – Don’t Sit Under the Apple Tree (With Anyone Else But Me)

1:42:37 – In The Mood

1:46:26 – Moonlight Serenade

1:50:00 – ENCORE: Anvil Chorus

Text: Jochen Axer

Der Mann für die richtigen Vibes: Vibraphonist Gary Burton wurde am 23. Januar 1943 geboren.

Am 23. Januar 1943 wurde Gary Burton in Indiana geboren; schon mit 17 Jahren veröffentlichte er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen »New Vibe Man In Town« – sehr bezeichnend (mit Gene Cherico und Joe Morello) – und setzte sich fortan als »neuer«, superjunger und überragender Vibraphonist durch… mit seiner autodidaktisch erlernten Technik mit vier Schlägeln.

Burton spielte in sehr unterschiedlichen Stilen und mit einer Vielzahl von stilprägenden Künstlern – sein Einfluss auf die Jazzentwicklung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Ein großes Stück seines Weges ging er mit Stan Getz, hier eine Aufnahme aus einem Konzert 1966 in Berlin mit Getz und Astrud Gilberto.

Intensiv arbeitete er mit Keith Jarrett, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1971

Für den Titel Alone At Last erhielt Burton 1973 einen Grammy für die Beste Jazz-Darbietung eines Solisten.

Ihm ging es immer darum, auch das junge Publikum zu erreichn und zu begeistern – das war der Hintergrund für sein Quartett in Rockformation mit Steve Swallow (b), Larry Coryell (git) und Roy Haynes oder Bob Moses (dr) Hier eine Aufnahme mit Pat Metheny

Mehrere Auszeichnungen erhielt er für sein Zusammenspiel mit Chick Corea (hier Chrystal Silence)

Und mit Chick Corea auch eine wunderbare intime Aufnahme aus dem Jahr 2016

Seinen Abschied erklärte er vor jetzt sieben Jahren im Jahr 2017. Souverän und bescheiden mit der Haltung eines Mannes, der nie ganz im Vordergrund stehen musste und mit dem, was er getan und geleistet hatte, im Reinen ist. Chapeau, Gary Burton!

Text: Jochen Axer

Am 10. Januar 1924 wurde einer der größten Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts geboren. Der 2007 verstorbene Max Roach beeinflusste die Jazzgeschichte in vielfacher Weise.

Maxwell Lemuel »Max“ Roach« (geboren am 10. Januar 1924, gestorben am 16. August 2007) ist für mich einer der Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts. Er spielte unter anderem mit Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Duke Ellington, Charles Mingus, Miles Davis und Sonny Rollins. Er schuf mit den Genannten den Hardbop-Stil und beeinflusste musikalisch durch seine Kompositionen und seine Haltung die Geschichte des Jazz in vielfältiger Weise.

Ich beginne mit meinem Highlight, vielleicht nicht so bekannt, nämlich dem Drum Battle mit Buddy Rich aus dem Jahr 1954. Auf dieser Aufnahme ist neben der Virtuosität beider Schlagzeuger deren Unterschiedlichkeit deutlich zu hören – Buddy als der überragende Techniker, Max Roach als der differenziertere Musiker.

B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲ ̲&̲ ̲M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲̲–̲ ̲R̲i̲c̲h̲ ̲V̲e̲r̲s̲u̲s̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲(̲1̲9̲5̲9̲)̲

Tracklist:

Sing, Sing, Sing0:00:00

Sing, Sing, Sing 0:04:26

The Casbah 0:08:40

The Casbah 0:13:12

Sleep 0:18:15

Figure Eights 0:21:38

Yesterdays 0:26:13

Big Foot 0:31:59

Big Foot 0:37:04

Limehouse Blues 0:42:23

Limehouse Blues0:46:22

Toot, Toot, Tootsie Goodbye 0:50:10

Besetzung.

Alto Saxophone [Left Channel] – Phil Woods

Bass [Left Channel] – Phil Leshin

Bass [Right Channel] – Bobby Boswell

Drums [Left Channel] – B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲

Drums [Right Channel] – M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲

Ensemble [Left Channel] – B̲u̲d̲d̲y̲ ̲R̲i̲c̲h̲ Quintet

Ensemble [Right Channel] – M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ Quintet

Piano [Left Channel] – John Bunch

Tenor Saxophone [Right Channel] – Stanley Turrentine

Trombone [Left Channel] – Willie Dennis

Trombone [Right Channel] – Julian Priester

Trumpet [Right Channel] – Tommy Turrentine

Recorded in New York, Early Spring, 1959.

Im Jahr 1952 gründete Max Roach zusammen mit Charles Mingus das erste Independent-Label (Debut Records) in Musikerbesitz und spielte 1953 auch sein eigenes Debüt als Bandleader mit dem Saxophonisten Hank Mobley ein.(The Max Roach Quartet featuring Hank Mobley)

T̲h̲e̲ ̲M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲ ̲Q̲u̲a̲r̲t̲e̲t̲ ̲F̲e̲a̲t̲u̲r̲i̲n̲g̲ ̲H̲a̲n̲k̲ ̲M̲o̲b̲l̲e̲y̲ ̲̲(̲1̲9̲5̲3̲)̲

Tracklist:

Cou-Manchi-Cou 0:00:00

Just One Of Those Things 0:03:03

Glow Worm 0:06:13

Mobleyzation 0:08:42

Chi-Chi 0:11:26

Kismet 0:14:26

I’m A Fool To Want You 0:17:07

Sfax 0:20:22

Orientation 0:22:41

Drum Conversation 0:25:33

Drum Conversation (Part 2) 0:28:17

(Besetzung:

Alto Saxophone – Gigi Gryce (tracks: 3, 4, 8, 9)

Bass – Franklin Skeete

Drums –M̲a̲x̲ ̲R̲o̲a̲c̲h̲

Piano – Walter Davis II

Tenor Saxophone – Hank Mobley

Trombone – Leon Comegys (tracks: 3, 4, 8, 9)

Trumpet – Idrees Sulieman (tracks: 3, 4, 8, 9)

(Recorded in New York on April 10, 1953)

Mit Mingus nahm er auch das denkwürdige Jazz at Massey Hall-Konzert 1953 mit Parker, Gillespie und Bud Powell auf, das für viele als das »Greatest Jazz Concert Ever« gilt.

P̲e̲r̲d̲i̲d̲o̲ ̲ 0:00:02

S̲a̲l̲t̲ ̲P̲e̲a̲n̲u̲t̲s̲ ̲ 0:07:48

A̲l̲l̲ ̲T̲h̲e̲ ̲T̲h̲i̲n̲g̲s̲ ̲Y̲o̲u̲ ̲A̲r̲e̲/̲5̲2̲n̲d̲ ̲S̲t̲r̲e̲e̲t̲ ̲T̲h̲e̲m̲e̲ ̲ 0:15:32

W̲e̲e̲ ̲(̲A̲l̲l̲e̲n̲’̲s̲ ̲A̲l̲l̲e̲y̲)̲ ̲ 0:23:27

H̲o̲t̲ ̲H̲o̲u̲s̲e̲ ̲ 0:30:13

A̲ ̲N̲i̲g̲h̲t̲ ̲I̲n̲ ̲T̲u̲n̲i̲s̲i̲a̲ 0:39:30

Besetzung (Alto Saxophone – Charlie Parker; Bass – Charlie Mingus; Drums – Max Roach; Piano – Bud Powell; Trumpet – Dizzy Gillespie)

Und schon bald entwickelte er mit Clifford Brown, Sonny Rollin und Richie Powell den Hard Bop Stil.

(Besetzung: #1-5: Clifford Brown (tp), Teddy Edwards (ts), Carl Perkins (p), George Bledsoe (b), and Max Roach (d); #6-9: Clifford Brown (tp), Harold Land (ts), Richie Powell (p), George Morrow (b), and Max Roach (d)

Intro by Gene Norman & Max Roach 1:01

All God’s Chillun Got Rhythm 6:18

Tenderly 5:25

Sunset Eyes 6:40

Clifford’s Axe 7:15

Jordu 10:09

I Can’t Get Started With You 4:04

I Get A Kick Out Of You 8:37

Parisian Thoroughfare 7:45

(Recorded at the Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, April 1954, and at the Shrine Auditorium, Hollywood, on August 30, 1954)

1960 nahm er das Konzeptalbum We Insist! Freedom Now Suite auf, in dem er mit Coleman Hawkins, Babatunde Olatunji und der Sängerin Abbey Lincoln die politische Botschaft der Bürgerrechtsbewegung umsetzte Wegen dieser Aufnahme wurde Roach in den 1960er Jahren von den Plattenfirmen boykottiert.

Max Roach – We Insist! Freedom Now Suite (1960)

Bass – James Schenck (tracks: A1, A2, B1, B2)

Congas (Conga Drums) – Michael Olatunji (tracks: B1, B2)

Drums – Max Roach

Percussion – Raymond Mantillo (tracks: B1, B2), Tomas du Vall (tracks: B1, B2) Tenor Saxophone – Coleman Hawkins (tracks: A1),

Walter Benton (tracks: A1, A2, B1, B2)

Trombone – Julian Priester (tracks: A1, A2, B1, B2)

Trumpet – Booker Little (tracks: A1, A2, B1, B2)

Vocals – Abbey Lincoln

Driva’ Man 0:00

Freedom Day 5:19

Triptych: Prayer, Protest, Peace 11:30

All Africa 19:40

Tears For Johannesburg 27:43

Hier auch in einer (verkürzten) Aufnahme des belgischen Fernsehens aus 1964:

Max Roach ist mit Recht: hochdekoriert: Er erhielt die Jazz Masters Fellowship 1984 als höchste Auszeichnung für Jazzmusiker in den USA., 1988 MacArthur Fellow, 1991 Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters gewählt, die University of Pennsylvania verlieh ihm 2004 die Ehrendoktorwürde.

Ich verehre Ihn, Max Roach – RIP

Text: Jochen Axer

Der großartige Altsaxofonist, der 2009 in Köln verstorben ist, wurde am 12. November 1923 in Boston geboren.

Sein italienisches Elternhaus bevorzugte eher die Klassik und Oper, ehe Charles Mariano mit 17 Jahren zum Saxofon griff. Sein großes Vorbild war Lester Young, später Johnny Hodges ( „mein erstes wichtiges Vorbild“). Mariano spielte später unter dem Einfluss von John Coltrane auch das Sopransaxophon und brillierte auch hier mit seiner eigenständigen und wiedererkennbaren Spielcharakteristik.

1950 erschien seine erste Aufnahme unter eigenem Namen (Charlie Mariano and his Jazz group, mit Herb Pomeroy, Jaki Byard). Von 1953 bis 1955 spielte er bei Stan Kenton. Mariano trat mit vielen weiteren Jazzgrößen wie Charlie Parker, Dizzy Gillespie und McCoy Tyner auf. Berühmt wurde seine Solos auf in The Black Saint and the Sinner Lady (1963) von Charles Mingus.

Musikalisch startete er Mitte der 60iger Jahre eine zweite Karriere mit der Band Osmosis und öffnete sich dem Fusion Jazz, baute Folk, Pop und Rockelemente in seine Musik ein. Seit 1971 arbeitete Mariano vornehmlich in Europa, wo er sich zunächst in den Niederlanden und Belgien niederließ. Neben vielen anderen internationalen Projekten nahm er mit dem belgischen Gitarristen Philip Catherine und Jasper van’t Hof 1979 Sleep My Love auf. Mariano gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern des United Jazz and Rock Ensemble, der „Band der Bandleader“. Mit dem Freiburger Jazzbassisten Dieter Ilg unterhielt er ein kammermusikalisches Jazz-Duo.

In der deutschen Pop-Musik (Herbert Grönemeyer (Bochum 1984), Konstantin Wecker) hinterließ Mariano ebenso Spuren wie in der sog. Weltmusik bei Rabih Abou-Khalil, mit Dino Saluzzi und den Dissidenten.

Mariano hat insgesamt an mehr als 300 Schallplatten und CDs mitgewirkt.

Seit 1986 lebte er in Köln und war sehr wichtiger Teil der herausragenden Szene. Hier starb er 2009 im Alter von 85 Jahren.

Charlie Mariano hat an so vielen und unterschiedlichen Projekten mitgewirkt, dass jede Auswahl unvollständig ist. Also bleibt nur die Option der eigenen Vorlieben:

Zum Start also der Blick zurück auf die Anfänge:

1953: The New Sounds form Boston

1951-1955 : Boston All Stars

The Toshiko-Mariano Quartett 1961 (mit seiner damaligen Frau Toshiko Akiyoshi)

The Black Saint and the Sinner Lady (Charly Mingus, 1963)

Reflections (1974)

Und dann die Phase seiner prägenden Mitgliedschaft im United Jazz&Rock Ensemble (mit dem ich Mariano zum ersten Mal live erleben durfte)

Ein komplettes Konzert: Live im Lessing 1998

Und dann noch der wirklich sehenswerte Film von Axel Engstfeld (2014), der die künstlerische Leistung und die Persönlichkeit von Charlie Mariano ernsthaft und gleichzeitig liebevoll wiedergibt:

R.I.P.

Text: Jochen Axer

Am 3. November 2022 ist der Saxofonist und Flötist Gerd Dudek im Alter von 84 Jahren verstorben. Auch in Köln hat er deutliche Spuren hinterlassen. Ein Verbeugung.

Es ist schon ein Jahr her …unglaublich!

Vielleicht hat das großartige Stadtgarten-Konzert in memoriam Anfang diesen Jahres die empfundene Zeit verkürzt. Wer nochmals hineinhören will, kann dieses Konzert über die Mediathek von WDR3 weiterhin hören.

Da es immer um Schubladen geht, wird Gerd Dudek zu den Modern Creatives gezählt. Und ja, er spielte im Manfred Schoof Quartett mit Alexander von Schlippenbach, Busch Niebergall und Jaki Liebezeit (hier ein Video mit der WDR-Bigband und Manfred Schoof aus dem Jahr 2003):

später im Albert Mangelsdorff Quintett, spielte mit Peter Brötzmann ebenso wie mit Hans Koller und vielen anderen. Tatsächlich konnte er alles spielen, so einfach. Zwei seiner letzten Aufnahmen (2016 und noch 2022) machte er mit dem künstlerischen Leiter des King Georg Martin Sasse und Martin Gjakonovski (mit Hendrik Smock bzw. Joost van Schaik)

Aus den letztgenannten Veröffentlichungen möchten wir drei Stücke (»Afro Blue«, »With you« und »de Vita)« anbieten, verbunden mit unserer Verbeugung vor einem großen Künstler, der gerade in Köln Spuren hinterlassen hat, und einem liebenswerten, bescheidenen Menschen: Gerd Dudek

Text: Jochen Axer

Am 21. Oktober wird er 68: Wir gratulieren dem Grenzgänger zwischen Jazz und Klassik

Ein Geburtstag wie viele andere? Nicht ganz, denn 2008 war der Jazz-Pianist und Komponist Hersch als Folge einer Aids-Erkrankung in ein zweimonatiges Koma verfallen – und niemand wusste, ob und wie es weitergehen würde. Hersch hat diese Erfahrung in seinen Memoiren 2017 verarbeitet: »Good Things happen slowly«. Und man darf den Eindruck haben, dass Hersch nach überstandener Erkrankung nicht nur mehr arbeitete, sondern auch die ihm zukommende Anerkennung fand und etliche Preise erhielt. Nicht weniger als 15mal ist er für den Grammy nominiert wirden. In den letzten drei Jahren hat er die Alben »Songs from Home« (2021), »Breath by Breath« (2022) und ganz neu »Alive at Village Vanguard« (2023 mit Esperanza Spalding) herausgebracht. Nicht zum ersten Mal hat er Aufnahmen aus diesem großartigen Club veröffentlicht, der für ihn als einer Säule der New Yorker Jazzszene sein Zuhause ist – er war der erste Musiker, der dadurch geehrt wurde, eine volle Woche mit seinem Soloprogramm dort auftreten zu dürfen. Und immer wieder zitiert er, der von Chet Baker beeinflusst ist und mit Stan Getz, Joe Henderson, Toots Thielemans, Charlie Haden und vielen anderen zusammen spielte, Thelonious Monk. Zu Herschs Ehren kredenzen wir Ihnen einige seiner Stücke:

»Dream of Monk« (2023 mit Esperanza Spalding – Album: Alive at Village Vanguard)

Dieses Stück auch gerne noch einmal in einer Instrumentalversion des Fred Hersch Trio (Gilmor Piano Festival , 2022)

Weiter mit »Monk´s Dream« (mit Julian Lage, Album Free Flying, 2013)

Und dann gibt es auch das Komplettalbum für Monk: »Fred Hersch Plays Monk« (1998)

Ein großartiger Pianist und Komponist mit einem impressionistischen Stil, hier zuletzt mit er Klassiker »Blue Monk«

Diesen Klassiker dann auch noch in der Originalversion in der Besetzung Thelonious Monk – piano, Charlie Rouse – tenorsax, Ben Riley – drums, Larry Gales – bass (1955, Aufnahme aus 1966, Live Norwegen)

Und zum Spaß und Vergleich auch noch mit dem Emmet Cohen Trio (Emmet Cohen, piano – Phil Norris, bass – Kyle Poole , drums)

Text: Jochen Axer

Am 12. Juli vor zwanzig Jahren ist der Komponist und Multi-Instrumentalist gestorben. Er bleibt unvergessen.

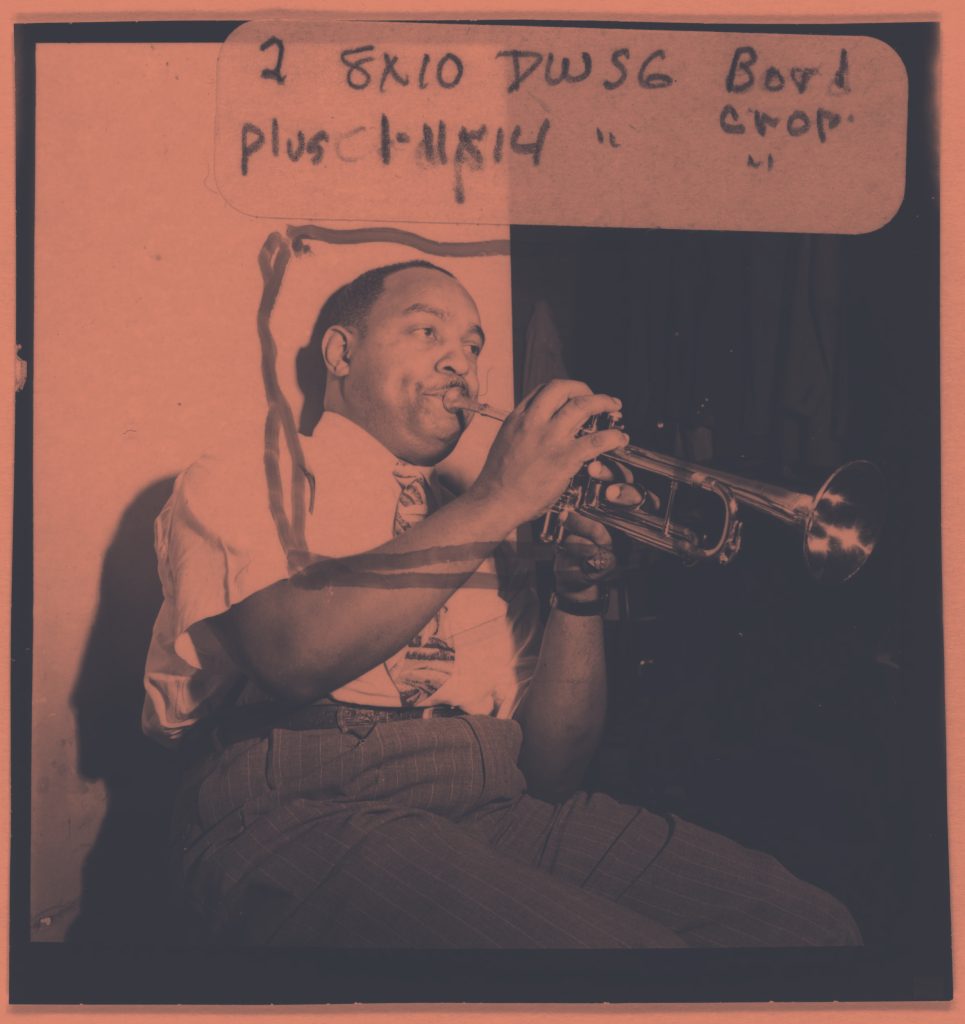

Der 1907 geborene Benny Carter starb im Alter von 95 Jahren. Sein 20. Todestag lässt uns erinnern an einen herausragenden Saxophonisten des Swing, der außerdem Klavier, Posaune und Trompete spielte – bevorzugt war das Altsaxophon. Er spielte mit allem, was Rang und Namen zu seiner Zeit hatte (in den 20er und 30er Jahren: June Clark, Lois Deppe, Earl Hines, Horace Henderson, Fletcher Henderson, Chick Webb, Teddy Wilson und Sid Catlett) . Daneben schrieb er Arrangements, beispielsweise für Duke Ellington. Er ging nach Europa, arbeitete in England für die BBC, in Paris nahm er 1937 für das Label Swing mit Coleman Hawkins und Django Reinhardts »Quintette du Hot Club de France« auf.

Im Bebop spielte er mit Dizzy Gillespie (1941), 1943 Max Roach, J. J. Johnson und Buddy Rich. . Seit der Mitte der 1940er wirkte er in Hollywood in Filmen mit, und schrieb Filmmusiken (u. a. zur »Gene Krupa Story« und zur Fernsehserie »M Squad«). Aus diesem Grund zog er auch nach Los Angeles, wo er tagsüber komponierte und nachts in Clubs auftrat. Sein wohl bekanntestes Album »Further Definitions« war eine Art Neuauflage der legendären Paris-Session 1937 mit Stéphane Grappelli, Alix Combelle und Django Reinhardt.

Carter spielte auch mit Oscar Peterson, Ray Brown, Peggy Lee und Ella Fitzgerald. Einige seiner Kompositionen sind »When Lights Are Low« (mit Spencer Williams), »Only Trust Your Heart«, »Key Largo«, »Blue Star«, »I’m Sorry«, »I Still Love Him So« und »The Marriage Blues«. Für Count Basie schrieb er 1961 die »Kansas City Suite«.

Also schnell zur Musik:

Die älteste frei verfügbare Video-Aufnahme, die zu finden war, zeigt ein Konzert In London 1966 im Rahmen seiner Europa-Tournee Jazz at the Philharmonic, »I can´t get started«

In der Besetzung Benny Carter ts, Red Norvo v, Horace Parlan (p), Ed Thigpen (d), Jesper Lundgaard (b) spielte er das das bekannte »When lights are low«, hier eine Aufnahme 1985 aus Kopenhagen

Sein eben erwähntes wichtigstes Album aus dem Jahr 1962 ist als Audio-Aufnahme verfügbar (Besetzung: Alto Saxophone – B̲e̲n̲n̲y̲ ̲C̲a̲r̲t̲e̲r̲, Phil Woods; Bass – Jimmy Garrison; Drums – Jo Jones; Guitar – John Collins; Piano– Bob Thiele; Tenor Saxophone – Charlie Rouse, Coleman Hawkins)

Andere Songs mit einem klarem Focus auf seinem Saxophonspiel sind auf der Vinyl-Platte JazzGiant Benny Carter mit Aufnahmen aus 1957 und 1958 zusammengestellt: (Besetzung: Benny Carter – alto sax, trumpet; Tenor Saxophone – Ben Webster; Trombone – Frank Rosolino; Drums – Shelly Manne; Guitar – Barney Kessel; Bass – Leroy Vinnegar; Piano – André Previn, Jimmy Rowles) ebenfalls als Audio:

Eine legendäre Ära des Jazz – und auch heute immer wieder gecoverd und neu aufgenommen. Zum Abschluss ein Beispiel unseres mehrfachen Gastes im King Georg Emmet Cohen mit einer Aufnahme aus 2021 zur Pandemie-Zeit aus dem New Yorker Smoke mit George Coleman und erneut „When lights are low“:

Wir vergessen nicht. Nicht ihn und nicht seine Musik !

Text: Jochen Axer.

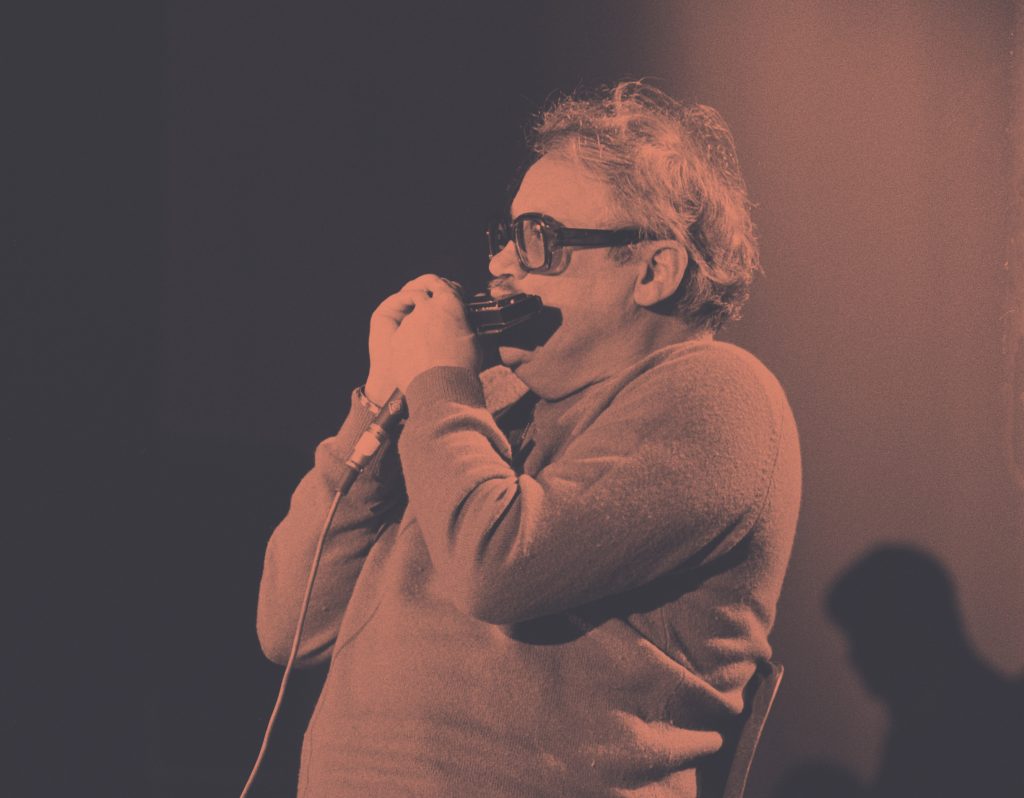

Mit über 90 gab der 2016 verstorbene Jean »Toots« Thielemans noch berührende Konzerte. Am 29.4.22 ist der 100. Geburtstag des Mundharmonika-Spielers, Pfeifers, Komponisten und Bandleaders.

Am 29.4.2022 ist der 100. Geburtstag des Gitarristen, Mundharmonika-Spielers, Pfeifers, Komponisten und Band Leaders Jean »Toots« Thielemans, der 2016 verstarb und auch mit über 90 noch berührende Konzerte gab. Es gibt eine Biografie von Marc Danval, die aber nur in französisch und flämisch verfügbar ist

Jean »Toots« Thielemans wurde am 29. April 1922 in Brüssel, Belgien, geboren. Schon als Kind spielte er Akkordeon, später kamen Gitarre und chromatische Mundharmonika dazu. Schon 1949 jammte er mit Miles Davis und Charlie Parker in Paris:

1950 tourte er mit Benny Goodman in Europa, hier in einem Konzert in Schweden:

1952 emigrierte Thielemans in die USA und spielte bald mit Charlie Parker. 1953 wurde er Mitglied des George Shearing Quintet. Der blinde englische Pianist war in der Zeit bereits ein Jazz-Star in USA, Thielemans spielte Gitarre. Hier ein Mitschnitt aus Chicago 1953 mit Al McKibbon, Cal Tjader und Bill Clark:

Die Shearing Band im Video 1957:

Im selben Jahr erschien Toots‘ amerikanisches Debut-Album “Man Bites Harmonica“ (Riverside) mit Pepper Adams, Kenny Drew, Wilbur Ware und Art Taylor:

Seine erfolgreichste Komposition war »Bluesette«, von ihm 1961 erstmals aufgenommen. Der Song wurde zu einem Jazz Standard, auch als Gesangstitel. Hier eine besonders jazzige Gesangsinterpretation von Mel Tormé, aufgenommen beim North Sea Jazz Festival in Den Haag 1981:

In den 1960er Jahren etablierte Toots die Mundharmonika als Jazz-Instrument und sich selbst als einen internationalen Star. Hier in einer amerikanischen Fernsehshow 1961:

Mit Peggy Lee und »Makin‘ Whoopee« im amerikanischen Fernsehen:

1969 spielte Toots sein »Bluesette« mit der legendären brasilianischen Sängerin Elis Regina im schwedischen Fernsehen. Er zeigte seine virtuose Pfeif-Kunst:

Die brasilianische Musik bekam immer größere Bedeutung für ihn. Mit Elis Regina nahm er 1969 ein komplettes Album auf:

Immer wieder wurde Toots engagiert für Filmmusik. Quincy Jones nahm mit ihm die Musik für »The Getaway« 1972 auf:

1974 nahm er Michel Legrand’s »The Summer Knows« als Thema des Films »Summer of ‘42« auf:

Toots blieb auf dem Laufenden hinsichtlich musikalischer Entwicklungen. Hier im Konzert mit E-Bassist Jaco Pastorius 1979, mit dem ihn eine generationsübergreifende Freundschaft verband:

Mit dem Rob Franken Trio mit Rob Langereis und Bruno Castellucci trat er 1982 in Lugano auf:

1987 spielte Thielemans beim ZDF Jazz Club in Stuttgart mit Fred Hersch, Harvie S und Adam Nussbaum:

Quincy Jones lud Toots zu seinem Konzert mit George Benson und Rachelle Farrell in Montreux 1991 ein, hier mit der Gänsehaut-Interpretation von »Everything Must Change«:

1994 trat Toots mit seinem Brazil Project bei Umbria Jazz auf, u.a. mit Ivan Lins und Eliane Elias:

Pianist Kenny Werner war ein musikalischer Vertrauter, mit dem Toots oft zusammenwirkte, auch vielfach in Deutschland. Hier beim Jazz Baltica Festival 1998:

1999 wurde Stevie Wonder der Polar Music Award in Schweden verliehen. Gemeinsam mit Toots spielte er dessen »Bluesette«, beide an der Mundharmonika:

Die WDR Big Band spielte 2004 mit Toots und Jeff Hamilton »Killer Joe« in Bühl:

Mit Richard Galliano’s New York Trio mit Scott Colley und Clarence Penn trat Toots 2004 in Berlin auf:

Jamie Cullum war sein Gast beim North Sea Jazz Festival 2007 in Rotterdam:

Bei Jazz Middelheim (Antwerpen) 2008 mit Kenny Werner, David Sanchez, Johannes Weidenmueller und Cindy Blackman:

2009 wurde Toots als NEA Jazz Master ausgezeichnet, der höchsten Ehre für Jazz-Musiker in USA, die nur sehr selten an Ausländer verliehen wird.

Auch mit 90, im Rollstuhl und mit Asthma-Problemen, gab er noch berührende Konzerte, hier in Lüttich 2012:

Einen seiner letzten öffentlichen Auftritte hatte Toots mit Philip Catherine in La Hulpe, Belgien, 2014:

Sie waren über Jahrzehnte eng befreundet – Quincy Jones und Toots 2014:

Toots im Interview über seine Karriere:

Toots starb 2016. Viele Musiker halten die Erinnerung an ihn wach. Hier Gregoire Maret und Kenny Werner in Köln 2018:

Zum 100-sten Geburtstag wird es zahlreiche Tribute Konzerte geben, u.a. mit dem Metropole Orkest, das schon 2017 mit Martijn Luttmer an Toots erinnerte:

Lang lebe Toots – zwischen einem Lächeln und einer Träne!

Text: Hans-Bernd Kittlaus

Charles Mingus zählt zusammen mit Ellington und Monk zu den bedeutendsten Komponisten des Jazz. Viele seiner Stücke sind längst Standards. Am 22. April wäre der 1979 verstorbene Bassist und Bandleader 100 Jahre alt geworden.

Am 22.4.2022 ist der 100. Geburtstag des Bassisten, Komponisten und Bandleaders Charles »Charlie« Mingus, der bereits im Jahre 1979 nach langem Kampf mit ALS verstarb. Es gibt eine Vielzahl von Büchern über Charles Mingus, zum Beispiel seine Autobiografie »Beneath The Underdog« , Brian Priestley: »Mingus: A Critical Biography« und Sue Mingus (seine letzte Ehefrau): »Tonight at Noon« .

Charles Mingus wurde am 22. April 1922 in Nogales, Arizona, geboren und wuchs im Stadtteil Watts in Los Angeles auf. Er hatte afro-amerikanische, chinesische, südamerikanische und europäische Wurzeln. Er spielte schon als Kind Posaune und Cello. Erst später wechselte er zum Bass. Er konnte zunächst keine Noten lesen, beschäftigte sich dann als Twen umso internsiver mit Kompositionstechniken.

Als Bassist bekam er schon mit Anfang 20 Anerkennung und spielte mit renommierten Musikern wie Buddy Collette, Barney Bigard und Louis Armstrong. HIER spricht Buddy Collette 1999 im Interview über diese Zeit.

Mitte der 1940er Jahre spielte Mingus in der Band von Lionel Hampton, der seine Komposition »Mingus Fingers« 1947 aufnahm:

Um 1950 spielte Mingus im Trio des damals populären Vibraphonisten Red Norvo gemeinsam mit Gitarrist Tal Farlow, hier mit »Move«:

Gemeinsam mit Max Roach, dem bedeutenden Schlagzeuger, gehörte Mingus zu den ersten Musikern, die ein eigenes Label starteten. Debut Records begann 1952. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung eine Live-Aufnahme, die sie 1953 mit den großen Beboppern Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Bud Powell in Toronto machten und als »Jazz at Massey Hall« herausbrachten:

1953 spielte Mingus kurze Zeit in der Big Band seines großen Vorbilds Duke Ellington. Doch seine explosive Persönlichkeit – er war dafür bekannt, immer ein Messer bei sich zu tragen – führte dazu, dass Ellington ihn rausschmiss.

Mingus‘ Karriere kam nun richtig in Fahrt. Über den 10-Jahres-Zeitraum von 1955 bis 1965 brachte er 30 Alben unter seinem Namen heraus, darunter viele, die bis heute als Meisterwerke gelten, zum Beispiel »Pithecanthropus Erectus« 1956:

1960 trat Mingus in Antibes auf mit Eric Dolphy + Bud Powell + Ted Curson + Booker Ervin + Danny Richmond. Daraus entstand eine erfolgreiche Doppel-LP. Hier Video-Aufnahmen des Auftritts:

»I’ll Remember April«:

Nachträglich koloriert:

»Wednesday Night Prayer Meeting«:

Trotz ihres früheren Zerwürfnisses kamen Mingus und Ellington 1961 im Studio zusammen für die Trio-Aufnahme »Money Jungle« mit Schlagzeuger Max Roach:

Als Komponist versuchte sich Mingus auch an größeren Werken. Sein zweistündiges Epos »Epitaph« schlug bei der Erstaufführung in der New Yorker Town Hall 1962 grandios fehl. 1989, zehn Jahre nach Mingus‘ Tod erfolgte dann eine erfolgreiche Aufführung unter Leitung von Gunther Schuller in New York. Hier ein Ausschnitt aus der Aufführung im Rahmen der Berliner Jazztage 1991:

Für seine Europe-Tournee 1964 hatte Mingus seine wohl stärkste Band seiner Karriere beisammen mit Eric Dolphy, Clifford Jordan, Johnny Coles, Jaki Byard und Danny Richmond. Zu unserem Glück gehört die Tour zu den bestdokumentierten Tourneen einer amerikanischen Band zu jener Zeit. Zahlreiche Fernseh- und Tonaufzeichnungen sind erhalten geblieben. Hier Aufnahmen aus Belgien, Norwegen und Schweden:

Dolphy starb wenige Tage später in Berlin, was Mingus in tiefe Depression stürzte, die über Jahre anhielt.

Danach – ab ca. 1970 – hatte Mingus eine letzte Hochphase mit neuen Bands, hier in Oslo 1970 mit Eddie Preston, Charles McPherson, Bobby Jones, Jaki Byard und Dannie Richmond:

In München trat er 1972 mit Jon Faddis, Charles McPherson, Bobby Jones, John Foster und Roy Brooks auf:

Bei den Berliner Jazztagen 1972 trat er auf mit Joe Gardner, Hamiet Bluiett, John Foster und Roy Brooks und als Gast Ellington-Trompeter Cat Anderson:

Seine letzte großartige Band bestand aus Don Pullen, Hamiet Bluiett, George Adams und Dannie Richmond, hier beim Umbria Jazz Festival 1974:

In Montreux 1975 spielte Mingus mit Jack Walrath, George Adams, Don Pullen und Dannie Richmond und den Gästen Benny Bailey und Gerry Mulligan:

Danach raubte die schreckliche Krankheit ALS Mingus zunehmend die Kräfte. Er starb am 5. Januar 1979, seine Frau Sue verstreute seine Asche auf seinen Wunsch im Ganges in Indien.

Sue Mingus hat die Erinnerung wachgehalten durch die Mingus Big Band und weitere Formationen, die Mingus‘ Musik bis heute auf höchstem Niveau spielen. Hier die Mingus Big Band in Burghausen 1999:

Mingus zählt zusammen mit Ellington und Monk zu den bedeutendsten Komponisten des Jazz. Regelmäßig erscheinen bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen. Viele seiner Kompositionen sind zu Jazz-Standards geworden. Seine Musik lebt weiter.

Text: Hans-Bernd Kittlaus