Auf dem jüngsten Album »Revival« trifft ein moderner Pop-Jazz auf Modern Creative Jazz. Ein immer größeres Publikum hat große Lust auf das japanische Trio Nautilus.

Die Klischees sind hinlänglich bekannt: Jazz aus Japan ist technisch versiert, manchmal sogar überambitioniert, kommt selten über den Groove oder den Soul, sondern meist über Virtuosität und progressiven Druck.

Jazz aus Japan ist in dieser Denke also immer defizitär gegenüber anderen Formfindungen. Lange Zeit wurde eigenwillige japanische (Musik-)Markt nach dem Zweiten Weltkrieg dafür verantwortlich gemacht, der zwar extrem Jazz-affin – sowieso amerikophil – war, aber oftmals eine gewisse Abschottungsstrategie fuhr: Stärker noch als an anderen Orten der Welt spielten japanische Musiker*innen auch aus einer gewissen Not (Touren der Jazz-Größen in den Fernen Osten wurden sehr selten gebucht) heraus die Musik, die sie verehrten, einfach nach – bis sich die Musik verselbstständigte.

Mythos und Realität treffen da aufeinander – wir erörtern das mal an einer anderen Stelle länger. Fakt ist aber, dass auch die Band Nautilus sich erstmal mit amerikanischen Vorbildern auseinandersetzte bis man den eigenen Sound, die eigene Sprache entwickeln konnte. Das beginnt bereits beim Namen der Band selbst, ist sie doch benannt nach einen obskuren Groove-Track des Debüt-Albums, des amerikanischen Komponisten Bob James. Dessen »Nautilus« stammt aus dem Jahr 1974 und stellt den Startpunkt für dieses Trio da, das von Toshiyuki Sasaki ins Leben gerufen wurde.

Sasaki, selbst beeinflusst von Jazz-Pop-Bands à la Jamiroquai, wollte aber weg von den Klischees und setzte voll auf den Groove. Mit einem Blick über den Pazifik und sehr interessiert an den HipHop-Jazz-Experimenten von Bands wie BadBadNotGood fand man zu einem sehr modernen Sound, der vor allen Dingen global und urban klingt und nicht nach Japan, New York oder Wanne-Eickel.

Sasaki setzte sich an die Drums und holte den Bassisten Shigeki Umezawa dazu; Keys kamen in den ersten Jahren von Daisuke Takeuchi. »Nautilus« wurde im Folgenden zum Key-Piece der Band – außerdem blieb man sich selbst mit eigenen Kompositionen treu, während man Gil Scott-Heron oder Suzanne Vega neuinterpretierte. Besondere Bedeutung sollte indes der Roy Ayers-Klassiker »We Live In Brooklyn Baby« gewinnen: Der deutsche DJ und Digger Oonops aka Patrick Decker stolperte über den Track, war gleich Feuer und Flamme. Oonops klopfte bei der Band an und brachte sie bei Agogo Records unter: »Nautiloid Quest«, eine Compilation aus den ersten beiden Alben der Band, landete bald in den hiesigen Plattenregalen. Das Publikum hatte Bock auf das Trio: Zwar spielten vor allen Dingen Toshiyuki Sasaki selbst und der Bassist Shigeki Umezawa astrein und technisch recht aufwendig, doch es swingte und synkopierte – häufig klingt die Band wie die Beats eines HipHop-Produzenten oder wie eine sehr talentierte Funk-Band.

Nun war das Trio in Europa angekommen, bediente dennoch auch zeitgleich den japanischen Markt. Diesen Spagat zog man einige Jahre durch. Dann kamen aber die weltweite Corona-Pandemie und der Ausstieg des Pianisten Daisuke Takeuchi. Dafür sitzt seit 2020 Mariko Nakabayashi an den Keys.

Ihr aktuelles Album heißt »Revival« und erschien im Januar 2023. Gewohnt Drums- und Bass-betont interpretiert man hier moderne Klassiker, wie den romantischen Pop-Hit »La Ritournelle« von Sébastien Tellier. Die fast schon naive Piano-Melodie wird dabei kongenial eingerahmt durch die Rhythmus-Gruppe: Treibend, ekstatisch und trotzdem verträumt – bis der Vocoder übernimmt und man sich milde an Daft Punk erinnert fühlt. Auf »Revival« trifft ein moderner Pop-Jazz auf Modern Creative Jazz, der eine gewisse Hektik lebt und atmet (man denke an die Straßenzüge der japanischen Hauptstadt Tokio), die aber immer im Sinne der Interpretationen und Eigenkompositionen ist. Das Ostinato bei „Inner Space“ erzählt von Raumschiff-Funk der Siebziger, als die Synthesizer laufen lernten; das Intro von „Another World“ hat einen gewissen brasilianischen Esprit.

Manchmal klingen Nautilus wie Robert Glasper-Produktionen und überraschen dann doch wieder mit furiosen Manövern, die auch einen Chick Corea erfreut hätten.

Kurzum: Abseits schnöder Klischees ist Nautilus eine der spannendsten Jazz-Trios dieser Tage – nicht nur in Japan.

Text: Lars Fleischmann

Die Geschichte einer Frau, die ein Star hätte werden können. Einer Jazz-Musikerin, die mit Legenden – deutschen wie US-amerikanischen – zusammenspielte.

Sie werden nicht in der Lage sein, dies zu verstehen, weil Sie in Amerika geboren sind. Für uns war Jazz eine Art Religion. Wir mussten wirklich dafür kämpfen.“ So formuliert Jutta Hipp ihre fast schon spirituelle Verhaftung mit dem Jazz gegenüber dem US-amerikanischen Musikkritiker Marshall Stearns. Der Brief stammt aus dem Jahr 1956 – und findet sich in Auszügen in der aktuellen Biografie über die deutsche Pianistin Jutta Hipp wieder: »Plötzlich Hip(p)«, geschrieben von der Jazz-Saxofonistin Ilona Haberkamp.

Dass es einer solchen Biografie benötigt, steht außer Frage. Noch immer gehört das Wissen um Jutta Hipp und ihre Karriere nicht zum Kanon; obwohl sie in den 1950ern eine der wichtigsten europäischen Musikerinnen überhaupt war. Man nannte sie »Europe’s First Lady of Jazz«, sie veröffentlichte drei LPs auf dem legendären Label Blue Note, sie war der Star des Zweiten Deutschen Jazzfestivals – und doch wissen heute nur die interessierteren Jazzheads, wer Jutta Hipp war. Woran das liegt, das versucht Ilona Haberkamp auf etwas über 200 Seiten herauszuarbeiten. Denn die Vita der 1925 in Leipzig-Connewitz geborenen Jutta Mathilda Lina Toni Hipp ist nicht bloß als Erfolgsgeschichte zu erzählen; ganz im Gegenteil: Es geht um die NS-Zeit, den Krieg, Chauvinismus, Armut, Flucht, Verfolgung, große und geplatzte Träume, Verlust, Neuanfänge und abrupte Enden … Um das vorwegzunehmen: Man erhofft sich, dass dieses Buch verfilmt wird. Denn jede/r – zumindest jede/r Jazz- und Musikgeschichtsinteressierte – sollte von Jutta Hipp erfahren.

Haberkamp hat Jutta Hipp 1986 das erste Mal in New York besucht. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Hipp schon fast 30 Jahre nicht mehr in einem Jazz-Kontext präsentiert. Und auch dieser Besuch aus ihrem Geburtsland ist ihr nicht wirklich geheuer, obwohl sie die beiden (neben Haberkamp ist auch die Jazz-Trompeterin Iris Krames mit an Bord bei dieser Entdeckungstour) sehr sympathisch findet.

Wie man aber im weiteren Verlauf des Buches lernt, ist die Vita der Frau, die mit 35 Jahren ihre Karriere beendete, keine, die sie gerne erzählt. Dass die Autorin Haberkamp diese tragischen Momente nicht verschweigt, ihnen gleichzeitig genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit zukommen lässt, ist bereits einer der wichtigen und äußerst positiven Punkte dieses Buchs, das beim Wolke Verlag erschienen ist.

Eine gewisse Aufmüpfigkeit

Statt Energie in große dramatische Gesten zu stecken, bleibt Haberkamp vor allen Dingen bei dem Menschen Jutta Hipp. Das, was nicht erzählt werden soll, das bleibt wohl auch im Geheimen – und was zu sehr schmerzt, wird nicht zu tief angebohrt. Dementgegen geht der Blick immer in Richtung Karriere und musikalische Leistungen. Derer gibt es reichlich: Ausschweifend und doch nie im Übermaß erzählt sie die Geschichte der Jugendlichen, die trotz Verbot im NS-Regime Jazz-Platten hört und sich sogar zum Spielen trifft – keck die Herzen auf die Strumpfhose gefärbt.

Diese »Aufmüpfigkeit« legte sie auch in ihrer Kunst-Ausbildung an den Tag: Haberkamp arbeitet immer wieder die außermusikalischen Leistungen heraus, haben ihre Bilder, Karikaturen und Gedichte doch auch Anteil am Leben der Jutta Hipp gehabt. Doch am talentiertesten und verbissensten zeigte sich Hipp immer noch als Musikerin – zumindest bis die Karriere zu Ende ging.

Man lernt einiges über die Jazz-Szene in der jungen BRD und wie sich amerikanische GIs und deutsche Jazz-Musiker*innen immer wieder ausgeholfen haben … und beizeiten auch mehr gemacht haben. Nicht unerwähnt bleibt Hipps eigenes Kind, das sie als eines der sogenannten »Brown Babies« (so wurden damals Kinder von deutschen Frauen und afro-amerikanischen GIs genannt) nicht umsorgen konnte und durfte. Ja, die biografischen Narben finden ihren Platz und werden im nötigen Maß erforscht, jedoch nie ausgeschlachtet.

Danach geht es in die Erfolgsgeschichte: Die ersten Triumphe mit dem Hans Koller New Jazz Stars, ihre Hochzeit mit dem Drummer Attila Zoller, später dann ihr eigenes Quartett und der Ruhm, den sie damit einheimste. Wir erfahren von den Übergängen: Von Swing zu Bebop, von Cool zum Jump, von Hard-Bop zur Abneigung gegenüber den Free-Jazz-Ausflügen. Manche wurden von Hipp gefeiert, andere später verflucht. Im weiteren Verlauf wird es dann richtiggehend aufregend: Die Umstände, die sie nach New York brachten, sind spannend wie tragisch. Das Kapitel USA nimmt daraufhin den größten Teil des Buches ein – immerhin hat Hipp insgesamt drei LPs beim legendären Blue Note Label veröffentlicht. Wie könnte man das verschweigen – selbst wenn die Storys hinter den Platten nicht immer nur positive Aspekte beinhalten?

Von Swing zu Bebop, von Cool zum Jump, von Hard-Bop zur Abneigung gegenüber den Free-Jazz-Ausflügen.

Natürlich kann man an dieser Stelle ein paar Kritikpunkte anbringen: Ob es nötig war, all die Verspottungen und Herabwürdigungen zu reproduzieren? Vermutlich nicht. Ob man auch die kruderen Zeichnungen und Karikaturen, die Hipp in den Jahrzehnten angefertigt hat, so platzfüllend hätte abdrucken sollen? Wohl eher nicht. Aber es sind Entscheidungen, mit denen man leben kann.

Zu spannend wird hier die Geschichte einer Frau erzählt, die ein Star hätte werden können, die mit Legenden – deutschen wie US-amerikanischen – zusammengespielt hat, die in einem Atemzug mit diesen Legenden genannt wurde, und doch vergessen wurde. Über diese Tilgung aus der Jazz-Geschichte mutmaßt Haberkamp ausgiebig und meist sehr treffsicher: Äußere Umstände, problematische Figuren mit zu viel Macht und auch Hipps eigene Handlungen standen ihr im Wege. Derweil ist dieses Scheitern alles andere als unsympathisch; Hipp war eine Musikerin, die ihre eigenen Grenzen gesetzt hat und sich selten verbogen hat. Das war nicht ausschließlich hilfreich, wie man in der zweiten Hälfte lernt.

Aber das Menschliche, Allzumenschliche macht Hipp umso interessanter und faszinierender. Auch wenn klar wird, dass Hipp sich eher nicht als Feministin bezeichnet haben wird, so ist sie doch aus heutiger Sicht eine Ikone der feministischen Musikgeschichte. Was 20 Jahre nach ihrem Tod zumindest so etwas wie ein Happy End bereithält, obgleich ihre letzten Jahre von tausenden Stunden in der Fabrik, im kleinen New Yorker Apartment, vom US-amerikanischen „Gesundheitssystem“ und schwerer Krankheit geprägt waren.

Wo man das alles nachlesen kann?

Ilona Haberkamp »Plötzlich Hip(p)«, Wolke, 28 Euro

Text: Lars Fleischmann

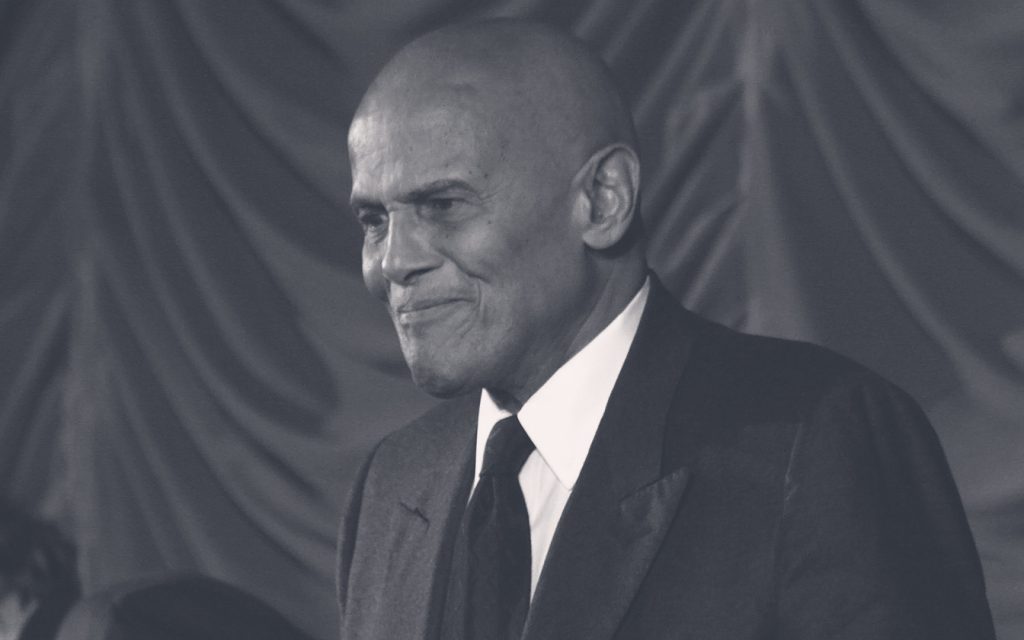

Wir verbeugen uns vor dem Menschen und dem Künstler, der am 25. April verstorben ist.

Er wird nicht in der Kategorie Jazz zugeordnet – obwohl sein Start viel mit dem hörbaren Einfluss Nat Kind Coles zu tun hatte – und er mit seinen Songs bereits Anfang der 50er Jahre im berühmten Village Vanguard Jazz-Club in New York debütierte.. Etabliert hat er sich aber ab Mitte der 50er Jahre mit seinen Folksongs, Calypso und einer Vielzahl von Popvarianten, gleichzeitig in seiner lebenslang ausgeübten Unterstützung für vormals unbekannte Künstler wie Miriam Makeba oder Bob Dylan, genauso Nana Mouskouri. Parallel entwickelte er eine eigenständige Karriere als Schauspieler (insgesamt 23 Produktionen Film/Fernsehen). Seine unmittelbare Präsenz auf der Bühne begleitete ihn sein ganzes Leben.

Sein großes Ansehen beruht im Kern aber auf seiner Gradlinigkeit, Menschlichkeit und klaren Haltung. Sein soziales Gewissen, seine Unterstützung für Bürgerrechtler, insbesondere für die Afroamerikaner gemeinsam mit Martin Luther King, seine Positionierung als Sozialist und Intellektueller – klar, unbequem, immer mit großer Empathie und Menschlichkeit gepaart – und selbstverständlich gewaltfrei. Seine Initiative »USA for Africa« ist untrennbar mit dem Welthit »Around The Worlrd« verbunden. Für ihn vielleicht noch wichtiger war seine Anthologie schwarzer Musik »The Long Road to Freedom«, in der er einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in das Jahr 1990 spannt.

Wir ehren ihn, den Menschen und Calypso-König mit seinen drei bekanntesten Liedern, Welthits, die jeder kennt:

Matilda (Live-Aufnahme aus 1982)

The Banana-Boat-Song (Live-Aufnahme 1960, Japan)

Island in the Sun (Live at the BBC, 1977)

Wer mehr hören möchte, der kann sein Vergnügen finden in einer viereinhalbstündigen Kollektion mit rd. 80 Songs:

Text: Jochen Axer, Foto: Foto: Manfred Werner – Tsui / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Am 16. April 2023 ist der Pianist und »konservative Jazz-Revolutionär« gestorben.

Nichts charakterisiert ihn besser als sein eigenes Zitat aus dem vergangenen Jahr, im zarten Alter von 91 Jahren. „Ich entwickele mich immer noch weiter, wenn ich mich an das Klavier setze; ich habe immer noch neue Ideen.“ Er ging immer seinen Weg, ließ sich nicht durch andere Entwicklungen im Jazz von seiner Idee abbringen. Er verband jederzeit eine regelmäßig (scheinbar) eingängige Grundstruktur mit eigenständigen und gewagten Experimenten, wobei beide Teile immer zueinander gehörten und gerade die Spannung seiner Performance erzeugten. Dieser Stil unter Einbeziehung von Pop-Einflüssen erreichte das Publikum viel eher als die Musikkritik, so dass Jamal im Vergleich zu anderen Jazzgrößen „offiziell“ eher unterschätzt wurde („Barpianist“) und nicht immer in einem Atemzug mit denjenigen genannt wird, die ihn jederzeit verehrten, etwa Hal Galper, Keith Jarrett oder Miles Davis, der zitiert sei: „Alle meine Inspiration kommt von Ahmad Jamal“. Unverkennbar beeinflusste er Cannonball Adderley, John Coltrane, Gil Evans sowie die Fusion-Musik der 1970er Jahre.

Wir ehren ihn, den »konservativen Revolutionär«, mit zwei Video-Auszügen aus einem fantastischen Konzert in Paris im Jahr 2017 (im Alter von 87 Jahren!), einer Film-Sequenz aus 1959 und einem Link zu seinem ersten großen Album-Erfolg »At the pershing: But Not for me« (1958).

Text: Jochen Axer, Foto: Jens Vajen

Ein Gespräch mit Roosevelt Collier, den seine Fans nur den Doktor nennen, über Gitarrenstimmungen, die Seele von Lap- und Pedal Steel sowie die Wurzeln seiner Musik in der Familie und den Sümpfen.

Wenn in modernen Jazz-Produktionen aus dem Süden der USA heute eine Gitarre nicht gehalten wird, sondern liegend gespielt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Lap Steel- oder Pedal Steel-Gitarre von Roosevelt Collier gespielt wird. Der super-sympathische Musiker aus dem Land der Glades und Keys ist niemand, der große Töne spuckt – stattdessen ist er eher zurückhaltend und freundlich. Als Freund der GroundUp-Crew um Snarky Puppy-Gründer Michael League steht er für einen Funk-induzierten Jazz-Sound mit schaurig viel Groove und voller Spielfreude.

Doch schon lange steht der Mann mit den flinken Fingern, die Glissandi aneinander reihen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Schon früh ging er mit seiner Familie auf Tour: Die Lee Boys, seine Onkels und Cousins, nahmen ihn mit auf Tour durch die Südstaaten. »Sacred Steel« heißt der Sound, der statt klassischem Gospel-Gesang eben klassischen Gospel-Blues-Rock mit Gitarren, Bässen und Schlagzeug in die Welt trägt – und dabei das Wort der House of God-Church.

Nach drei Jahren Corona-Pandemie ist Roosevelt Collier das erste Mal wieder in Deutschland unterwegs und beglückt das King Georg am 20. April und am 21. April an zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit seinem funky Sound mit Esprit!

Neben der Lap Steel-Gitarre spielst Du auch die weniger bekannte Pedal Steel-Gitarre. Vor allem einem deutschen Publikum ist dieses Instrument eher fremd. Was sind die Unterschiede zwischen Lap- und Pedal-Steel auf technischer Ebene?

Der einzige Unterschied ist, dass die Pedal Steel Bodenpedale und Kniepedale hat, mit denen man die Tonhöhe verändern kann, indem man die Saiten anhebt oder absenkt … Die Stimmung der Gitarre selbst ist genau die gleiche.

Und was sind für Dich die Unterschiede im Einzelnen? Tragen die Instrumente eine andere Bedeutung für Dich? Haben sie eine andere Seele?

Die Pedale erlauben mir mit verschiedenen Akkordstimmungen zu experimentieren, aber ansonsten haben beide Instrumente die gleiche Seele … Ich glaube, die Seele liegt im Spieler, der dem Instrument das Leben einhaucht!

Wie bist du zur Lap Steel und Pedal Steel gekommen?

Die Antwort lautet: Kirche … Ich habe in der Kirche gelernt und angefangen. Die Steel-Gitarre hat in meiner Kirche eine tief verwurzelte Geschichte, die bis in die 1930er Jahre zurückreicht. Meine Familie spielte Steel-Gitarre in der Kirche, also wurde ich buchstäblich in den Klang der Gitarre hineingeboren. Gelernt habe ich sie von meinem Onkel, dem verstorbenen Reverend Glenn Lee.

Interessant, dass du Glenn Lee gerade ansprichst: Die Lee Boys haben eine besondere Bedeutung für Deine musikalische Karriere. In der Band spieltest Du mit Deinen Familienmitgliedern: Bringt das ausschließlich Vorteile, in der Familienband zu spielen und zu touren?

Die Lee Boys! Meine Blutfamilie, bestehend aus Onkeln und Neffen. Ich bin unter ihnen in der Kirche aufgewachsen, dann auf der Tour … Das hat Vorteile, weil wir auf der Bühne immer eine familiäre Verbindung haben, egal was passiert!

Wie stark beeinflusst Südflorida als Ort und Heimat Deine Musik bis heute? Oder hat sich der Einfluss zusehends verkleinert?

Ich werde immer Einflüsse aus meiner Heimat mitbringen. Das sind meine Wurzeln. In meiner Solokarriere ist das nicht mehr so stark ausgeprägt wie damals, als ich mit der Familienband auf Tour war. Meine »Schwingen« haben sich seither massiv vergrößert.

Wie stark sind die Spuren, deiner kirchlichen Erziehung und des Glaubens in Deiner Karriere?

Der Glaube ist immer stark. Meine ganze Mission ist es, mit meiner Musik Leben zu berühren und durch die Musik zu heilen. Ich glaube, dass Musik eine mächtige Quelle des Schöpfers ist und dass Musik die universelle Sprache ist, die von jedem und allem verstanden werden kann!

Woher stammt Dein Spitzname »The Dr.«?

Oh Mann. Unsere Fans haben mich sehr früh in meiner Karriere »The Dr.« genannt, vielleicht bereits 2004/2005. Ich und die Lee Boys waren Headliner eines Musikfestivals in Florida, und während ich dieses Solo spielte, hörten wir die Fans schreien: »Spiel für uns und heile uns Doktor!« Und das blieb einfach hängen!

Du beschreibst deinen Musikstil als „dirty funk swampy grime“. Was bedeuten diese vier Worte für Dich und Deine Musik?

Ich komme aus den Sümpfen, bin da zu Hause. Alles, womit ich aufgewachsen bin, war funky und dreckig. Meine Musik ist deswegen durchdrungen von vielen tiefen Sounds mit Fuzz und Overdrive; kann aber auch sehr lässig sein. Direkt in dein Gesicht, aber einnehmend.

Du bist mit Gospel und grassroots-Sounds aufgewachsen. Wenn man sich deine Platte »Exit 16« anhört, merkt man eine Entwicklung: von deinen Wurzeln zu einem Sound, in dem Blues, aber auch viel Funk eine Rolle spielen. Ist das Album eine Coming-of-Age-Geschichte für dich?

Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, diese Platte zeigt einfach, wer ich bin, wo ich herkomme und wohin ich gehe. Es zeigt meine Entwicklung und erzählt meine Geschichte.

Du und Snarky Puppy verbindet eine Arbeitsfreundschaft – das heißt, du hast mit verschiedenen Mitgliedern gespielt und die Band auf Tourneen begleitet. Wie kam es zu diesen Kollaborationen?

Snarky Puppy ist eine ganze Familie. Micheal League, Gründer von Snarky Puppy und vom GroundUp-Festival und -Label, ist wie ein Bruder für mich. Er ist einer der nettesten Typen, die man treffen und mit denen man ein Gespräch führen kann. Ich bin auch in einem anderen Nebenprojekt von Micheal namens BOKANTE. Das gesamte GroundUp-Camp ist eine große Familie. Kollaborationen sind für jeden in der Band ganz natürlich, weil die Musik durch unsere Fähigkeiten und Liebe verbunden wird.

Gibt es Einflüsse in Deiner Musik, die man nicht direkt hört?

Nein, man hört alles direkt.

Besonders während der weltweiten Corona-Pandemie war es um Dich ruhiger geworden: Gab es da einen Zusammenhang?

Das war eine wilde Zeit. Alles wurde leiser. Das hat mir wirklich geholfen, mich wieder auf mein Handwerk und meine Einflüsse zu konzentrieren.

Und was bedeutete es für Dich, dass die Welt (und Du persönlich) mehrere Monate lang auf Live-Musik verzichten mussten?

Wie für jeden Künstler war es der schlimmste Alptraum und die längste Auszeit, die wir alle je hatten. Mich hat es wirklich geerdet und mich gezwungen, mein Leben sehr schnell neu auszurichten. Musik ist unsere Hauptquelle und als Künstler leben und gedeihen wir von ihr. Also bin ich jetzt noch mehr mit meinem Handwerk vertraut und berühre Leben und heile durch Musik.

Hat diese lange Zeit der Stille, diese Pause, zu einem Umdenken bei dir geführt? Hat sich dein Verhältnis zur Musik verändert?

Es hat zu einem Umdenken in dem Sinne geführt, dass ich es kaum erwarten kann, wieder für meine Leute zu spielen. Ich wusste, dass wir wieder spielen werden, es war immer nur eine Frage des Zeitpunkts.

Interview: Lars Fleischmann

Am 2. März diesen Jahres starb im Alter von 89 Jahren einer der wichtigsten Jazzer und Saxophonisten der letzten 60 Jahre. Sein Name steht in einer Reihe mit John Coltrane und Sonny Rollins, seine Karriere als Saxophonist und Komponist ist nicht weniger als sensationell und beispiellos.

Der in Newark, New Jersey, geborene Shorter spielte zunächst mit Horace Silver und Maynard Ferguson, um 1959 zu Art Blackey´s Jazz Messengers zu stoßen. Er war deren musikalischer Leiter, bevor er – auf Empfehlung von John Coltrane – Mitglied des zweiten klassischen Miles-Davis-Quintetts wurde, gemeinsam mit Herbie Hancock, Ron Carter und Tony Williams. Er schrieb etliche Kompositionen für dieses Quintett, unter anderem »Footprints« und »Nefertiti«.

1964 spielte er mit »Night Dreamer« sein erstes eigenes Album für Blue Note ein, sodann auch die Quartettaufnahme »JuJu« mit McCoy Tyner und Elvin Jones.

Wayne Shorter ebnete den Weg auch für Miles Davis in den Fusion-Jazz mit den berühmten Alben »In a Silent Way«, »Miles in the Sky« und nicht zuletzt »Bitches Brew« (mit der Shorter-Komposition »Sanctuary«).

1970 gründete er mit Joe Zawinul die Gruppe Weather Report, deren Durchbruch gelang mit dem Album »Sweetnighter«, der weltweite Erfolg gelang mit dem Bassisten und Komponisten Jaco Pastorius, der 1976-1981 die Gruppe prägte. Die Alben »Black Market« und »Heavy Weather« gelangen herausragend, Einzeltitel wie »Black Market«

oder »Birdland«

waren auch kommerzielle Erfolge; Weather Report nahm die heutige Weltmusik vorweg. Peter Erskine am Schlagzeug kam 1978 hinzu bei den Aufnahmen zu »Mr. Gone«

waren, 1979 entstand das Live Album 8:30, vielleicht der Höhepunkt für die Band, hier das Titelstück

Erst 2011 wurde »Live in Cologne« 1983 veröffentlicht, ein Album, auf dem Wayne Shorter als Sideman zu hören ist.

In all dieser Zeit spielte Wayne Shorter mit V.S.O.P. auch akustischen Jazz. Als Beispiel in der Besetzung mit Herbie Hancock,Wayne Shorter,Ron Carter,Wallace Roney,Tony William das Stück »So What«.

Nach der Auflösung von Weather Report Mitte der achtziger Jahre arbeitete er weiter solistisch, begleitete etliche andere Jazzkünstler, insbesondere Joni Mitchell, auch Steely Dan. Bis ins hohe Alter blieb er aktiv, im November 2021 wurde seine Oper »Iphigenia« in Boston uraufgeführt. Hier ein Trailer:

Er erhielt unzählige Preise und Auszeichnungen, insgesamt 11 Grammys, 2003 und 2005 für die Alben »Allegría« und »Beyond the Sound Barrier« jeweils einen Grammy in der Kategorie Bestes Jazz-Instrumentalalbum, 2019 für sein Album »Emanon« erneut. Er befasste sich mehr und mehr mit der großen Orchesterbesetzung, hier das Stück »Pegasus«

Noch 2022 wurde das Album »Live at the Detroit Festival« mit Terri Lyne Carrington, Leo Genovese und Esperanza Spalding veröffentlicht. Hier »Drummers Song«:

Wynton Marsalis veröffentlichte ein großartiges Album in der Reihe Jazz at Lincoln Center Orchestra im Jahr 2020, featuring Wayne Shorter, ein Zusammenschnitt dreier Konzertnächte aus dem Jahr 201 mit dem damals 781-Jährigen. Auch hier ein Beispiel mit »Armageddon«

Was zu sagen bleibt, hat Wynton Marsalis zusammengefasst:

»He’s at the highest level of our music—you can’t get any higher than him.«

Text: Jochen Axer

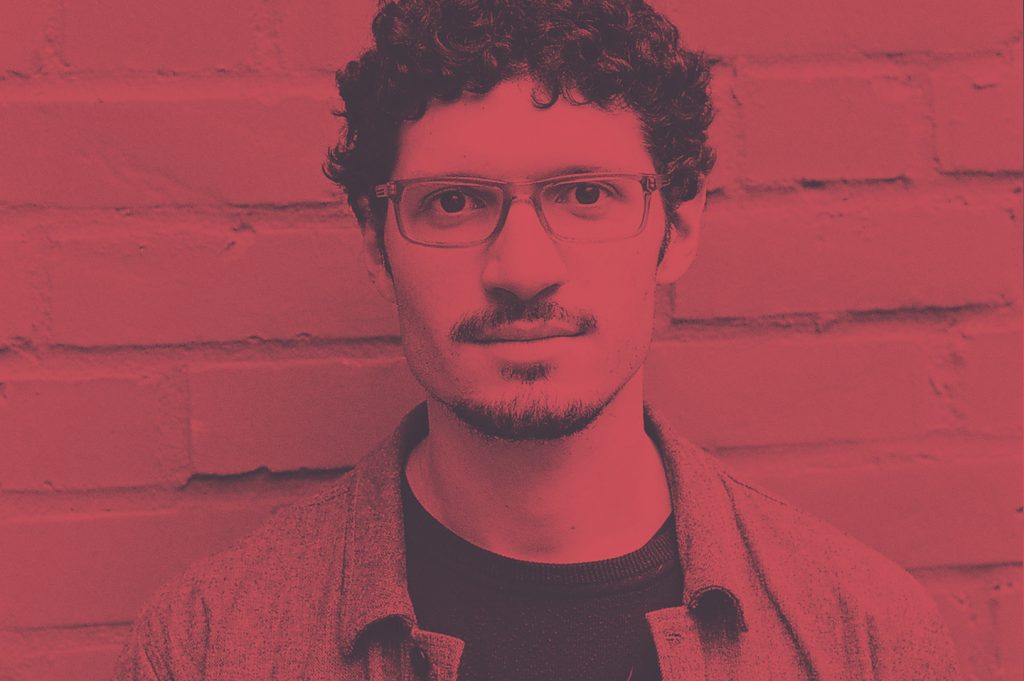

Ein Gespräch mit dem Saxofonisten Julius van Rhee über musikalische Klischees, die Musikstadt Köln und den Traumberuf Musiker.

Julius van Rhee ist einer der faszinierenden Musiker*innen, die in der Kölner Szene gerade ihre ersten und zweiten Schritte machen. Das King Georg begleitet diese mit der »Young Talents«-Reihe – und van Rhee hat Mitte Februar ein ganz wunderbares Konzert an Ort und Stelle gespielt. Der 26-jährige, der in Köln geboren und in Waldbröl, im Oberbergischen, aufwuchs, landete über den Umweg Essen wieder in der Domstadt an der HfMT. Saxofon spielt er bereits seit seinem achten Lebensjahr, auch wenn er gerne Schlagzeug gelernt hätte. Aber was ist eigentlich »Stress-Jazz«?

Wann hast du entschieden aus der Berufung Musik deinen Beruf zu machen?

Ich hatte den Traum schon meine ganze Jugend hindurch – so ab 12/13. Nur hatte ich nach der Schule Angst, das in die Tat umzusetzen. Ich dachte, ich sei nicht gut genug und der Beruf sei zu unsicher. Ich hatte aber auch keinen alternativen Plan, weswegen ich nach der Schule erstmal gearbeitet habe und viel gereist bin. Ein Saxofon hatte ich nicht dabei. In Perth, in Australien, bin ich dann durch Zufall an ein altes Saxofon gekommen und habe dort drei Monate lang Straßenmusik gemacht. Ich stand einfach jeden Tag von morgens bis abends in der Fußgängerzone und habe Jazz-Standards gespielt. Dabei habe ich gemerkt, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als den ganzen Tag Musik zu machen. Ich wusste, dass ich, wenn ich wieder in Deutschland bin, wenigstens versuchen muss, den Weg des Musikers einzuschlagen.

Du hast erst in Essen angefangen mit dem Studium und bist dann später nach Köln an die HfMT gekommen. Was waren die Gründe? Und welche Unterschiede hast du zwischen den Standorten ausgemacht?

Der Jazz-Studiengang an der Folkwang Universität ist toll, aber die Stadt bietet nicht so viele Möglichkeiten, Jazz zu spielen wie Köln. Dort gibt es nicht so viele Jazz-Musiker*innen auf engem Raum. Nach zwei Jahren in Essen wurde es mir also ein bisschen zu eintönig. Mich dann nochmal in Köln zu bewerben war eine relativ kurzfristige Entscheidung, die ich aber nicht bereue. Ich wäre auch gerne in Essen geblieben. Es gibt dort wunderbare Dozent*innen, Studierende und an der Folkwang eine besondere Atmosphäre, da in diesem kleinen Dorf (Essen-Werden) so viele verschiedene Kunstformen passieren (Theater, Tanz, Musical, Klassische Musik, Jazz) und auch viel Begegnung zwischen den einzelnen Studiengängen möglich ist. Der Wechsel nach Köln hat mir nochmal viele neue Türen eröffnet. Das besondere hier ist, dass der Jazz-Studiengang sehr groß ist, und dass die Schule stark mit der Szene vernetzt ist. So begegnet man seinen Kommiliton*innen abends auf Konzerten und man kann sich seine Dozent*innen live anhören. Das Niveau in Köln ist zudem sehr hoch und man lernt sehr viel durch den Austausch mit seinen Kommiliton*innen.

Ich möchte eigentlich schon, dass möglichst viele Menschen meine Musik hören und genießen können, ohne eine akademische Ausbildung oder ein lebenslanges Selbststudium in Musik abgeschlossen zu haben.

Julius van Rhee

2021 hast Du die Platte »Engine of Growth« aufgenommen, die dann letztes Jahr erschienen ist. Wie war es für Dich – auch als junger Künstler, der jede Sekunde auf der Bühne gebrauchen kann – während Corona zu arbeiten, zu musizieren?

Es war eine sehr komische Erfahrung. Die Band habe ich bereits kurz vor Beginn der Pandemie gegründet, da haben wir auch erste Demos gemacht, und ich war total stolz und voller Tatendrang, ein eigenes Projekt zu starten. Dann wurde man ausgebremst. Dadurch konnte natürlich über lange Zeit gar kein Bandgefühl aufkommen. Auch das Album aufzunehmen, ohne vorher je ein Konzert zusammen gespielt zu haben war ein komisches Gefühl. Dazu kamen noch kurzfristige Corona-bedingte Besetzungsänderungen kurz vor der Aufnahme. Ich bin aber trotzdem sehr glücklich mit dem Ergebnis und bin allen sehr dankbar, die daran mitgewirkt haben.

Ein Bandgefühl stellt sich eigentlich erst jetzt richtig ein, drei (!) Jahre nachdem wir die ersten Aufnahmen gemacht haben. Letztes Jahr hatten wir schon die Möglichkeit viele Konzerte zu spielen, eine kleine Tour zu machen und ein zweites Album aufzunehmen, an dem gerade gearbeitet wird. Aber jetzt, nach der größeren Tour, fühlt es sich erst richtig so an, dass die Musik Sinn macht und dass die Band nach einer Band klingt.

Gab es Momente, wo du die Karriere auch in Frage gestellt hast?

Generell hat mich die Pandemie schon viel zweifeln lassen an diesem Berufsweg. Natürlich habe ich auch viel Zeit zum Musik schreiben und üben nutzen können, aber keine Konzerte zu spielen, genau in der Zeit, wo es eigentlich so richtig losgehen könnte, ist schon ein ziemlicher Dämpfer. Ich hatte eh immer viele Zweifel an diesem Weg, weil ich mich erst relativ spät entschieden habe, professioneller Musiker zu werden. Mein Vorteil war bis zur Pandemie, dass ich immer sehr fleißig war. Aber diesen Fleiß aufrecht zu erhalten, ohne sich ab und zu mit einem Konzert belohnen zu können, ist nach einer Weile schon sehr schwierig gewesen. Im Lern- und Erfahrungsprozess kann das Live-Erlebnis auch nur begrenzt ersetzen. Das spüre ich jetzt schon, wenn ich auf der Bühne stehe.

Dazu kam, dass die Pandemie genau zu dem Zeitpunkt anfing, als ich das Gefühl hatte in Köln langsam Fuß zu fassen, Leute kennenzulernen und häufiger spielen zu können. Das ging dann natürlich auch nicht mehr so richtig, hat mich verunsichert und demotiviert.

Ich konnte nicht realistisch einschätzen, wie man sich künstlerisch verortet und wie es karrieremäßig läuft und weitergehen kann. Das ist gegen Ende des Studiums schon bitter, weil es in dieser Zeit eigentlich speziell um diese Fragen geht. Man hatte keine Jobs und keine Gigs – wusste aber nicht wie es ohne Pandemie gelaufen wäre: Liegt es jetzt also an mir oder an der Pandemie, dass ich nichts zu tun habe? Diese Ungewissheit zu haben fand ich und finde ich immer noch sehr anstrengend.

Die Musik deines Quartetts (in der Besetzung mit Yannis Anft an den Keys, Calvin Lennig am Bass und Karl-F. Degenhardt an den Drums) verortest du im Modern Creative Jazz. Was bedeutet das Label/das Genre für Dich? Welche Freiheiten gibt es Dir?

Ich schreibe einfach meine Musik und spiele sie mit Musiker*innen, die ich bewundere und die ich für diese Musik geeignet finde. Ich habe keinen Anspruch an meine Musik, außer, dass sie immer ehrlicher wird, also näher an dem ist, was ich ausdrücken möchte. Sei es ein Gefühl, ein Gedanke oder eine musikalische Idee.

Natürlich bin ich sehr geprägt durch die intensive Beschäftigung mit der Jazz-Stilistik, was man in der Musik, die ich bis jetzt geschrieben habe, auch hört. Ebenso ist Improvisation ein wesentlicher Bestandteil meiner Musik, da ich es liebe, wenn eine Komposition im Moment eine ganz neue Form annimmt und wenn mehrere Personen auf der Bühne einander zuhören, spontan reagieren und gemeinsam etwas kreieren.

Dieses Label habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und bis jetzt keines gefunden, das die Musik, die wir machen, besser beschreibt. Man könnte natürlich auch genauer sein und sagen:

»Teils komponierte, teils improvisierte Musik, die auf traditioneller Bebop-Spielart beruht, die in den Kompositionen Elemente aus anderen Stilistiken vorweist und Raum für spontanes Kreieren im Moment lässt«. Das finde ich aber weniger elegant und kommt dem Klang der Musik auch nicht näher.

Was man sowohl auf dem Langspieler, als auch beim Konzert im King Georg gemerkt hat: Viele Deiner Kompositionen haben einen romantischen – im umgangssprachlichen Sinne – Kern. Du bist der Ballade alles andere als abgeneigt. Gibt es dafür Vorbilder? Am Saxofon und auch abseits davon?

Ich mag tatsächlich gerne einfache, »romantische« oder vielleicht manchmal auch kitschige Ideen. Ich habe keine Scheu davor, Klischees zu bedienen und trotzdem eigen zu klingen. Das Umschiffen vom Offensichtlichen führt für mich häufig dazu, dass ich etwas umständlicher ausdrücke als ich es gerne würde. Vorbilder am Saxofon sind natürlich die üblichen Verdächtigen: Sonny Rollins, Joe Henderson, Cannonball Adderley, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane um nur ein paar zu nennen.

Abseits vom Saxofon bewundere ich Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Billie Holiday, Miles Davis, Herbie Hancock, Bill Evans, Keith Jarret oder Kurt Rosenwinkel für ihre Balladen.

Im King Georg wurde das Quartett um Lucy Liebe an der Gitarre erweitert – wie kam es dazu?

Lucy gehört zum festen Kern der Band, die eigentlich ein Quintett ist, und war nur während der Tour bei ein paar Terminen nicht dabei. Ich bewundere sie für ihre Musikalität, die Art wie sie spielt, ihre musikalischen Entscheidungen im Moment, ihre Experimentierfreude und ihrem Verständnis von Gitarre als Instrument, das klanglich aus verschiedensten Richtungen geprägt und sehr vielseitig ist. Mittlerweile haben wir schon viel zusammengespielt und einen gemeinsamen Sound für meine Stücke entwickelt.

Du hast gleich das zweite Stück als »Stress-Jazz« angekündigt. Was meinst Du damit?

Ich versuche häufig meine Musik aus der Perspektive jener zu sehen, die eigentlich nicht viel über Musik in dem Sinne, wie es zum Beispiel an Hochschulen gelehrt wird, wissen. Ich bin selber der einzige Musiker aus meiner Familie und werde deswegen häufig auch mit dieser Sichtweise konfrontiert.

Obwohl ich es natürlich toll finde, dass Musik sich stetig weiterentwickelt und Musiker*innen hohe Ansprüche an den künstlerischen Gehalt ihrer Musik haben, finde ich es superspannend, wie sehr Hörgewohnheiten unser Urteilsvermögen bei Musik beeinflussen. Etwas, das für jemanden, der zum Beispiel viel Jazz hört und alles Mögliche kennt, spannend und frisch klingt, kann für eine andere Person überfordernd und stressig klingen.

Ob die Musik jetzt wirklich spannend und frisch, oder einfach nur wirr und unangenehm ist, kann man also eigentlich gar nicht richtig beurteilen.

Beim Spielen und Schreiben also ab und zu mal die Sichtweise zu wechseln und sich zu fragen, wie könnte die Musik auf verschiedene Menschen mit verschiedenen Hörgewohnheiten wirken, finde ich persönlich sehr inspirierend und hilft mir, mich nicht zu verrennen.

Ich möchte eigentlich schon, dass möglichst viele Menschen meine Musik hören und genießen können, ohne eine akademische Ausbildung oder ein lebenslanges Selbststudium in Musik abgeschlossen zu haben. Das steht für mich nicht im Widerspruch dazu, meine Musik so zu schreiben oder spielen zu können, wie ich möchte, sondern ergänzt sich sehr gut.

Interview: Lars Fleischmann.

Die Legende der Ella Fitzgerald – was hinter einer der prägenden Stimmen des 20. Jahrhunderts und ihrem Gebrauch des bee-bop-bop-bah-ooo-bee-doo-bee steckt.

Das amerikanische Musik-, Pop- und Rock-Magazin Rolling Stone hat vor wenigen Wochen eine Liste der wichtigsten 200 Sänger*innen aller Zeiten veröffentlicht. Diese Zusammenstellung wurde heftig diskutiert; einige Entscheidungen sind nachvollziehbar. Den großen Stimmen der afro-amerikanischen Musikgeschichte wird Ehre zu Teil; Aretha Franklin läuft – ganz sicher nicht zu Unrecht – auf Platz 1 ein. Derweil protestierten viele in den Online-Foren mit der gleichen Berechtigung über den Platz 45: Auf diesem fand sich nämlich die 1918 in Newport News (Virginia) geborene Ella Fitzgerald wieder. Ein Unding eingedenk der Tatsache, dass die Stimme Fitzgeralds die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat, wie kaum eine andere.

Mary Lou Williams, selbst eine der wichtigsten Komponist*innen des Jazz und des Great American Songbooks, berichtete einst von einer durchtanzten Nacht im Harlemer Savoy Ballroom. »Eine Stimme, die mir einen Schauer den Rücken rauf- und runtergehen ließ.« Weiterhin heißt es bei ihr, dass sie gar buchstäblich zur Bühne rannte, um herauszufinden, wem die Stimme gehörte.

Natürlich war es Ella Fitzgerald, die Band dazu Chick Webbs Swingband. Der Bandleader Chick Webb, der damals einflussreiche Swing-Bandleader, entdeckte Fitzgerald 1934 bei einem Gesangswettbewerb im Apollo; ebenfalls in Harlem befindlich. Der legendäre Club rühmt sich bis heute damit der Ort zu sein an dem »Ella« entdeckt wurde. SO will es jedenfalls die Legende.

Tatsächlich hat Webb die in den Anfangstagen oft schüchterne Fitzgerald erst ein Jahr später kennen gelernt; und sollte sie gar erst nach einigen Probemonaten fest engagieren.

Nichtsdestotrotz überzeugte sie schnell mit ihrer jugendlichen Stimme, die auch Jahrzehnte später klang, als wären die Stimmbänder in einen Jungbrunnen gefallen oder hätten einen Vertrag mit dem Teufel gemacht. Wie zum Beispiel diese Aufnahme aus dem Jahr 1968 – als sie bereits 50 Jahre alt war – der Gershwin-Ballade »Summertime« beweist:

Die Version kommt ihnen bekannt vor, liebe Leser*innen? Das ist ein bekanntes Phänomen im Zusammenhang mit Fitzgeralds Karriere. Als wichtigste Interpretin unzähliger Kompositionen – befeuert im übrigen durch ihr Engagement beim Label Verve, für welches sie etliche Songbooks eingesungen hat – könnte man behaupten, dass Fitzgerald diese Lieder »gehören«. Auf jeden Fall prägen ihre Interpretationen die Songs bis heute.

Mit Chick Webb sollte sie den Swing, der in der Prä-Weltkriegs-Ära die Staaten zum Tanzen brachte, anführen und zum Singen bringen. Nach Webbs Tod im Jahr 1939 übernahm sie dessen Band für einige Monate, was leider nicht aufging: Sie hatte als Autodidaktin nie Notenlesen gelernt und war als Arrangeurin vergleichsweise ungeeignet. Noch vor dem Tod feierten Webb, Fitzgerald und die Band einen Nummer-1-Hit in den Billboard Charts. »A Tisket A Tasket« war der große Durchbruch.

Zwar begeisterte ihre Stimme und so sehr sie mit ihrer jugendlichen Art das Publikum verzauberte, könnte vor allen Dingen eine bestimmte Technik besonders bedeutend im großen Bild der Musikgeschichte sein: Fitzgerald hob die Scat-Vokalisation, die ohnehin sehr wichtig war in der Emanzipation der Stimme als eigenes Instrument, auf ein neues Level.

Carmen Lundy erläutert in Joachim-Ernst Berendts »Das Jazz-Buch«: »Viele Scatsängerinnen verwenden die Silbe dwee sehr oft. Ella Fitzgerald benutzt demgegenüber nicht gerade oft das dwee. Sie gebraucht mehr das bee-bop-bop-bah-ooo-bee-doo-bee.«

Dieser Formenreichtum und die Vielfalt an Lauten war äußerst wichtig. Scat, der hier unter anderem das klanglich recht verwandte Saxofon ämuliert, wird vom Lückenfüller zum komplexen System aus verschiedenen Klangkomponenten.

Das erkennt man etwa hier:

Dadurch wurde Fitzgerald zur wichtigsten Vokalistin des Be-Bops, konnte sie doch besser als die meisten Kolleg*innen den neuen Ansprüchen an die Harmonik und an die Vokal-Improvisation genüge leisten. Der Rest ist Geschichte: Im Laufe der 50er wurde sie einem größerem Publikum bekannt – trotz Segregation in den Südstaaten und Auftrittsverboten. Anteil daran hatte auch Marilyn Monroe, vor allen Dingen aber ihr wunderbares Timbre, das zeitlebens Augen und Münder öffnete.

Und wie bereits erwähnt: Fitzgerald sammelte durch ihre ikonischen Interpretationen Songs, wie andere Menschen Briefmarken. Nach einer ereignisreichen Karriere starb sie 1996 in Los Angeles – überhäuft mit Würdigungen und Medaillen. Vielleicht sollte die Redaktion des Rolling Stone die Platzierung in ihren Top 200 nochmal gründlich überlegen.

Text: Lars Fleischmann, Foto: Foto Ben van Meerendonk / AHF, collectie IISG, Amsterdam

In einer Stadt voller grandioser Pianist*innen konnte sich der gebürtige Saarländer Felix Hauptmann eine herausragende Rolle erspielen. Wir sprachen mit ihm über seine Band Percussion.

Der Preisträger des Horst und Gretl Will-Stipendiums für Improvisierte Musik der Stadt Köln 2022 ist ein hoch-aktiver Part der hiesigen Szene – als Komponist, Musiker, Dozent und Veranstalter. In der Jury-Begründung heißt es dazu: »Als Pianist ist er ein hellhöriger Sideman, als Solist und Komponist arbeitet er nachdrücklich und kreativ an der Findung und Erfindung eigener Wege. Seine kompositorische Handschrift ist geprägt von einer erstaunlichen Vertrautheit mit Kompositionsweisen zeitgenössische E-Musik, […]“ Diese Vielseitigkeit zeichnet Hauptmann seit mehreren Jahren – er kam bereits 2012 nach Köln zum Studium an die Hochschule für Musik und Tanz – aus und spiegelt sich in seiner eigenen Musik wider, die nicht bloß nach Diktaten oder Maximen funktioniert, sondern sich in einem steten Wandlungsprozess befindet.

Im Dezember letzten Jahres spielte er mit seiner Band Percussion – mit Roger Kintopf am Kontrabass und Leif Berger am Schlagzeug – im King Georg. Das Video des Auftritts könnt ihr euch hier anschauen.

Deine professionelle Karriere begann sehr früh. Deine erste Duftmarke hast du mit dem HNK Trio gesetzt, da warst du noch lange nicht volljährig. Wie kam es dazu?

Über meinen damaligen (Jazz-)Klavierlehrer aus dem Saarland, Christoph (»Sunny«, Anm. d. Aut.) Mudrich, der sehr gut vernetzt war, kam es zu dieser Verbindung. Er hat sehr viele Workshops gegeben und wahnsinnig viel unterrichtet, kannte deswegen sehr viele (Hobby-)Musiker*innen. Als er merkt, dass das bei mir in eine gewisse, professionellere Richtung gehen könnte, hat er sich im Saarland umgeschaut nach Leuten, mit denen ich eine Band gründen könnte. Er fand dann Conrad (Noll) und Fabian (Künzer). Als wir dann merkten, dass wir nicht nur Standards spielen wollten, sondern auch selbst etwas schreiben wollten, fing die Band an zu arbeiten. Da war ich 16 als es ernster wurde.

2011 habt ihr dann den Studiopreis des Deutschlandfunks gewonnen. Fühlt man sich da wie ein Wunderkind?

Nee, wie ein Wunderkind habe ich mich nie gefühlt. Dafür war das auch viel zu weird. Der Wettbewerb war in Dortmund und das war der erste Wettbewerb, den ich gespielt habe. Ich hasse Vorspiele und Wettbewerbe – heute zumindest. Aber damals waren wir da, weil es auch keinen anderen Bewerber aus dem Saarland gab. Es hieß »Entweder fahrt ihr hin oder keiner«. Als wir dann ankamen, ohne Vorausscheid oder ähnliches, und hörten auf welchem Niveau dort gespielt wurde, war für uns klar: Da ist nichts zu holen. Einige andere Bands waren schon älter, waren teilweise schon im Studium. Wir haben uns dann sehr gefreut als wir tatsächlich gewonnen haben.

Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich mich jetzt herausragend fand. Ich wurde immer sehr unterstützt, das ist super schön. Als Wunderkind habe ich mich dennoch nie gefühlt.

Dein Instrument, wenn wir es mal als Pianoforte nehmen, dann ist es vermutlich das weitverbreitetste oder bekannteste Instrument der Welt …

… der westlichen Welt …

… genau, der westlichen Welt sein den 1830ern. Aber da hat es mit der Gitarre die Musik am meisten beeinflusst. Deswegen ist es auch am besten untersucht, es wurde darauf alles gemacht, würde ich behaupten. Ist dieses inhärente Erbe grundlegend für deine Arbeit als Pianist?

Für mich bedeutet es eine gewisse Freiheit, dass schon alles gespielt wurde, schon jede Verbindung und jeder Akkord gespielt wurde. Ich kenne nicht so viel Musik, im Vergleich zu anderen Menschen, aber ich habe eine gewisse Sicherheit, dass wirklich alles schon einmal gespielt wurde. Das muss gar nicht groß das Licht der Welt erblickt haben oder hier, in Deutschland, angekommen sein – für mich ergibt sich daraus eben kein Auftrag etwas »Neues« zu schaffen. Darum geht es mir nicht. Wenn ich sowieso nicht das Rad neu erfinden muss, dann kann ich mich ja darauf konzentrieren, was ich spielen und erforschen will.

Anders ist es zum Beispiel, wenn auf der Bühne ein Instrument gespielt wird, das man hier nicht kennt: Da ist man erstmal mit dem Klang beschäftigt und vielleicht gar nicht so sehr mit dem, was gespielt wird.

Trotzdem versuchst du das Vokabular der Tasteninstrumente zu erweitern. Du widmest dich ja auch der Analog-Synthese. So steht es in der Begründung zum Kölner Horst-und-Gretl-Will-Stipendium…

Naja, partiell widme ich mich der Analog-Synthese. Ich finde es etwas amüsant, dass das dort als erstes angeführt wird. Es gibt nämlich Kolleg*innen, die sich dessen schon viel mehr angenommen haben. Ich würde für mich nicht behaupten, dass ich mich damit »beschäftige«.

Ich benutze den Synthesizer und habe erst letzte Woche auch eine Synthesizer-Session mit meiner Band Percussion gemacht, aber da erschöpft es sich schon.

Von daher gibt es ein Album von mir, »bloom (night)«, das habe ich zu Hause aufgenommen mit Synthesizern. Das ist aber auch nur auf Bandcamp und nie groß erschienen.

Der Groove ist wichtig

Ich frage mich, ob du gerade dabei bist gewisse Sackgassen in der am Klavier gespielten Jazz- und Improvisierten Musik (für dich) aufzulösen.

Diese Sackgassen liegen nicht am Instrument, sondern wenn an mir.

Und dennoch widmest du dich eindeutig mit deiner Band Percussion der Rhythmik, was ja das neue Forschungsfeld der Musik darstellt, nachdem in den letzten Jahren Harmonik auf die Spitze getrieben wurde und ausformuliert scheint.

Ja, voll. Das ist natürlich der Grundgedanke. Der Name Percussion ist da auch on the nose. Der ergab sich aus Stücken, die ich mal gemacht hatte und dann nur »Percussion 1« etc. nannte. Nachdem ich »Talk« rausgebracht hatte, war das ein schöner Moment. Ich war sehr zufrieden und konnte trotzdem sagen, dass ich diese Musik erstmal nicht mehr spielen mag.

Woraus ergab sich dieses Gefühl?

Wenn man in Köln Klavier studiert, dann muss man wirklich alles gecheckt haben. Das Niveau ist extrem hoch. Und gerade, was Harmonik angeht, gibt es einen subtilen Druck, den man verspürt, während des Studiums. Ich wollte aber dann irgendwann etwas anderes machen. Und die schnellste und interessanteste Alternative dazu war Rhythmus. Ich bin sowieso Fan: Wenn es nicht groovet, dann ist es eh auch Quatsch …

Und nach einem Gespräch mit Leif (Berger, Drummer bei Percussion) im Zug, wo wir über Köln und das Niveau in der Stadt gesprochen haben, war klar: Harmonie bleibt dann letztlich ein begrenztes Feld im Zwölfton-System. Und Rhythmus ist unbegrenzt. Leif meinte, dass er es komisch finde, wie wenig da der Fokus drauf sei. Das war der Auslöser, um bei der Rhythmik tiefer einzusteigen.

Was ist die Idee bei Percussion?

Im Prinzip beruht die Art zu spielen allein auf den Stücken. Wir haben an dem Donnerstag, als wir im King Georg gespielt haben, 11 oder 12 Stücke gespielt. Das meint man vielleicht gar nicht, aber wir spielen vornehmlich Stücke, auch wenn die frei klingen. Wir haben extrem viel Material. Es gibt improvisierte Passagen, aber der Großteil ist komponiert.

Das überrascht tatsächlich. Weil ihr drei in eurer Spielweise sehr frei wirkt…

Weil wir es auswendig gelernt haben. Das ist ein großer Punkt. Das Material zu lernen hat ewig gedauert, weil es so umfangreich ist. Das ist mit Abstand die Band, mit der ich am meisten geprobt habe. Wenn wir einen Gig spielen – abgesehen jetzt von Touren -, dann müssen wir uns vor jedem Konzert wieder treffen.

Das ist für mich der Kern dieses Projekts: Die Musik ist natürlich sehr kompliziert, aber die Komplexität ist kein Selbstzweck, sondern nur Vehikel für eine arbeitende Band. Ich wollte einen Grund haben, um viel zu proben.

Ich denke immer: Die Musik ist so weird und schwierig, dass man sich fühlt wie bei der ersten Garagenband, wenn man versucht Pop-Songs zu covern, obwohl man nicht wusste, wie das Keyboard angeht. Und dann schafft man sich das drauf. Und genau dieser Vibe ist für mich Percussion.

Das bedeutet aber auch viel reinstecken …

Ja, genau. Es gibt manchmal so Hochnäsigkeiten. Da sagt man eine Komposition sei »kacke«, wenn man nach einer Probe keine Lust hat, ein Stück zu spielen. Ich denke, dass man bei den Privilegien, die wir hier genießen, dann muss da auch etwas mehr hinter stecken. Ich kann Musik machen nicht mehr angehen nach dem Motto: »Ich kann eh alles spielen und etwas, was mir nicht gefällt, lasse ich halt.« Percussion ist das Gegenteil: Die Kompositionen müssen erarbeitet werden.

Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.

Ich stehe gar nicht mehr auf dieses »Man kommt wohin und dann spielt man was weg«. Ich komme da ja her, aber das ergibt für mich und die Band keinen Sinn mehr. Ich habe mich immer weniger damit gut gefühlt, in einem Land wie Deutschland zu leben und für mich ist alles easy, ich habe keine existenziellen Sorgen, und mich dann hinzusetzen und zu zocken. Das ist doch nicht nachhaltig, wo soll das hinführen.

Das ist sehr anti-genialistisch und anti-romantisch.

Ja, das ist doch gut. Ich bin total froh, dass die Bandmitglieder bei Percussion, aber auch die Musiker*innen in den anderen Konstellationen, in denen ich spiele und arbeite, das genauso sehen. Da wird wahnsinnig viel geprobt und gesprochen, reflektiert und gezweifelt.

Du bist Lehrbeauftragter in Wuppertal an der Bergischen Hochschule … Was bringst du deinen Student*innen bei?

Ich kann den Student*innen sowieso nicht viel »beibringen«. Auch wenn mein Lehrauftrag »Jazz-Piano« heißt, lehre ich im Studiengang fürs Lehramt. Ich unterrichte also keine angehenden Berufsmusiker*innen, sondern jene, die später an den Schulen selbst unterrichten wollen. In den wenigsten Fällen geht es um Jazz-Klavier spielen. Es geht eher um konkrete Sachen: Wie kann ich einen Song arrangieren? Wie begleite ich Schüler*innen, wenn die auch mal etwas anderes probieren wollen als es der Lehrplan vorgibt? Es geht mir um das Vermitteln einer grundsätzlichen Flexibilität. Ich sehe mich eher als jemand, der Hilfestellungen gibt.

Nimmst du denn etwas mit für deine eigene Musik und Kompositionen?

Bisher nicht. Das liegt daran, dass ich schon sehr lange an meiner Musik arbeite und diese weit weg davon ist, was die Student*innen jetzt selbst interessiert. Mir nützt aber dennoch, dass ich schon so viel über Musik und meine Musik – was immer das im Detail heißen soll – nachgedacht habe. Was schon vorkommt: Ich höre Songs, die ich nicht kannte, aber cool finde. Das nehme ich mit. Und ich sehe und höre, was die noch jüngeren Menschen interessiert, mit welchen Problemen sind, die im Fach und generell konfrontiert … das sind zukünftige Lehrer*innen und ich bekomme einen Einblick, wie der Studiengang konzipiert ist und was demnächst gelehrt werden soll. Das versuche ich mitzunehmen …

Interview: Lars Fleischmann.

Judy Carmichael ist eine der führenden Interpret*innen des klassischen Swing- und Stride-Pianos und die beliebte Moderatorin der Jazz Inspired Radioshow auf NPR. Im Januar spielt sie im King Georg. Ein Gespräch mit Doug Doyle von WBGO.

In ihrer Show auf NPR führt Judy Carmichael Interviews mit Künstlern und jazzaffinen Persönlichkeiten in ihrem ganz eigenen Stil. Die wunderbare Pianistin hat den ganzen Spaß und die Begeisterung beider Karrieren in einem neuen Buch festgehalten: »Great Inspirations«. Carmichael hat kürzlich mit dem WBGO-Nachrichtenleiter Doug Doyle ein Gespräch geführt. Hier einige Auszüge aus dem (hier stark gekürzten) Interview in einer deutschen (nicht autorisierten) Übersetzung.

Doug: Ich denke, das Lachen ist einer der wichtigsten Schlüssel für ein gutes Interview. Und Du hast offensichtlich Spaß an diesen wunderbaren Gesprächen, die Du mit Stars aus allen Bereichen des Lebens geführt haben.

Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht lachen. Mir tun die Leute leid, die keinen Sinn für Humor haben. Wir sprechen in meiner Sendung über Kreativität und Inspiration, und die Leute werden sehr emotional, auf beide Arten – lachend und weinend. Es tut mir weh für Leute, die keinen Zugang dazu haben.

Beim Spielen des Ragtime-Pianos in der Coke Corner in Disneyland hast Du gelernt, wie die Menschen auf Musik aus allen Altersgruppen reagieren. Kannst du uns ein wenig über deine ersten Erfahrungen in Disneyland erzählen?

Ich habe normalerweise fünf Tage in der Woche gespielt, sieben Stunden am Tag. Das ist eine Menge Solo-Piano. Man braucht viel Zeit, um nicht nur seine Musik zu entwickeln, sondern auch, um nach innen zu schauen. Hank Jones und ich haben immer darüber gelacht, dass man sich alles erarbeitet hat, weil man da sitzt und spielt, und nach einer Weile kann man sein eigenes Spiel nicht mehr ertragen. Man hat einfach alles getan, was man tun kann. ………….Ich habe so viele Leute getroffen und viel gelernt. Ich habe viele Musiker getroffen. Das war eine großartige Erfahrung für mich. Ich war so glücklich, dass ich diesen Job fünf Jahre lang hatte.

Das erinnerte mich an den Pianisten Billy Joel, der in Ihrem Buch einer der Interviewpartner ist. »Was machst du hier?« Du Weißt schon: »Hey Mann, tu Brot in mein Glas.«

Die Leute haben die gleiche Reaktion. »Warum bist du nicht in New York City?« Die Leute sagen die erstaunlichsten Dinge. »Du bist großartig. Was machst du denn hier? Du solltest in New York sein.« Da war diese Direktheit, die ich liebte.

Du hast Jazz Inspired 1998 gegründet, ohne die Unterstützung eines Radiosenders, ohne die Unterstützung eines Netzwerks, bevor Podcasts der ultimative Hype waren. Das muss schwierig gewesen sein. Erzähl uns von dieser Reise.

Es war sehr schwierig. Es war ein bisschen verrückt. Leonard Maltin hat mir erzählt, dass er mich jemandem vorgestellt hat, und der sagte, Judy hätte einen Podcast gehabt, bevor es Podcasts gab. Ob Du es glaubst oder nicht, die erste Person, die mir sagte, dass ich meine eigene Show haben sollte, war der Produzent von Marian McPartland. Ich habe am Anfang meiner Karriere in Marians Sendung [Piano Jazz] mitgewirkt, und als wir fertig waren, kam sie aus der Kabine und sagte zu mir: »Du solltest deine eigene Sendung haben, du bist ein Naturtalent.« Dieser Gedanke hat mich über die Jahre nicht mehr losgelassen. So viele Leute kommen nach einem Konzert zu mir und sagen: »Ich liebe Jazz«. Oder: »Ich hasse Jazz, aber ich liebe dich.« Jazz ist sehr breit gefächert. Viele Leute hören eine Sache und mögen sie nicht. Also sind sie fertig mit Jazz. Ich wusste, dass viele meiner Fans aus anderen Bereichen der Kunst kamen. Ich dachte, wenn ich sie dazu bringen könnte, wie bei Billy Joel darüber zu sprechen, warum sie Jazz lieben, dann würde hoffentlich jemand das hören und denken: »Billy Joel mag Jazz, vielleicht sollte ich ihm eine Chance geben.«

Aber es war verrückt, es tatsächlich auf die Beine zu stellen. Ich hatte diese Idee und begann mit 13 berühmten Leuten, die ich kannte und die meine Musik mochten, und ich fragte sie, ob sie das machen würden. Sie taten es, und ich nahm diese Sachen auf und ging zur Konferenz des öffentlichen Rundfunks. Ich war noch nie auf einer Konferenz gewesen. Ich hatte noch nie so etwas gemacht. Ich habe mir selbst beigebracht, wie man das macht. Ich hörte mir einen Beitrag an, den NPR’s Morning Edition über mich gemacht hatte. Ich habe es mir immer wieder angehört und mir beigebracht, wie man die Musik einbaut. Ich dachte: »Das ist interessant, die machen das so.« Ich habe eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen und das Geld besorgt. Damals musste man für den Satelliten-Uplink bezahlen, und das waren 10.000 Dollar pro Jahr. Ich bekam einen Rabatt, weil ich ein unabhängiger Sender war. Ich habe CDs gepresst und an die Sender verschickt. Es war so ähnlich wie bei Judy Garland und Mickey Rooney. »Ich habe eine Show! Sind Sie interessiert?« Ich nehme es auf die leichte Schulter, aber es war sehr schwierig. Ich musste das ganze Geld aufbringen, denn es ging um eine beträchtliche Summe. Am Anfang stellte ich jemanden ein, der bei NPR gearbeitet hatte, damit ich im Studio sitzen und sehen konnte, was er machte. Im Laufe der Jahre habe ich es dann auf meine eigene Art und Weise produziert, denn wie Du schon sagtest, interessierte ich mich mehr für das menschliche Befinden, und Jazz ist meine Ausrede, um ins Gespräch zu kommen….. Wir sprechen wirklich über die Menschheit.

Es hört sich an, als müsstest Du fast wieder in Disneyland auftreten, um genug Geld für die Produktion des Podcasts zu verdienen.

Ganz genau. Ich habe eine Non-Profit-Organisation gegründet. Ich habe das Geld gesammelt und tue das immer noch. So finanziere ich es immer noch…..

Wir werden noch über ein paar weitere Personen sprechen, die Sie in diesem Buch interviewt haben, denn die Liste ist unglaublich lang. Von Musikern wie Tony Bennett, Willie Nelson, Billy Joel, McPartland und Jon Batiste bis zu Schauspielern wie Glenn Close, Robert Redford, Jeff Goldblum und Blythe Danner.

Ich habe diese Leute einfach kennengelernt. Eines der anderen großen Geschenke von Disneyland für diejenigen von uns, die in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, dort gearbeitet haben, war, dass es eine ganze Reihe großartiger Musiker gibt, die große Karrieren gemacht haben und in verschiedenen Bands gearbeitet haben. Da, wo ich gearbeitet habe, gab es keine, denn ich hatte diese Solostelle. Die großen Bands kamen im Sommer, und so konnten wir unsere Sets spielen und uns dann Basie oder Buddy Rich oder solche Leute anhören. Besonders für mich als Frau waren viele der Clubs in LA gefährlich. Sie befanden sich nicht in guten Gegenden. So konnte ich diese Leute in einer sehr sicheren Umgebung treffen und fünf Abende in der Woche zu ihnen gehen.

Ich lernte Count Basie kennen. Er war wie die Spitze des Berges, mein Held, derjenige, den ich zum ersten Mal hörte und der mich dazu brachte, Stride-Piano zu spielen. Einmal, als wir allein waren, fragte ich ihn: »Was ist das Geheimnis? Was ist das Einzige, was du mir sagen kannst?« Er sagte: »Hör zu.« Ich sagte: »Ja, und was noch?« Er sagte: »Hör einfach zu.« Das war so toll, denn das ist das Wichtigste bei einem Vorstellungsgespräch.

Er hat also Ihrer Karriere in zweierlei Hinsicht geholfen, als Interviewer und als Pianist.

Judy: Genau, und ich habe es geliebt, weil es so typisch für Basie war, denn er war bekannt für seinen sparsamen Stil und dafür, dass jede Note zählte und er nicht viele Noten brauchte. Er war für mich der Pianist.

Du hast das erste Interview aus dem Jahr 1999 mit dem unglaublichen Schauspieler F. Murray Abraham enthalten. Du erwähnst in dem Buch, dass er Dir gerne beim Spielen zusah. Uns wurde immer gesagt, dass wir mit dem Besten beginnen sollen. Du hast also mit F. Murray Abraham begonnen, der ein Jazz-Fan ist. Wenn Du an seine wunderbare Karriere denkst, warum hast Du ihn als ersten Interviewpartner für Dein Buch ausgewählt?

Murray ist ein sehr tiefgründiger Mensch, sehr klug. Ich habe auch eine Vorliebe für Bühnenschauspieler, denn sie sind sehr charakterstark. Es geht ihnen nicht darum, ein Filmstar zu sein. Sie haben einen ganz anderen Fokus. Nicht, dass es keine großartigen Filmstars gäbe, aber er ist so klug, so nachdenklich, so großzügig im Geiste. Wir haben das Interview auf der Bühne geführt, bevor er auftreten sollte, und das ist der Inbegriff von Murrays Einstellung zu allem. Sogar das Zusammentreffen mit ihm war urkomisch, denn er war in dem Restaurant, in dem ich in New York spielte, und ich ging in meiner Pause nach hinten, und er sprang auf und sagte: »Judy Carmichael, ich liebe dich.«

Und er warf seine Arme um mich, und ich stieß ihn zurück. Ich sagte: »Warte, du bist F. Murray Abraham!« Und er sagte, »Oh, du kennst mich?« Es war so ein süßes Treffen. Er hat so viele verschiedene Themen angesprochen und ist ein großartiger Zuhörer. Murray lud mich vor Jahren zu einem Stück ein, »Ein Monat auf dem Lande«, am Broadway. Und er sagte: »Ich möchte, dass du dir dieses Stück ansiehst, nicht wegen mir. Ich habe eine sehr kleine Rolle, aber ich möchte, dass du eine Schauspielerin namens Helen Mirren kennenlernst.« Damals kannte sie niemand in Amerika. Die Leute wussten nicht, wer Helen Mirren war, es sei denn, man hatte Prime Suspect gesehen. Ich hatte noch nie von ihr gehört. Ich sagte: »Oh, ich würde sie gerne treffen, das ist großartig.« Er sagte: »Nun, es geht wirklich darum, dass du sie auf der Bühne siehst, aber du musst zurückkommen und sie treffen.« Du und ich kennen viele narzisstische, egozentrische Künstler, und hier ist ein Schauspieler, der sagt, es geht nicht um mich. Er wollte, dass ich persönlich wegen meiner Kreativität von Helen Mirren inspiriert werde. Das ist eine wirklich schöne Geschichte, wenn man darüber nachdenkt, und deshalb ist er für mich ein ganz besonderer Mensch.

Erzähl uns ein wenig über den Übergang von Jazzmoderatorin zur Jazzmusikerin.

Das ist eine gute Frage, denn ich weiß, wann ich fertig bin. Die Show auf der Bühne, das ist sehr schwierig. Aber ich denke, ich habe das richtige Gehirn dafür. Ich habe dasselbe Gehirn, mit dem ich Klavier spielen kann, und ich habe eine große Hemisphärenunabhängigkeit und all das. Ich kann gleichzeitig tippen, lesen und sprechen. Ich habe also diese Fähigkeit, das zu tun. Aber ich finde immer noch, dass ich spiele, dann mit der Person spreche und dann denke, dass ich das Publikum unterhalte, weil die Person, mit der ich spreche, vielleicht… ein großartiger Musiker ist, aber nicht so unterhaltsam. Jetzt muss ich aufspringen und spielen gehen. Es sind also verschiedene Teile deines Gehirns, über die ich mit Steve Allen gesprochen habe, denn er war ein weiterer Mensch, der so viele verschiedene Dinge tun konnte.

Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Konzentration. Ich denke, dass es die Fähigkeit ist, diesen Übergang zu schaffen. Aber was ich unserem Publikum sagen möchte, und ich denke, das ist wichtig für jeden, der in der Branche als Moderator oder hinter der Bühne arbeitet, wir können das als Künstler tun, aber wir sind hochsensibilisiert, alle unsere Poren sind offen, wenn wir das tun, und ich weiß, dass das jedem Künstler, den ich kenne, schon passiert ist. Mir ist es kürzlich passiert. Wir machten den Soundcheck, und eine Menge Dinge gingen schief. Ich blieb glücklich. Ich hielt meine Musiker zusammen. Sie wurden langsam mürrisch. Ich spiele, meine Hände sind kalt. All das passiert. Aber dann kam die Person, die das Essen bringen sollte, nicht. Und das war der Knackpunkt für mich. Denn ich hatte so viele Dinge zu erledigen, und sie hatten sich nicht um diese winzige Aufgabe gekümmert, nämlich das Essen zu liefern. Jetzt sah ich mir die Musiker an, die hungrig waren. Bei den Großen sieht alles ganz einfach aus, aber darunter passiert eine Menge, und ich denke, dass die Leute, die sie unterstützen, erkennen müssen: Okay, sie arbeiten mit einer Million Meilen pro Stunde, wir müssen uns auch um unsere Jobs kümmern.

Das ist mein kleines Plädoyer für diese Art von Verständnis. Aber ich glaube, das ist es, was wir tun, und wir sind gut darin, diese verschiedenen Dinge in unserem Kopf zu trennen. Es ist interessant, denn ich habe viele Schauspieler in der Sendung gehabt. Sehr oft sind Schauspieler schüchtern und wollen nicht auf die Bühne gehen und eine Kabarettshow oder etwas Ähnliches machen. Einige tun es, aber viele von ihnen sind nicht sehr gut, weil sie denken, dass sie das einfach so machen können. Aber es ist etwas ganz anderes, auf die Bühne zu gehen und vor die Leute zu treten und man selbst zu sein und eine Show zu machen, als eine Figur zu haben, die man verkörpert. Darüber haben viele Schauspieler mit mir gesprochen. Es ist eine interessante Veränderung.

Es wird Dich vielleicht überraschen, was mich an Deinem Buch mehr fasziniert hat als die Interviews selbst, nämlich die Art und Weise, wie Du darlegst, wie alles zustande gekommen ist, denn ich liebe die Geschichte und das Wissen um Deine Verbindungen zu den einzelnen Personen und darum, was Du dachtest, bevor Du das Interview geführt hast. Zum Beispiel Jeff Goldblum: »Wird er zu sehr aus der Reihe tanzen? Wird er sich auf andere Dinge konzentrieren?« Wenn Du damals Robin Williams interviewt hättest, wüsstest Du nie, wohin er ein Interview führen wird. Es ist ein harter Job, solche Leute zu interviewen. Wer hat Dich im Laufe der Jahre am meisten überrascht, und es muss nicht einmal jemand aus dem Buch sein, oder Du sagst: »Das war ein Fehler«?

Ich freue mich so sehr, weil ich dachte, das wäre interessant und anders. Wir sind der Meinung, dass unsere Gespräche einzigartig sind, weil wir diejenigen sind, die die Fragen stellen. Das weiß ich zu schätzen, ebenso wie die Tatsache, dass ich, da ich kein großes Netzwerk hinter mir habe, all diese Leute selbst aufsuchen musste. E.L. Doctorow, der auch ein Freund von mir wurde, war einer meiner ursprünglichen 13. Er sagte zu mir: »Ist dir aufgefallen, dass du nur alte weiße Männer in der Sendung hast?« Denn ich habe 13 alte weiße Männer ausgewählt. Sie waren alle berühmt, sie waren klug, sie waren interessant, wortgewandt. Ich sagte: »Oh mein Gott, alles was ich kenne, sind alte weiße Männer.« Dann traf ich die dumme Entscheidung, mich für junge Leute zu entscheiden. Das war meine Motivation. Hatten sie etwas Interessantes gemacht? War ihre Musik gut? Es gab ein paar, die waren einfach unheimlich langweilig, nicht vorbereitet, nicht interessant. Am Ende habe ich die Interviews nicht verwendet. Das war mir eine Lehre.

Außerdem habe ich ein paar Gefallen für Leute oder Publizisten getan, die begeistert waren. Und die waren nicht gut. Da dachte ich: »Nein, ich habe ein gutes Gespür für die Leute, die ich haben will.« Ich frage Leute, von denen ich annehme, dass sie das Leben aus einem größeren Blickwinkel betrachten, dass es nicht nur darum geht, ihr Produkt zu promoten, weil ich wollte, dass die Show anders ist. Ich habe gesehen, wohin sie in meiner Karriere geführt hat. Als ich anfing, hatte ich das Glück, dass es noch Sendungen über interessante Menschen gab, die eine einzigartige Geschichte hatten, die einen innehalten ließ. Ich weiß, dass es nur darum geht, etwas zu promoten, aber ich dachte: »Nein, ich will Leute dabei haben, die ein interessantes Leben haben und sich dafür begeistern, über das große Ganze und die Inspiration zu sprechen, was sie inspiriert.«

Eine Überraschung war Jeff Goldblum. Ich wusste, dass er charmant sein würde. Ich meine, er ist professionell charmant. Er ist einer der charmantesten Menschen im Leben, aber er war wirklich gut vorbereitet. Er hatte über mich recherchiert. Er kam herein, war extrem bescheiden und sehr dankbar. Seitdem habe ich von ihm gehört. Er bedankte sich für das Gespräch und wollte mit mir zusammenarbeiten. Aber es überrascht mich nicht mehr so sehr. Die sehr berühmten Leute sind das, was ich als Profis der alten Schule bezeichne. Sie sind da, um das Interview großartig zu gestalten. Sie sind präsent, sie sind involviert, sie sind engagiert, und wenn sie noch nichts von mir gehört haben, dann haben sie mich überprüft. Sie sind nicht nur völlig selbstverliebt. Sie fangen an, mir Fragen zu stellen, und ich muss sie unterdrücken, weil es in der Sendung um sie geht. Ich hatte jemanden dabei, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil er ziemlich berühmt ist, und ich musste mich wirklich anstrengen, damit es funktionierte, was mich überraschte, weil ich ihre Kunst wirklich mochte. Ich hatte einige Leute in den frühen Zwanzigern, bei denen ich befürchte, dass sie bereits ausgebrannt sind, und ich kann es sehen. Ich erinnere mich an das Alter, in dem alles begann und ich die ganze Presse bekam. Entertainment Tonight hat einen Beitrag über mich gemacht. Ich bekam eine Menge Aufmerksamkeit. Ich war nervös, aber ich war nie ausgebrannt. Diese Leute sehen aus, als wären sie 45 Jahre alt, hart im Nehmen und weggetreten. Dabei sind sie erst Anfang zwanzig. Das ist etwas, was in letzter Zeit mit einigen Leuten passiert ist, und das macht mir Sorgen.

Ich möchte Dich ein wenig über Billy Joel befragen und dann ganz schnell zu Jon Batiste kommen. Eine weitere schöne Sache an diesem Buch ist, dass es eine so große Zeitspanne abdeckt, die letzten 22 Jahre. Du hast erwähnt, dass Du dich mit Billy Joel angefreundet haben. Er hat es geschafft, sich so lange zu halten, dass junge Leute seine Musik immer noch genießen, und wenn man seine Radiosendung hört, weiß er so viel über alle Arten von Musik, einschließlich Jazz.

Er ist wirklich ein einzigartiger Mensch. Ich glaube, seine Musik hat sich gehalten, weil sie substanziell ist. Es war lustig, denn ich habe ihn vor kurzem hier [auf Long Island] getroffen, weil wir in der Nähe wohnen. Ich sprach darüber, dass ich so oft im Garden spiele, und er machte eine Art bescheidene Bemerkung. Ich sagte: „Hör auf.“ Er sagte: „Okay, es ist ein guter Gig.“ Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der so oft im Garden spielen könnte. Seine Musik hat Substanz, und deshalb ist sie auch weiterhin attraktiv. Sie spricht die Leute an, die sie erfunden haben. Sie spricht junge Leute an. Er ist ein Naturtalent auf der Bühne. Er ist so intelligent und kümmert sich wirklich. Er ist eine Art Ikone, die durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist. Ihm liegt die Musik immer noch am Herzen. Er liebt die Musik. Das klingt einleuchtend, aber es kommt auf Basie und das Zuhören zurück. Viele Leute hören sich ihre Musik nicht mehr an. Es ist leicht, aufgeregt zu sein, wenn man jung ist, aber Billy ist immer noch begeistert und fragt immer noch, was ich mache.

Wie wäre es mit einer Minute über Jon Batiste. Jeder kannte sein Talent. Aber er war zunächst nur ein Nebendarsteller in einer Fernsehshow, und dann explodierte er in der Szene. Er ist einer der Interviewpartner in diesem Buch. Was willst Du über Jon Batiste sagen?

Das Gleiche. Er ist natürlich jünger, aber er ist so aufgeregt. Er ist genau das, was er zu sein scheint. Das war eine Überraschung, muss ich sagen. Ich meine, ich wusste, dass er großartig sein würde. Ich wusste, dass er engagiert sein würde, all das, aber er stürmte in den Raum und war einfach pünktlich. Und noch etwas, die berühmten Leute waren immer pünktlich. Er strotzte nur so vor Aufregung und Musikalität. Ich spielte ihm ein paar Takte vor. Ich sagte: „So und so hat gesagt, ich soll ein paar Takte spielen.“ Und er wurde wahnsinnig. Er rannte rüber. Er war so aufgeregt. Und dann sagte ich: „Wir müssen das Interview machen.“ Ich musste ihn beruhigen. Dann ist er aufgesprungen und wieder zum Klavier gerannt und wollte mir alle Sachen zeigen. Er ist begeistert von der Musik. Er hat einen tollen Hintergrund. Er ist nicht einfach jemand, der berühmt geworden ist und nichts hat, um es zu untermauern. Er hat so viel Rückhalt. Das psychologische, musikalische und emotionale Gerüst von jemandem wie Billy Joel oder Jon Batiste ist extrem stark, weil es Stück für Stück aufgebaut wurde, auch wenn es so aussieht, als wären sie direkt aufgestiegen. Sie haben eine solide Basis, die sie am Laufen hält. Das ist wirklich wichtig. Ich liebe ihn.

Was ist mit Robert Redford? …..Gibt es jemanden, von dem Du beeindruckt oder eingeschüchtert warst?

Das war Robert Redford, weil er schon mein ganzes Leben lang eine große Figur ist. Mein Bruder sieht Robert Redford sehr ähnlich. Noch bevor ich wusste, wer Robert Redford war, sagten die Leute: »Oh, dein Bruder sieht aus wie Robert Redford.« Es war nicht so, dass ich mich zu ihm hingezogen fühlte, wie so viele Leute meiner Generation. Ich mochte Redford, weil er in seinen Filmen immer einen Standpunkt vertrat, um die Welt zu verbessern. Er war immer ein Umweltschützer. Er kümmert sich um dieselben Dinge, die mir am Herzen liegen. Als er 40 war, als er als gutaussehender Hauptdarsteller noch viele weitere Filme hätte machen können, führte er Regie bei Ordinary People. Er kaufte Sundance. Die Leute erinnern sich gar nicht mehr daran, was er für den unabhängigen Film getan hat.

Als ich dort ankam, engagierte er mich, um im Rahmen des Sundance-Festivals zu spielen, und ich flippte einen Moment lang ein wenig aus. Es war auf dem Sundance-Festival in Park City, und es war so schön, ein Shangri-La. Ich rief tatsächlich eine Freundin an und sagte: »Ich flippe gerade ein bisschen aus.« Sie fragte: »Warum?« Ich sagte: »Er hat einfach so viel getan und so viel Gutes in die Welt gebracht… ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug getan habe.« Und sie sagte: »Er ist älter als du, du hast noch Zeit.« Das brachte mich zum Lachen und holte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Dann haben wir uns wirklich gut verstanden, und es stellte sich heraus, dass wir all die Dinge, von denen ich dachte, dass wir sie gemeinsam hätten, auch wirklich taten.

Wir wurden Freunde. Er hat mich für eine Reihe anderer Dinge angeheuert, und er ist einfach ein hervorragender Mensch. Ich bewundere Menschen, die Gutes in die Welt setzen, und jemanden wie Robert Redford, der so gut aussieht und von der Hollywood-Infrastruktur umgeben ist, die besagt: Sei egozentrisch, sei narzisstisch, kümmere dich um niemanden außer dir selbst. Er hat es irgendwie geschafft, sich trotzdem um alle anderen zu kümmern und so viel Gutes zu leisten. Er ist einfach ein Mensch von hohem Niveau, und einer meiner absoluten Favoriten in der ganzen Zeit, in der ich die Show mache.