Letztes Jahr wäre Amy Winehouse 40 Jahre alt geworden. Das Biopic »Back to Black« (Kinostart: 11. April) ist ein netter Versuch, ihr kurzes Leben anhand ihrer Songs zu erzählen.

Es ist nicht einfach, das Leben von Amy Winehouse zu verfilmen, gerade weil es so kurz war. Viele Fallstricke liegen auf dem Weg zu einem Biopic, das der britischen Sängerin gerecht werden würde, die nach steiler und doch steiniger Karriere als Folge einer Alkoholvergiftung 2011 für immer dem Klub 27 beigetreten ist. Neben anderen im Alter von 27 Jahren verstorbenen Popstars wie Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain wird Amy Winehouse bekanntlich zu diesem erlauchten Kreis von zweifelhaftem Ruf gezählt. Auch Blues-Legende Robert Johnson und Jazz-Trompeter Richard Turner wurden in ihm aufgenommen, und es soll Britney-Spears-Fans gegen, die in der Nacht vor deren 28. Geburtstag extraviele Gebete gen Himmel schickten, damit die ebenfalls von Exzessen und Erschöpfungszuständen gebeutelte Britney nicht in letzter Sekunde ihr Ticket für den ominösen Klub lösen würde. Die Schwierigkeit, Amy Winehouse in einem Kinofilm ohne dokumentarischen Anspruch gerecht zu werden (also anders als Asif Kapadias Filmporträt »Amy«, dessen Titel allein eine gewisse Intimität vermuten lässt, die nie eingelöst wird), besteht darin, die Fülle an Details, aus der sich ihre Live-Fast-Die-Young-Biografie zusammensetzt, und damit das breite Spektrum an Gründen für ihr frühes Ableben, in die überschaubare erzählte Zeit ihrer wenigen Lebensjahre hineinzupacken – und das auch noch in der knapp bemessenen Erzählzeit eines Unterhaltungsfilms.

Wenig Luft zum Atmen

Regisseurin Sam Taylor-Johnson beansprucht die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums für beinahe genau zwei Stunden – und auch bereits in ihrer Wahl des Filmtitels, »Back To Black«, steckt ein Fingerzeig auf die geradezu körperliche Nähe, die sie – ähnlich wie Kapadia, aber wesentlich ehrlicher – zur real existierenden Heldin ihres Spielfilms sucht. Schließlich handelt es sich um das Zitat eines sehr persönlichen Songs von Amy Winehouse, in dem sie nicht irgendeinen Schwank aus ihrem Alltag erzählt, sondern eine depressive Phase rekapituliert, in der ihre von Drogen verseuchte On-Off-Beziehung zum Gatten Blake Fielder-Civil mal wieder aus dem Ruder läuft. Zudem entschied sich Taylor-Johnson für ein Höchstmaß an behaupteter Authentizität, indem sie Hauptdarstellerin Marisa Abela noch weniger Luft zum Atmen ließ bei der Interpretation der Hauptrolle, als man etwa Rami Malek für seine Verkörperung Freddie Mercurys in »Bohemian Rhapsody« zugestanden hatte. Zwar gewann Malek damals den Oscar für den besten männlichen Hauptdarsteller, musste sich diese Auszeichnung aber mindestens teilen mit dem inoffiziellen Gewinner des Oscars für den beliebtesten Geist eines Popstars in einem Biopic: Freddie Mercury.

Marisa Abela nutzt das bisschen Luft, das man ihr unter Amy-Look und Amy-Habitus noch gab, für die Reproduktion von Amy Winehouse’ Stimme. Tja, finde den Fehler. Natürlich lässt die sich nicht nachahmen, aber die Story des Films entfaltet sich nun mal anhand von Winehouse-Songtexten – da muss (oder darf) die junge Schauspielerin durch. Das macht sie gut, auch wenn einem gerade durch diesen Drehbuch-Kniff und die damit zusammenhängenden Marisa Abela/Amy Winehouse-Gesangsperformances klar wird, dass Amy Winehouse‘ Mentalität, alles persönlich zu nehmen, die in diesen Songs zum Ausdruck kommt, heute vielmehr Teil ihres Images als ihrer wie auch immer gearteten wahren Persönlichkeit ist. Nun, die geht uns ja auch gar nichts an. Wenn die noch lebende Amy Winehouse eine Kippfigur auf der Schwelle zwischen Star der alten Schule (dem Alltag enthoben) und Celebrity der heutigen Zeit (dem Alltag verpflichtet) war, unentschieden, auf welche Seite sie sich schlagen soll, so wie sie in der besten Szene des Films im Bühnengraben vor ihren Fans beziehungsweise am Abgrund ihrer Karriere balanciert, dann können wir froh sein, dass uns Taylor-Johnson nicht zu tief in den Moloch ihrer Privatsphäre hineinzieht. Dieser Film sagt: Amy Winehouse bleibt für immer ein Star. Basta.

Die lyrische Amy

Der Verzicht auf ihre »echten« Dämonen führt natürlich zu einem geringeren Maß an Intensität, denn ohne die hätte die »echte« Amy Winehouse ihre Songs niemals schreiben und singen können. Die Einblicke in private Momente sind in »Back to Black« eher von oberflächlicher Art – gemeint ist etwa die fürs Publikum durchaus unterhaltsame Kennenlern-Sequenz von Blake und Amy. Alles scheint so, wie Fans und andere Phantasten sie sich ausmalen würden, oder wie Amy selbst es in ihren Songs durch ein lyrisches Ich (bitte nicht vergessen) für uns aufbereitet hat. Einzige Ausnahme ist womöglich die kurze Sequenz, in der Amy Winehouse‘ jüdische Familie singt, bevor sie aus diesem jüdischen Background schlüpft wie aus einem zu engen Kleid, indem sie mit ihrer Stimme den Chor der anderen zum Schweigen bringt, sodass zwar ihre Großmutter Cynthia als Role Model und ihr Vater als Mentor/Manager wichtig bleiben, ihre Jewishness aber auch im Folgenden keine Rolle mehr spielt.

Die reale Amy Winheouse und ihr lyrisches Ich mögen einander ähnlich gewesen sein wie eineiige Zwillinge – das macht sie noch nicht zu einer einzigen Person. Genauso wenig wie eine sich ihr in fast allen äußerlichen sowie am Markt veräußerten Merkmalen annähernde Darstellerin nicht doch eine riesige Lücke hinterließe zwischen sich und dem Vorbild. Diese Lücke dürfen wir selbst mit unserer Vorstellung füllen, wer Amy Winehouse gewesen sein mag. Klar, ihre Lieder sind nicht von ihrem coolen Selbstbewusstsein zu trennen, dass sie etwa dem ersten Manager oder den Plattenfirmen-Macho-Bossen gegenüber an den Tag legt – so macht sie im Film gleich klar, dass sie sich eher in einer Reihe mit Sarah Lois Vaughan als mit den Spice Girls sieht. Auch sind ihre Songs nicht zu trennen von der Geschichte ihrer tragischen Partnerwahl und des Drogenkonsums, der sie an die Schwelle des Klub 27 brachte, lange bevor sie tatsächlich durch dessen Tür fiel. Aber ihre Songs bleiben lange Momente, die die Zuhörenden von dem zu trennen in der Lage sind, was sie selbst im Alltag zu bewältigen haben und die gleichzeitig nicht behaupten, dass der Alltag unwichtig wäre. Sam Taylor-Johnsons Biopic ist letztlich weniger eine Hommage an Amy Winehouse als eine Erinnerung daran, dass solche großartigen Momente durch Popmusik möglich sind. Wirklich erleben kann man sie in »Back to Black« allerdings nicht. Dafür ist der Film ein bisschen zu nett.

Text: Wolfgang Frömberg, Foto: Studiocanal/ Dean Rogers

Er brachte den Jazz nach Europa. Am 1. Januar 2024 wäre der 2021 verstorbene Ack van Rooyen 94 Jahre alt geworden.

Der Niederländer hat gemeinsam mit seinem Bruder Jerry großen Anteil daran, den Jazz nach Europa gebracht zu haben. Nach Stationen in NY als Student und dem ersten kontakt mit dem Bebop, seinem Studium in Den Haag und seinem Karrierebeginn in Paris war er 1960 Mitbegründer der Bigband des Senders Freies Berlin, wechselte 1966 nach Stuttgart zur SWR Bigband, der Bert Kaempfert Big Band, den Skymasters – bereits 1975 war er Gründungsmitglied des United Jazz and Rock Ensembles und Peter Herbolzheimers Rhythm Combination and Brass.

Sein Spiel auf Trompete und Flügelhorn war – und ist – legendär. Häufig hat er auch in Köln gespielt. Im King Georg hatten wir das Glück, ihn am 08. Januar 2020 hören zu dürfen, kurz nach dem Start unseres Konzertprogramms – und ebenso kurz vor der pandemiebedingten Schließung! Leider hatten wir damals noch keine Idee zu streamen…… Ich werde diesen Abend nicht vergessen, nicht zuletzt wegen der Stunde mit ihm an der Bar nach dem Konzert – zugewandt, überaus freundlich, entspannt, gleichzeitig ernsthaft und klug, selbst beim Bier…

Also deshalb ein anderes Konzert aus dem Bimhuis anlässlich seines 90. Geburtstages, das aber seine Intensität, seine Lyrik, seine Energie auch im hohen Alter deutlich werden lässt (mit Fay Claassen (voc), Paul Heller (sax), Bart van Lier (trb), Peter Tiehuis (g), Juraj Stanik (p), Ruud Ouwehand (b) und Hans Dekker (dr))

Und hier noch ein Interview:

Ein großartiger Künstler und beeindruckender Mensch, der am 18. November 2021 verstarb.

Text: Jochen Axer

Die Avantgarde-Szene lag ihm schon zu Füßen: Wayne Horvitz wäre gern ein Jazzer, ist aber als nur als Freigeist er selbst. Am 24.9. spielt er live im King Georg.

Wayne Horvitz ist kein Mensch, der sich schnell Labels anheften lässt. Manchmal zeichnet ihn eine gerade zu idiosynkratische Überempfindlichkeit gegenüber Genrebezeichnungen aus – zumindest wenn es um ihn selbst geht: »Ich bin kein Jazzer. Das wäre ich gerne, aber ich kann nicht gut vom Blatt spielen. Ich wäre gerne ein guter Bebopper, das bin ich aber nicht. So hart ich es auch versuche: Ich bin keinem ›style‹ zugeordnet«, erklärte er vor ein paar Jahren im Interview mit der amerikanischen Jazztimes.

Diese »Stylelosigkeit« ist aber nicht mit »Stillosigkeit« zu verwechseln. Ganz im Gegenteil: mit etwas Glück und Können kann man Wayne Horvitz-Stücke erkennen, wenn sie einem blind vorgespielt werden. Den 1955 in New York City geborenen Horvitz begleiten nämlich bei aller Ablehnung von Etiketten doch einige Konstanten. Geht es um seine Solo- oder Mainman-Aktivitäten erkennt man stets eine Nähe zur Neuen Musik, zur Zwölftonmusik, aber auch zu (post-)strukturalistischen und (post-)seriellen Ansätzen in der Musik des 20. Jahrhunderts. Immer wieder wagt Horvitz den Sprung über die Genregrenzen, wendet sich mit Eugene Chadbourne freien Improvisationen zu oder wandelt auf den Spuren seines großen Vorbilds Cecil Taylor: »Als ich 16 war, veränderte mich die erste Cecil Taylor-Platte, die ich in die Hand bekommen habe, mein Leben. Danach versuchte ich lange wie er zu spielen, bis ich begriff, was das Besondere an Taylor war: Er spielte eben nicht wie jemand anders, sondern nur wie er selbst. Das wollte ich fortan genauso halten.«

Diese eigene Spielweise hat Horvitz seit den späten 1970er Jahren in etlichen Variationen eingebracht: Bekannt ist vor allen Dingen sein Engagement in John Zorns Naked City. Der Keyboarder und Pianist war damals in etlichen Konstellationen um die New Yorker Avantgarde-Szene der Knitting Factory aktiv. Nach diesen ersten großen Schritten in der Szene – zu denen auch seine Projekte The President und das Previte Trio gehören – folgte sein Umzug an die amerikanische Westküste. In Seattle gründete er dann das Quartett Pigpen, wo er weniger Hardcore-orientiert zur Sache ging.

Pigpen war eher eine Fortsetzung des Horvitz-Projektes The President, einer Formation mit wechselnden Besetzungen. Schon mit The President kümmerte er sich nicht um stilistische Grenzziehungen, sondern verband minimalistische Strukturelemente mit FreeJazz-Momenten und Noise- und Trash-Effekten.

Die Avantgarde-Szene lag ihm regelrecht zu Füßen, immer wieder tauchte Horvitz auch als Produzent (Bill Frisell und Eddie Palmieri) auf – oder eben als gefragter Sideman an der Seite der großen Stimmen des Modern Creatives, des Free-Jazz, des Avant-Jazz: Bill Frisell, Elliott Sharp, Fred Frith, oder Carla Bley. Doch auch dies grenzte den notorischen Freigeist ein. Außerdem interessierte ihn auch keine Versprechen von novelty oder Genietum. So stellte er bereits 1994 klar: »Meine Musik ist keine große Innovation, kein konzeptioneller Sprung oder eine Revolution, sie ist vielmehr eine schöne Harmonie, ein unwiderstehlicher Rhythmus oder eine Melodie, die das Herz verändern kann.« Und: »Was ich erreichen möchte, ist das Gleiche, wonach ich in anderer Musik suche: diesen Sound nochmals zu hören, zu versuchen herauszufinden, was seinen Reiz ausmacht und nahe genug heranzukommen, um zu erkennen, dass der Rest im Verborgenen bleibt«, beschrieb er damals im Gespräch mit der TAZ seinen musikalischen Anspruch.

Daraufhin widmet er sich musikalischen Herausforderungen, wurde zum Archäologen, der zum Beispiel mit seiner Partnerin Robin Holcomb – ihres Zeichens selbst herausragende Vokalistin – die sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschaftslieder von Joe Hill vertonte. Im Jahr 2004 vertont er das Leben von Joe Hill: häufig befreit von seinen Country-Folk-Wurzeln, dafür komplex und bisweilen dissonant, direkt, dann wieder ironisch oder sentimental. Und eröffnete damit einer ganzen Szene Zugang zu den Trieben der IWW, der Industrial Workers of the World, kurz: Wobblies!

Aber auch als Sozialist bezeichnet sich Horvitz nicht, alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. In den letzten Jahren wendet sich er als Komponist immer häufiger solchen erzählerischen Werken zu;oder erzählt seine Geschichte einfach nochmal und neu: 2021 und `23 erschienen die ersten beiden Teile der »Wayne Horvitz – Live Forever«-Reihe.

Text: Lars Fleischmann, Foto: Tom Chargin

Am 7. September wird Sonny Rollins 93 Jahre alt. Am 14. September feiern wir seinen Geburtstag und sein Lebenswerk im King Georg mit einem Tribute-Abend.

Von der bedeutenden Riege der Jazzmusiker, die in den 1940ern und 50ern den Jazz von der Unterhaltungsmusik zur Kunstmusik revolutionierten; die den Be-Bop, den Cool Jazz, den Hard Bop, den Spiritual und alles, was da noch kommen sollte miterlebt haben; die mit gewissem Stolz von sich behaupten dürfen mit wirklich jeder ikonischen Persönlichkeit des Jazz zusammen gespielt zu haben, gibt es eigentlich nur noch Sonny Rollins, der all dies und noch so viel mehr persönlich erzählen kann.

Klar, es gibt noch so grandiose und wichtige Gestalten wie Marshall Allen, dieser hat indes primär mit Sun Ra, und nach dessen Ableben, mit dem gleichnamigen »Arkestra« musiziert. Rollins hingegen blies für alle »in sein Rohr« – und vor allem für sich selbst.

Davon, von dieser Karriere, hat der 1930 in Harlem geborene Theodor nur träumen dürfen, als er mit sieben erstmalig ein Saxofon geschenkt bekam. Wir befinden uns mitten in der großen Depression und gerade Harlem, als großes Auffangbecken der Great Migration – der Wanderung der freien Afroamerikaner*innen von den Südstaaten in den Norden der USA – ist von der finanziellen und wirtschaftlichen Not betroffen. Ganz Harlem? Nunja, ein großer Teil des New Yorker Bezirks; gleichsam ist die Nordspitze Manhattans für ihre Ausgehmeilen bekannt: Cotton Club, Savoy, Lenox Lounge – die großen Clubs der Geschichte. Klein Theodor mittemang und immer mit etwas Schuhcreme im Gesicht, was wohl einen Schnurrbart darstellen sollte.

Ganz versessen auf den Jazz umgarnt er seine alleinerziehende Mutter so lange, bis diese ein recht altes Saxofon irgendwo herbekommt; manch eine Legende spricht auch von einem einflussreichen Onkel, der wohl Saxofonist war. Womöglich auch nur ein Übersetzungsfehler, denn Rollins spricht seit jeher von »this one uncle« … naja, man darf beim nächsten Whisky an der Bar wohl drüber streiten.

Bei einer solchen Diskussion im illustren Kreis sollte man dann auch 2023 noch darauf bestehen, dass der DJ mal wieder Sonny Rollins auflegt, damit man sich während der mühelos geführten Diskussion nochmal vor Augen führen kann, warum Rollins, als Tenorsaxofonist Geschichte schreiben sollte. Klar, Charlie Parker ist die Ikone des BeBop, doch Rollins machte den Tenor zum Star. Zusammen mit Coltrane selbstverständlich, setzte Rollins die bereits durch Lester Young und Coleman Hawkins losgetretene Tenorisierung durch. Das große Denkmal für sein Instrument sollte er gleich selbst liefern:

»Tenor Madness« aus dem Jahr 1956 sollte derweil die einzige gemeinsame Aufnahme von Rollins und Coltrane, den beiden Titanen des Tenors, bleiben. Die Wege hatten sich nicht erst `56, sondern bereites früher gekreuzt. Schon 1951 hatte Rollins mit Miles Davis und Charlie Parker spielen dürfen – ein Jahr vorher war er noch wegen eines Überfalls für zehn Monate hinter Gittern gewesen. Gleichzeitig war er heroinabhängig, doch sein Talent rettete ihm damals den Sprichwörtlichen. »Entweder man hat es oder eben nicht. Musik kann man lernen, dann denkt man. Aber Spielen kann man nicht lernen – entweder spielt man oder man denkt«, kommentierte er einst eine Frage, wie er dope on heroine noch Saxofon spielen konnte. Gerade Davis schätzte ihn für seine Spielweise, die irgendwie verwegen und doch so griffig war; druff waren eh die meisten, was also kein Karrierehemmnis darstellen musste. Doch als er 1953 ein weiteres Mal in den Knast kam, weil sein Heroinkonsum gegen die Kautionsauflagen verstieß, drohte seine prekäre Gesamtsituation doch zum Problem zu werden. Justemang sollte dieser Schuß vor den Bug mit seinem Durchbruchsjahr zusammenfallen: Mit Sidemanship bei Davis, bei Charlie Parker und Thelonious Monk errang er beim Publikum die nötige Beliebtheit. Ein Jahr später feierte er mit gleich drei wunderbaren Kompositionen den ersten großen Erfolg. Eine davon ist »Doxy«.

Warum sich Sonny Rollins Anfang 1955 dennoch dafür entscheidet in die Klinik zu gehen und seine Heroinabhängigkeit anzugehen, ist bis heute nicht vollends geklärt. Er selbst drückte noch 42 Jahre später sein Erstaunen in einem Interview aus: »Ich dachte, ich verliere meine Fähigkeit dieses Instrument zu beherrschen. Ich war eigentlich davon überzeugt – und begann dennoch mit dem Methadon.« Seine Gesundheit und seiner Karriere hat dieser folgenreiche Schritt nicht geschadet.

Sein Stil wurde indes sein Markenzeichen: Mitte der 1950er war Rollins der wichtigste Saxofonist; das ging soweit, dass das Publikum seiner Enttäuschung freien Lauf ließ, wenn Miles Davis ohne Rollins auftrat und stattdessen Coltrane am Tenor anbot. Das mag heute sehr überraschen, war aber status quo. Seine eckigen, manchmal sogar ironisch wirkenden Lines machten etwas her, der Hit waren aber seine Improvisationen, die sich nicht lange mit dem alten Modell des Harmoniegerüsts aufhielten, sondern die Kernmotive der Stücke aufnahmen und über diese improvisierten, fast schon fabulierten. Wenn er wollte, dann konnte er über mehrere Minuten und länger immer weiter spielen. Er selbst nannte das strolling, also Bummeln.

So war der nächste Schritt fast schon folgerichtig: 1957 löste er sich vom klassischen Quartett und suspendierte das Piano als Chord-Instrument. Bass, Drums und Saxofon – heute normal, damals nichts anderes als eine weitere Revolution. Diese Konstellation gab Rollins den nötigen Platz für sein wanderndes, schlenderndes Spiel. Das ging zwei Jahre so – dann verabschiedete er sich aus der Öffentlichkeit. Statt in Clubs spielte er auf der New Yorker Williamsburg Bridge, weil er zu Hause wegen Lärmbeschwerden der Nachbarn nicht mehr spielen durfte, sollte, wollte. Hier, zwischen 1959 und 1961 lernt er das Saxofonspiel nochmal neu, dazu stellt er sein Leben neu auf und hört mit dem Alkohol und dem Rauchen auf.

Man würde es sich leicht machen, wenn man Rollins als weirdo bezeichnen würde. Nach dem Verzicht auf die bewusstseinseinschränkenden Mittel – die gleichsam zum Tod vieler seiner Weggefährten führten – wurde Musik zu seiner Bewusstseinserweiterung. Musik und Yoga, dem er sich bereits Anfang der 1970er zu wendet. Es ist nicht das Ende, sondern bloß ein weiterer Neubeginn, eine neue (R)Evolution: Erst untersucht Rollins die Möglichkeiten Jazz und Rock miteinander zu verbinden, komplett frei von Scheuklappen und Stylepuristentum; dann nimmt er sich das Solospiel vor und ist die erste Größe der Saxofon-Solo-Konzerte und -Platten. Immer wieder geht er die Wege, die seine Kollegen nicht gehen wollen oder können: Sich über den Zeitraum von 50, 60 Minuten alleine auf eine Bühne zu stellen, war anderen lange zu riskant.

Besonderes Augenmerk sollte man, wenn man sich eh schon in einer Re-Lektüre befindet, den karibischen Einflüssen in seiner Musik widmen. Rollins entwickelt, beeindruckt vom Erfolg Harry Belafontes und des aufkeimenden Rocksteadys, eine Vorliebe für die Sounds seiner Familie, die von den Jungferninseln in die USA gekommen waren. Westkaribische Sounds finden immer wieder Platz in seinen Sets und auf seinen Platten.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Rollins dieser Musik widmet. Ein Großteil der Jazz-Kollegen des Be-Bop, des Hard-Bop, des Free und Spiritual Jazz meiden lange karibische Sounds – hält man die afro-kubanische Syntheseklänge außen vor, dann bleibt Rollins als einer der ganz verwegenen Musiker im Gedächtnis.

Im Gedächtnis bleiben derweil all diese Phasen: Die Anfänge, der BeBop, die eigene Stimme, die Kooperationen mit Max Roach, Miles Davis, Thelonious Monk, seine Trios, seine Solos, der Rock, der Calypso, Yoga, Meditation und zu guter Letzt sein Abschied vom Saxofon 2014. Die Lunge wollte dann doch irgendwann nicht mehr mitmachen. Doch sprechen und berichten kann Sonny Rollins noch: Heute feiert er seinen 93. Geburtstag und am 14. September heißt es im King Georg: »A Tribute To Sonny Rollins«.

Text: Lars Fleischmann, Foto: Creative Commons

»Tokyo Jazz Joints«: Die Geschichte schummeriger Refugien für Jazzfans in Japan

Die Geschichte der Jazz Kissa ist alt. Bereits vor 100 Jahren entwickelten sich in Japan die ersten Orte,

an denen Jazz gespielt wurde – nie live, immer von der Schellack. In der Zeit des japanischen

Faschismus und dem daraus resultierenden Zweiten Weltkrieg wurden die Jazz Kissa geschlossen –

immerhin stand man nicht nur mit China und Korea im Konflikt, sondern führte auch einen

erbarmungslosen Krieg gegen die USA, ihre Ausbreitung im Pazifik, aber auch gegen die Kultur der

Vereinigten Staaten.

Zwei Atombomben-Abwürfe, eine bedingungslose Kapitulation und mehrere Jahre des

Wiederaufbaus später florierte ab den 1950er Jahren das städtische Leben wieder im sogenannten

Land der aufgehenden Sonne. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte die japanische Jugend kokujin jazz,

also schwarzen Jazz. Acts wie Art Blakey and The Jazz Messengers hatten Kultstatus und

beeinflussten die hiesige Popkultur; obwohl ein Großteil der Japaner*innen kaum Möglichkeiten

besaß in den eigenen vier Wänden Platten abzuspielen. Plattenspieler und Heim-HiFi waren

Mangelware respektive unbezahlbar. Die importierten Platten waren ebenso unerschwinglich: Blue

Note-Platten kosteten in Japan häufig einen Tageslohn.

So eröffneten kleine Zufluchtsorte, die Jazz Kissas eroberten im neuen Gewand die Großstädte. Bis

1960 gab es schon etwa 100 dieser Jazz Cafés in Tokyo. Das Besondere: Die Kissas waren eben keine

Orte des nächtlichen Lebens oder der Ausgehkultur, sondern Einrichtungen, die meist schon in den

frühen Abendstunden schlossen. Dafür öffneten sie bereits in der Mittagszeit – was man nur erahnen

konnte, wenn man in einem Jazz Kissa saß, da die meisten unter ihnen eher durch Fensterlosigkeit

glänzten. Gedimmtes Licht, dunkles Holz, ein Schrank voller Platten, dazu Tee und Whiskey – gerne

amerikanischen Bourbon, so wie es wohl auch die großen Vorbilder aus den USA machen.

Das schummerige Ambiente schreckte die Jugend nicht ab, man traf sich nach der Schule oder der

Universität im Kissa; daneben saßen Angestellte und alle hörten konzentriert den Jazz. Schwatzerei

untersagt.Es war damals wie heute ein stiller Vertrag, den man in Jazz Kissas schließt: Das Schweigen

der Gäste erkauft sich der Wirt durch eine ausgezeichnete Anlage. Ob in alten oder neuen Jazz Kissas,

immer gehören leistungsstarke Röhrenverstärker zur Grundausstattung, dazu zentnerschwere

Plattenspieler – und eine große Auswahl an Platten, die teilweise seit Jahrzehnten gepflegt wird.

Der nord-irische Dokumentarfotograf Philip Arneill machte sich für sein gerade erschienenes Buch

„Tokyo Jazz Joints“ auf die Suche nach neuen und alten Jazz Kissas und versucht auf knapp 160 Seiten die besondere Magie dieser Orte einzufangen. Dabei gelingt ihm außergewöhnliches: Zwischen den Fotos von Tee-Tassen, rauchenden Männern, aus allen Nähten platzenden Regalen und HiFi-Anlagen vermeint man fast den Sound der Läden zu hören. Im „Coltrane Coltrane“ in Tosu sieht man den Herrn des Hauses gerade eine Platte auflegen. Vor ihm die grimmigen sechs Röhren seines

Verstärkers, dazu eine absurde kleine Auswahl an Zippo-Feuerzeugen. Rechts sieht man den

Gastraum angedeutet, mit Hockern zum Sitzen, einer Reihe Aschenbecher und gleich mehrfach dem

Konterfei des großen Saxofonisten, der den Laden gleich doppelt den Namen leiht. Wer länger

hinschaut, erkennt links am Rand etliche Plattenspielernadeln und im Hintergrund natürlich die

vermutlich 2500 Vinyls. Langsam setzt im Kopf ein Saxofon ein, ist das „Naima“?

Wir werden nie erfahren, was für eine Platte der namenlos bleibende Besitzer auflegt, aber es ist

eine schöne Vorstellung, das Coltranes romantische Ballade für seine erste Ehefrau Juanita, hier

inmitten der konservierten Stimmung Einzug findet.

Auch auf den weiteren Bildern spielt der Methodistensohn immer wieder eine Rolle, aber auch

andere Größen des us-amerikanischen Jazz sind zu entdecken: Da heißt ein Laden „Bird/56“ (in

Osaka), dann ist in der Stadt Shiki ein Kissa Louis Armstrong gewidmet. Spannend sind die

Unterschiede zwischen alteingesessenen Jazz Cafés und jenen neueren Datums. Hier vorsichtig

dampfende, moderne Espressomaschinen, da der perfekt angegilbte Geruch alten Pfeifentabaks;

manchmal ist das Mobiliar frisch eingerichtet, dann sitzt man in einem fast schon plüschigen

Ambiente.

„Tokyo Jazz Joints“ ist ein Buch für Liebhaber*innen des Jazz, der Innenarchitektur, der Schallplatte

und auch Japans. Es ist eine eigene, sogar eigenartige Welt, die man betritt; soweit weg von unseren

Erfahrungen aus Deutschland.

Text: Lars Fleischmann

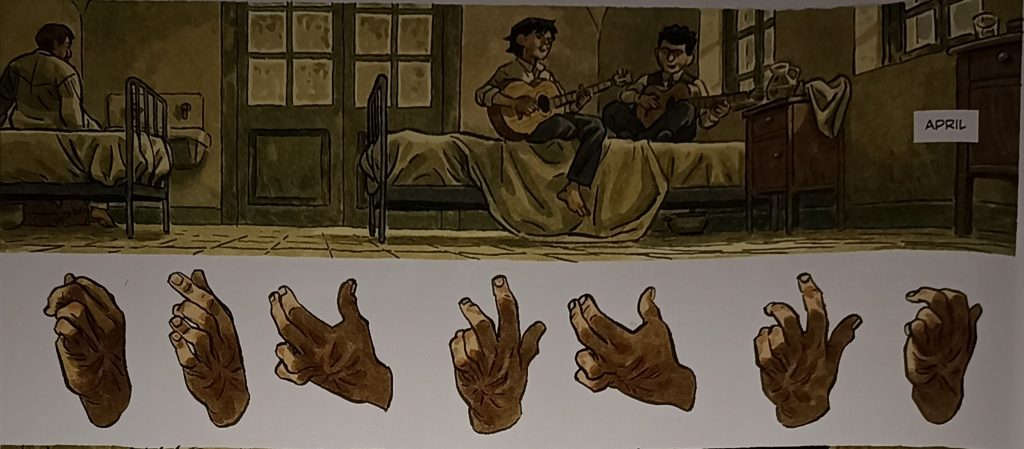

Im dritten Teil unserer Artikel-Serie über den legendären Gitarristen Django Reinhardt geht es um seine größten Erfolge als Musiker, die Bedrohung durch Nazi-Deutschland und den Tod im Jahr 1953.

»Naturgemäß zeichnet niemand die frühen Jahre einer normalen Person auf – vor allen Dingen da sie keinerlei Anzeichen dafür gibt zu einer der musikalischen Genies des Jahrhundert zu werden.«

Salva Rubio

Die Historikerin Salva Rubio erklärt in den Liner Notes zu ihrer Django-Reinhardt-Graphic Novel »Hand On Fire«, welche Schwierigkeiten aufkommen, wenn man versucht das Leben des großen Reinhardt nachzuverfolgen. Die Faktenlage ist dünn, viele Infos sind nur mündlich überliefert, viele davon im Nachhinein mythisch überhöht und verzerrt. War es wirklich so, dass Django als Jugendlicher eine Bahn entgleisen lassen wollte, weil er unzufrieden mit seinem Leben war? Gibt es Gewissheit, dass er sich wirklich in Musik-Salons der Haute-Volee schlich? Hat seine Mutter zusätzlich gearbeitet, um den pubertierenden Sohn vor der schiefen Bahn zu retten – von der Gangster-Laufbahn zur Banjo-Gitarre?

Ungewiss sind auch spätere Ereignisse, Wendungen und Etappen im Leben des Manouche, der entgegen allen Wahrscheinlichkeiten eben doch ein Weltstar wurde. Selbst als er schon mit Stéphane Grappelli musizierte und die Musikzeitschriften berichteten, wurde sein Name monatelang falsch geschrieben und selbst die eifrigsten Chronologen können heute nur kapitulieren, wenn es darum geht, dass Django wochenweise von der Bildfläche verschwand.

Erst um das Jahr 1935 lichtet sich der Nebel, als auch außerhalb Frankreichs über das Gitarren-Genie geschrieben wurde. Im Benelux erschienen Artikel, vor allen Dingen in Amsterdam wartete man auf den Besuch Reinhardts und auch im Mutterland des Jazz, in den USA, genauer: in New York, konnte man die ersten Lobeshymnen lesen. In Deutschland war die Resonanz dagegen vergleichsweise klein. Jazz war zwar noch nicht vollends auf dem Index der Nationalsozialisten gelandet, aber war je nach Gemütslage des Gauleiters oder anderer Vertreter der Nazi-Obrigkeit nicht wohlgelitten. Vor allen Dingen nicht von einem, der aus einer Bevölkerungsgruppe stammte, die in der Propaganda schon längst zum Feindbild verkommen war.

Derweil stellt das Jahr 1936 dann den endgültigen Durchbruch dar: Etliche Veröffentlichungen, die durch die ganze Welt geschickt werden, entstehen mit Django Reinhardt an der Gitarre. Vorrangig der Hot Club de France (das Quintett unter der Leitung von Stéphane Grappelli) bekommt fantastische Reviews in Paris, in London, in New York. Django freut sich besonders, dass ihm der Durchbruch mit seinem Bruder Joseph »Nin-Nin« Reinhardt gelingt. Mit ihm hatte er sich damals in die Salons der besseren Gesellschaft geschlichen und den Traum von der Musikkarriere geträumt, sein Bruder hat ihn dafür immer angespornt und unterstützt. Nicht ohne Grund ist »Nin-Nin« eine der wichtigsten Nebenpersonen in der Graphic Novel »Hand On Fire«.

Dazu gesellen sich mehrere Aufnahmen mit Coleman Hawkins. Während der Aufnahmesessions mit dem Hot Club und Hawkins nimmt Django mittlerweile immer häufiger auch Solo-Stücke auf, die dann von der Gramophone Company veröffentlicht werden.

Anfang 1938 beginnt man eine London-Tournee und verkauft das Cambridge Theater und ähnliche Locations mit 500 bis 1000 Plätzen aus. Die Presse überbietet sich in den Lobpreisungen. Der Melody Maker, das größte Musikmagazin des Kontinents, schreibt: »Sie kamen, sie sahen, sie siegten.«

Dazwischen werden neue Stücke in den Decca-Studios in London aufgenommen. Mittlerweile – auch wenn die Benennungen sich stetig ändern – sind Grappelli und Reinhardt ganz klar gemeinsam die Gesichter der Gruppe. Manchmal spielt man unter dem Namen des einen, dann wieder unter dem anderen Namen oder dem offenen Hot Club de France. Unnötiges Kompetenzgerangel spielt in der Gruppe kaum eine Rolle. Politisch hingegen änderte sich schnell die Lage: War der Spanische Bürgerkrieg noch als konstantes Hintergrundrauschen auf dem Kontinent »ausblendbar«, warfen der Anschluss Österreichs und die Sudetenkrise deutlich dunkle Schatten in die Zukunft.

Amerikanische Musiker*innen, aber auch jüdische Deutsche verließen das nationalsozialistische Deutschland, zogen nach Amsterdam, nach Brüssel, London und natürlich Paris. Langsam sprachen sich die Drangsalierungen der der Juden, der Sinti und Roma und andersdenkender Menschen – wie auch Jazzer – rum. Der Rest ist Geschichte: Am 1. September überfällt Nazi-Deutschland Polen und in Folge bricht der Zweite Weltkrieg aus. Der Hot Club de France, der ab 1938 mehr als regelmäßig in England gastierte und dort viele Auftritte und Recording-Sessions bestreitet, ist wieder in der englischen Hauptstadt als die Meldung vom Krieg sich verbreitet. Die Gruppe spaltet sich auf – während die beiden Reinhardts nach Paris zurückwollen, bleibt Stéphane Grappelli in London. Bis zum Ende des Krieges knapp sechs Jahre später. Das ist das vorzeitige Ende des Hot Club de France.

Während aber in Europa bereits Krieg herrscht, ist in New York Aufbruchsstimmung zu spüren: Repress über Re-Issue erscheint in den Staaten. Gerade in den ersten Monaten häufen sich die lobenden Artikel, die selbstverständlich nicht alle allein von Django Reinhardt handeln, die aber das besondere Klima der 1930er Jahre in Europa betonen. Benny Carter und Coleman Hawkins bekommen Würdigungen – und die Pariser Kollegen werden da nicht außer Acht gelassen. Derweil gründet Reinhardt eine Gruppe mit Alix Combelle, André Ekyan, Jean Ferret und anderen, die in den folgenden Monaten und Jahren in immer neuen Formationen zusammenkommt.

Im Mai 1940 verschärft sich die Lage. Gerüchte machen sich breit, dass Deutschland nun Frankreich einnehmen möchte. Django und seine zweite Frau Naguine Reinhardt flüchten nach Südfrankreich, zwei Tage später überschreitet die Wehrmacht die Mosel. Am 14. Juni fällt Paris, Django kehrt knapp einen Monat später wieder heim. Musik wird auch weiterhin aufgenommen. Die Wolken aus »Nuages«, die Django mit einem neuen »Quintett du Hot-Club de France« mit Alix Combelle an der Klarinette aufnimmt, sind aber mittlerweile der Rauch des Krieges.

Django und seine Kollegen können sich vergleichsweise frei bewegen, reisen 1942 nach Brüssel, um dort neue Aufnahmen zu machen und mit Stan Brenders zu spielen. Auch die Rückreise ist kein Problem. Trotz gelegentlicher Traktiererei durch deutsche und Vichy-Soldaten wie Polizisten verläuft das Leben unbeschadet weiter. Nur Platten konnte man nicht mehr in Frankreich oder Europa verkaufen, diese wurden ausschließlich für den amerikanischen Markt – oder für die Archive – produziert. Reinhardt war äußerst beliebt bei der Pariser Gesellschaft und auch bei den Soldaten der Wehrmacht. Das verlieh ihm den Status der Unantastbarkeit. Doch 1943 wird es auch ihm zu heikel. Aus Paris werden immer häufiger Juden und auch Sinti und Roma deportiert. Django versucht in die neutrale Schweiz auszureisen, wird an der Grenze aber abgewiesen. Daraufhin verschwindet Reinhardt aus der Öffentlichkeit und spielt, bis auf drei, kein Konzert bis zur Befreiung Frankreichs.

»Dr. Jazz« Dietrich Schulz-Köhn, der berühmte Radiomoderator, der während des Krieges Oberleutnant der Wehrmacht in Frankreich war, hält es nicht für ausgeschlossen, dass Django Reinhardt tatsächlich sakrosankt war, sich kein Geheimpolizist, kein Militär je getraut hätte, ihn zu verhaften. Zwar galt der Befehl zur Vernichtung der Sinti und Roma nicht in Frankreich, dennoch wurden nahezu alle Angehörige der Volksgruppen interniert und in Konzentrationslager gesteckt. Der nationalsozialistische Apparat ging da rigoros vor. Schulz-Köhn sah dennoch keine Gefahr für Reinhardt; gleichzeitig betont er aber, dass gerade zum Kriegsende hin viele »gläubige Nazis« auf eigene Faust gehandelt hätten, was ein Klima der Unberechenbarkeit heraufbeschwor. Etliche Hundert Sinti und Roma verloren dennoch ihr Leben in der Zeit der Besatzung, dazu – daran sei an dieser Stelle nochmal erinnert – mindestens 75.000 jüdische Franzosen; darunter auch Musiker*innen mit denen Reinhardt die Bühne teilte.

Nach dem Krieg und der Niederlage Deutschlands beginnt die Welt sich wieder in normale Bahnen zu drehen. Django kann bald schon wieder nach London reisen, etliche Aufnahmen aus der Zeit der Besatzung werden releaset. 1946 beginnt dann die erste Tour in Nordamerika, wo er als Superstar landet. Zusammen mit Duke Ellington und seinem Orchester bereist er die USA und Kanada. In New York wartet zum Ende seiner Reise eine einmonatige Residency mit mindestens fünf Auftritten pro Woche. Das amerikanische Publikum hält seine Verletzungen manchmal für Kriegsverletzungen, so wird es überliefert.

Nach Djangos Heimkehr nach Paris, trifft erstmal Stéphane Grappelli wieder. Sie treffen sich im Hot Club de France und nehmen im März das erste Mal seit acht Jahren wieder Stücke auf.

Django greift jetzt immer häufiger zur elektrisch verstärkten Gitarre und hat in New York auch den Be-Bop kennen gelernt. Obwohl er noch weiterhin dem Swing verbunden bleibt, lassen sich immer häufiger II-V-I-Verbindungen und andere Kennzeichen des Bops entdecken. Die nächsten Jahre sind Jubeljahre, die ihn zum umfeiertsten Musiker des Kontinents werden lassen. 1951 zieht es Django Reinhardt raus aus Paris – zwischendurch hatte er zwei Residenzen in Rom verlebt – in das bei Fontainebleau gelegene Samois-sur-Seine. Hier wollte er, gerade 41 geworden, langsam zur Ruhe kommen. Doch schon zwei Jahre später, am 15. Mai 1953, erleidet Django, der zeitlebens »Kette rauchte«, einen Schlaganfall, dem er noch in derselben Nacht erliegt.

Sein Grab ist eine Pilgerstätte – für Jazz-Fans, für Sinti und Roma aus Europa und der ganzen Welt -, sein Ruhm hält bis heute an. Auch fast 100 Jahre nach seinen ersten Veröffentlichungen gilt Reinhardt zu den wichtigsten Vertreter*innen seiner Zunft und als großer Innovator des Jazz. Ohne Reinhardt hätte sich der europäische Jazz womöglich viel behäbiger und langsamer etabliert und emanzipiert.

Das Einzige, was an dieser Stelle verblüfft: Es gibt keine aktuelle deutsche Biografie Reinhardts. Die letzte stammt aus dem Jahr 1985. Dafür gibt es umso mehr Orte, wie Jazz-Clubs, an denen das Andenken an den großen Manouche aus Paris zelebriert wird. Denn eins ist klar: So einen Musiker hat Europa kein zweites Mal gesehen.

Text: Lars Fleischmann.

Ein Gespräch mit Benjamin Schmidt und Justus Czaske über ihr Quintett, das am 12. Juli im King Georg Jazz-Club spielt.

Besonders viele Jazzbands mit Doppel-Leading hat die Musikgeschichte wirklich nicht gesehen. Dass diese Konstellation, die auf zwei Köpfe und ihre bisweilen unterschiedlichen Erfahrungen und Vorliegen baut, durchaus seine Vorteile hat, das zeigt das Benjamin Schmidt/Justus Czaske Quintett. Da ist einerseits Benjamin Schmidt, gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe, Trompeter und Flügelhornist, der im JugenJazzOrchester NRW spielt und eine Band namens »Fi Lament« hat, die er mit weiteren Studenten aus Osnabrück bildet. Dort, also in Osnabrück, lernt Schmidt Justus Czaske kennen. Dieser hat zwar bereits seinen Bachelor in klassischer Klarinette an der Hannoverschen Hochschule für Musik, Theater und Medien, ist aber für ein weiteres Studium nach Osnabrück gewechselt, wo er sich seinem zweiten Instrument, dem (Alt-)Saxofon und vor allen Dingen der Jazz-Komposition zuwendet. Czaske spielt im renommierten Asambura Ensemble, einer interkulturellen Band, die europäische Klassik und Musikgeschichte mit nicht-europäischen Instrumenten wie Stimmungen verbindet.

Von dieser spannungsvollen Beziehung profitiert das Quintett, das nun erstmalig im King Georg – in der Reihe »Young Talents« – auftritt. Zu diesem Anlass haben wir mit den BEIDEN Bandleadern gesprochen.

Ein Doppel-Bandleading kommt auch nicht aller Tage vor. Wie kommt es zu diesem seltenen Vergnügen bei ihrem Quintett gleich zwei Bandleader zu haben?

Schmidt: Die Idee gemeinsam ein Quintett zu gründen, entstand ursprünglich, als wir im Laufe unseres Studiums gemerkt haben, dass sich die musikalischen Ideen und Interessen von Justus und mir teils überschneiden und sehr gut ergänzen. Da kam uns der Gedanke gemeinsam ein Projekt zu gründen, in welchem wir gemeinsam als Bandleader auftreten und auch wir beide eigene Stücke einbringen können. So haben wir bei unseren Konzerten ein sehr abwechslungsreiches Programm, was jedoch dennoch nicht nach wahllos zusammen gewürfelten Stücken klingt, sondern in sich schlüssig ist.

Czaske: Ich bin generell ein Freund von flachen Hierarchien und denke, dass es gerade im Jazz unabdingbar ist, kollektiv und gleichberechtigt zu arbeiten. Da finde ich das geteilte Bandleading nur konsequent; zum Beispiel da wir „Bandleader-Entscheidungen“ stets zu zweit treffen müssen. Das macht es für mich demokratischer.

Sie haben Sich beide in Osnabrück an der Hochschule kennengelernt, wo Sie auch studieren – der eine Trompete im Hauptfach, der andere Jazz-Komposition. Wie ist die Stimmung an der Hochschule? Ist es eher eine Lern-Atmosphäre oder haben Sie den Eindruck, dass der Campus wie ein Creative Hub Musiker*innen zusammenbringt?

Schmidt: Da die Hochschule in Osnabrück eher musikpädagogisch orientiert ist, war es für mich (und ich vermute auch für Justus) nicht immer leicht auf Musiker zu treffen, welche genau wie wir eher einen künstlerischen Werdegang anstreben. Daher war es auch oft nicht einfach in der näheren Umgebung Musiker zu finden, welche musikalisch in die Vorstellung meiner Kompositionen passen.

Czaske: Besonders bezeichnend für die Osnabrücker Community halte ich die doch sehr große Altersspanne der Studierenden. Dadurch befinden sich musikalisch und auch im Leben generell an verschiedenen Punkten und haben auch sehr unterschiedliche Zukunftspläne. Ich sehe, dass einige sich außerhalb des Lehrbetriebs eher rarmachen, während es auch diejenigen gibt, die sich vernetzen, austauschen und gemeinsam an Sachen arbeiten.

Die Erfahrungen, die Sie beide bis jetzt machen durften auf der musikalischen Ebene sind recht unterschiedlich. Da ist einerseits halt die Erfahrung vom JugendJazzOrchester NRW, andererseits die klassische Klarinette und das Mitwirken beim interkulturellen Orchester Asambura. Wie bekommt man diese Erfahrungen zusammen? Und was heißt das für die eigenen Kompositionen und Arrangements?

Schmidt: Ich denke, dass gerade diese sehr unterschiedlichen Werdegänge von Justus und mir sehr reizvoll sind und unsere Musik interessant machen. Dadurch, dass ich musikalisch erfahrener bin, was den Jazz angeht, sowohl im Bereich Big Band (JugendJazzOrchester NRW, Deutsch-Polnisches JugendJazzOrchester, Aushilfen in div. Big Bands wie z.B. Cologne Contemporary Jazzorchestra) als auch im Combo Bereich, habe ich hier vermutlich ein ganz anderes Spektrum an Ideen einzubringen als Justus, welcher durch seine klassische Ausbildung und sein Mitwirken im Asambura Ensemble in diesem Feld mir natürlich meilenweit voraus ist. Gemeinsam schaffen wir es somit, Ideen aus beiden Welten einzubringen und in unserer Musik verschmelzen zu lassen.

Czaske: Trotz unterschiedlicher musikalischer Sozialisation – oder auch gerade deswegen -überschneiden wir uns in vielen wichtigen grundlegenden musikalischen Fragen und haben eine gemeinsame Vision, wo wir mit unserer Musik hinwollen. Von daher habe ich in dieser Hinsicht nicht das Gefühl, etwas zusammenbringen zu müssen, sondern beobachte eher, dass da etwas zusammenkommt.

Und wie erarbeiten Sie neue Musik? Spielen sie zusammen und schreiben währenddessen neue Stücke – oder arbeiten Sie je getrennt an einer Komposition und bringen diese dann ein, um Sie zur Diskussion zu stellen und zu verfeinern?

Schmidt: Justus und ich komponieren meist jeder für sich allein. Allerdings treffen wir uns oft und stellen uns gegenseitig unsere Kompositionen und Ideen vor. Dann tauschen wir uns darüber aus, was wir von den Kompositionen des anderen halten, wie wir über bestimmte Ideen denken, was man am jeweiligen Stück noch verändern oder ergänzen könnte etc. Oftmals entstehen in solchen Gesprächen auch Ideen für neue Kompositionen.

Czaske: Wir treffen uns öfter und stellen uns neue Stücke, Skizzen vor, sprechen auch über die Realisierbarkeit von Ideen und geben uns gegenseitig Inputs. Aber generell komponiert jeder für sich und keiner nimmt große Änderungen an Kompositionen des anderen vor.

Wie ändern sich die Stücke im Live-Kontext? Sind ihre Kompositionen eher strenger Natur oder lassen diese viel Raum zur Improvisation?

Schmidt: Unsere Stücke sind bewusst oft sehr offengelassen. Sowohl Justus als auch ich haben eine große Affinität zur Avantgarde und zur freien Musik und lassen dies sehr gerne in unsere oftmals sehr ausgeschriebenen Stücke live einfließen. So stringent die Melodien und Themen aufgeschrieben sind, so frei ist dafür der Raum in den Improvisationen.

Czaske: Mir ist es sehr wichtig, notiertes Material mit äußerster Präzision umzusetzen, aber es gibt auch einen großen Interpretationsspielraum und viel Raum für Improvisation. Dabei habe ich oft konkrete Vorstellungen an deren Umsetzung alle Bandmitglieder maßgeblich beteiligt sind. Ich hoffe, dass unsere Interpretationen in einem steten Wandel sein werden, und möchte auf der Bühne von meinen Kollegen und mir selbst überrascht werden. Perspektivisch möchte ich in dieser Band sämtliche Grauzonen zwischen streng notierter und frei improvisierter Musik austesten und miteinander verbinden.

Mal als provokante Zwischenfrage: Was bringt eigentlich junge Menschen im Jahr 2023 dazu Jazz zu spielen? So schön die Musik auch ist, galt sie ja lange als eher uncool? Können Sie dem etwas entgegensetzen?

Schmidt: Ich glaube nicht, dass Jazz tatsächlich als uncool gilt, sondern eher das die Jazzmusik für viele Menschen etwas Unbekanntes ist und generell die Einordnung von Musik immer schwieriger wird. Jazz ist sehr vielseitig und muss eben nicht immer entweder Swing oder komplett freie und wilde Improvisation sein. Ich erlebe es immer wieder das Leute nach einem Konzert auf mich zu kommen und erzählen: „Ich wusste gar nicht das Jazz so klingen kann“. Ich denke also nicht, dass Jazzmusik uncool ist, sondern eher das viele Leute gar keine wirkliche Idee davon haben, was diese Musik ist.

Bei mir war es beispielsweise so, dass ich auf der weiterführenden Schule durch Zufall in die Big Band der Schule gerutscht bin und hier das erste Mal mit der Jazzmusik in Kontakt gekommen bin. Vorher hatte ich selbst nicht wirklich eine Idee davon. Mit der Zeit bin ich dann über diese Big Band auch immer wieder in andere sehr vielfältige musikalische Projekte gerutscht – von Funk bis Free Jazz – und hab somit allmählich kennengelernt wie vielseitig diese Musik ist.

Czaske: Jazz ist zum Ausgangspunkt meiner musikalischen Arbeit geworden, da ich hier die Möglichkeit sehe, mich kompromisslos auf alle meine musikalischen Einflüsse zu beziehen und sie miteinander zu verbinden, ohne sie einer Wertung zu unterziehen. Jazz ist für mich in seinem Kern eine interkulturelle Praxis und das ist auch 2023 höchst relevant. Ob das nun cool ist oder nicht ist nebensächlich und keine treibende Kraft für mich.

Und was macht für Sie die besondere Faszination für den Jazz aus?

Schmidt: Für mich liegt die Faszination darin, dass ich oftmals sehr frei und kreativ mit meiner Musik umgehen kann. Egal ob ich die gleiche Instrumentierung habe, spiele ich die gleichen Stücke mit anderen Musikern, so werden sie immer unterschiedlich klingen, da jeder Musiker in einem gewissen Grad seinen eigenen spielerischen Input und seine eigene Idee von der Musik mit einbringt.

Czaske: In erster Linie natürlich die Improvisation, da sie einen über die Musik hinausbegleitet. Durch sie lernt man den anderen zuzuhören, aber auch sich selbst besser wahrzunehmen und sich Gehör zu verschaffen. Und am allerwichtigsten: den Moment zu leben.

Wie oft hatten Sie denn schon die Möglichkeit in dieser Konstellation als Quintett zusammen zu spielen?

Schmidt: Die Besetzung, welche wir im King Georg haben ist tatsächlich eine Premiere. Für gewöhnlich spielen wir eigentlich mit Jan Blikslager am Bass und Fabio Cimpeanu am Schlagzeug, mit welchen gerade ich (Schmidt) sehr viel im Jugendjazzorchester NRW, aber auch in verschiedenen Kombos gespielt habe. Im King Georg haben wir dann als Aushilfen Lukas Keller am Kontrabass und Finn Wiest am Schlagzeug dabei.

Freuen Sie sich auf etwas im Speziellen bei ihrem Auftritt im King Georg?

Schmidt: Ich persönlich spiele super gern im King Georg, da mir die sehr familiäre Atmosphäre gut gefällt. Des Weiteren bin ich sehr gespannt darauf, wie die Musik in dieser neuen Besetzung klingen wird.

Czaske: Es ist mein erster Gig im King Georg und auch generell das erste Mal, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr darauf zu spielen und die Atmosphäre zu erleben, nachdem ich schon so viel darüber gehört habe.

Interview: Lars Fleischmann

Er schrieb unter anderem den wichtigsten Song der Sixties. Über Otis Redding und ein Buch, dass sich seinem Leben und Wirken widmet: »Dreams To Remember«.

Vermutlich gibt es kein Jahrzehnt im 20. Jahrhundert, das größere kulturelle Umwälzungen mit sich brachte, als die 60erJahre. Insofern ist es eine kaum lösbare Aufgabe nach DER Gruppe, DEM Künstler, DER Künstlerin, DEM Album oder DEM Song des Jahrzehnts zu suchen. Der amerikanische Autor Mark Ribowsky versucht es zumindest und führt in seinem Buch »Dreams To Remember« an, dass der Titel des EINEN GROSSEN LIEDS ausschließlich »Respect« gebührt.

Es ist eine interessante Wahl, stammt der Song ja eben nicht von den Beatles oder einer anderen englischen Rock-Gruppe, ist es keiner der Songs und Stücke des freidrehenden Jazz, der in Windeseile von Hard-Bop zu Spiritual und Free Jazz stürmte und es ist auch kein Hippie- oder Studentenrevolten-Lied.

Nein, hier fordert ein Mann ein wenig Respekt, wenn er nach einem anstrengendem Arbeitstag nach Hause kommt. Wie bitte? Welcher Mann? Wir reden hier doch über Aretha Franklins Schlüssel-Stück, das sie zu einem Star und einer Ikone machte, oder nicht?

Bühne statte Kirche

Mark Ribowsky ist ein viel belesener und profunder Autor, der Kunst und Politik in all seinen Künstler-Biografien zusammenführt. Und in »Dreams To Remember« geht es eben nicht – oder nur am Rande – um Aretha Franklin, die natürlich jede Huldigung verdient. Nein, es ist ein Buch über Otis Redding, dem eigentlichen Urheber von »Respect«.

Otis Redding wurde 1941 in Dawson, Georgia, geboren. Sein Vater Otis Redding Senior war ein Baptistenprediger, der aber gleichzeitig als Farmer für einen Landbesitzer arbeitete. Seine Mutter Fannie Rosemann hatte bis dahin drei Töchter geboren, was bereits zu größeren Spannungen in der Familie führte. Doch mit der Geburt von Otis Junior änderte sich das. Otis war so etwas wie der Sonnenschein der Reddings und durfte bereits mit vier Jahren im Gospelchor der Baptistenkirche in Macon, Georgia, mitsingen. Gleichzeitig durfte er Gitarre und Piano lernen, später sogar Drums. Außerdem ging er zum Gesangsunterricht. Er sollte nicht bloß in die Fußstapfen seines Vaters treten und Prediger werden, sondern Pfarrer einer Gemeinde. Doch das sah Otis anders.

Statt in die Kirche zog es ihn auf die Bühnen, sein Vorbild wurde alsbald die Rock’n‘Roll-Ikone Little Richard, der aus Macon stammte und als Figur in der Stadtgesellschaft sehr präsent war. Mehrere Wochen hintereinander gewann Otis mit seinen Interpretationen von Little Richards-Songs bei einem Gesangswettbewerb. 1956 musste Otis dann die Schule verlassen und als Arbeiter auf einer Tankstelle und als Brunnenbauer anfangen. Sein Vater hatte in der Zwischenzeit Tuberkulose bekommen und konnte die Familie nicht mehr unterstützen.

In den nächsten Jahren ging es Schlag auf Schlag, wenngleich auf niedrigem Niveau: Er sang weiterhin bei Bandwettbewerben, dann wurde er für die Pat T. Cake engagiert und später als Background-Sänger für Little Richard, als sich dieser mit den Upsetters dem Gospel widmete. Bei Pat T. Cake hatte er einst Johnny Jenkins kennengelernt, den er eines morgens zum Stax Studio in Memphis fuhr, da Jenkins seinen Führerschein verloren hatte. Als dessen Aufnahmesession nur mäßig erfolgreich war, durfte Otis auch zwei Lieder aufnehmen: »These Arms of Mine« sollte sein erster Charts-Erfolg werden.

Absturz mit 26

Doch braucht man sich gar nicht die Mühe machen und den gesamten Lebensweg nochmal nachzuerzählen, man würde in dieser Tragödie unterzugehen drohen. Es ist wirklich ein Treppenwitz der Pop-Geschichte, dass ausgerechnet Redding, der außer Kiffen den Drogen fernblieb nicht einmal die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, dem »Club of 27« beizutreten, jenem schicksalhaften Kreis von Künstler*innen, die mit 27 verstarben. Nein, Redding stürzte bereits mit 26 auf einer Flugreise mit seiner Band ab – doch er hinterließ mit »(Sitting on) The Dock of the Bay« seinen größten Hit. Die erste posthume Nummer 1 der amerikanischen Charts. Generell sollte ausgerechnet sein Tod zum Durchbruch im Heimatland führen, der ihm bis dahin verwehrt geblieben war. Zwar war Redding ein Musiker, der immer wieder mit Liedern wie »Try a Little Tenderness« in die Charts (R&B wie Billboard Top100) einsteigen konnte, aber nie ganz nach oben kam. In Europa wurde er hingegen verehrt. Berühmt sind die Aufnahmen von seiner zweiten Tournee in die »Alte Welt«, als er Engländer*innen, Deutsche Halbstarke und Backfische, genauso wie Norweger*innen in pure Ekstase versetzte.

Dieser ungeschliffene Soul sollte nicht ohne Grund später den Namen »Northern Soul« verpasst bekommen – in den Staaten war man nicht bereit für die eigenen selbstbewussten Künstler*innen. Wo wir wieder bei der Ausgangthese wären: »RESPECT« als wichtigster Song der 1960er Jahre.

Reddings Lied thematisiert wenige Monate nach der Ermordung von Malcolm X, dass die afro-amerikanischen Männer Anrecht auf Respekt haben – im kleinen, privaten Rahmen wie auf der großen Bühne. Es war eher eine implizite Hymne der Bürgerrechtsbewegung, die subtil und ungeplant etwas auf den Punkt brachte, was noch gar nicht war, sondern erst werden sollte. Wir erinnern uns mit gewissem Schrecken, dass »Dock of The Bay«, seine Meditation über die Vergänglichkeit und den eigenen Tod kurz vor dem tatsächlichen Ableben entstand. Otis hatte dafür ein eigenartiges Gespür, was seine Zeit auf Erden nicht verlängern konnte.

Um das aber nochmal klarzustellen: Selbstverständlich ist die Version von Aretha Franklin auch berechtigt der größere Hit, der sowohl das eine (Bürgerrechtsbewegung) als auch das andere (Feministische Emanzipation) zusammenbrachte. Aber darauf kommen wir nochmal zu sprechen, wenn wir »Otis Blue« – im Übrigen auch eine der 50 besten Platten aller Zeiten – nochmal durchgehört haben.

Text: Lars Fleischmann.

Der Saxofonist Mark Turner zieht den künstlerischen Freiraum dem einsamen Spiel im Spotlight vor.

Es ist nun 15 Jahre bereits her, aber der November 2008 hätte für den Tenorsaxofonisten Mark Turner auch ganz anders enden können. Damals hatte Turner einen Unfall mit einer Säge. Dabei durchtrennte er am Zeigefinger und am Mittelfinger der linken Hand die Sehnen und die Nerven. Die ganze Karriere stand zu dem Zeitpunkt auf dem Spiel, die Finger drohten ohne Gefühl zu bleiben, vielleicht sogar für immer steif. Als Saxofonist wäre das eine hohe Hypothek gewesen. Doch wie ein Wunder ging, das alles gut und Turner stand bereits wenige Monate später wieder auf der Bühne. Wie ein veränderter Mensch habe er sich gefühlt; Demut zeichnet Turner seitdem aus. Wie das Zitat am Anfang beweist, weiß Mark Turner seit 2008, wie privilegiert seine Rolle als Musiker ist, als jemand der macht, was er liebt.

Seit seinem kometenhaften Aufstieg in den 90ern ist der 1965 in Ohio geborene Mark Turner eine der wichtigsten Stimmen des modernen amerikanischen Jazz. Sein Debüt »Yam Yam«, das er unter anderem mit den Langzeit-Kollaborateuren Larry Grenadier, Brad Mehldau und Kurt Rosenwinkel eingespielt hat, schlug nicht nur in seiner Wahlheimat New York ein, sondern in den gesamten USA. Schnell wurden Vergleiche mit John Coltrane gezogen. Die Nachfolge Tranes war zu dem Zeitpunkt schon lange vakant – und plötzlich stand da dieser eher zurückgenommene Tenor-Virtuose. Warner Music interessierte sich sofort für Mark Turner und signte ihn vom Platz weg.

Doch seine Pläne sahen etwas anders aus: Turner ist keiner, der im Rampenlicht stehen will oder muss. Zwar veröffentlichte er bis 2001 noch weitere Alben, als sein Vertrag mit Warner abgegolten war, zog es ihn wieder raus aus dem Spotlight. Gerne übernahm er fortan die zweite oder dritte Geige, spielte am liebsten mit vertrauten Gesichtern – wie eben dem Gitarristen Kurt Rosenwinkel. Sie hatten bereits während der Studienjahre die gemeinsame Arbeit begonnen. In Rosenwinkels Gruppe fühlte sich Turner dementsprechend wohl.

Dazu gründete er das Trio Fly, wiederum mit den alten Bekannten Jeff Ballard (Drums) und Larry Grenadier (Kontrabass).

Wer bei Fly reinhört, egal ob in das selbst-betitelte Debüt oder in die späteren »Sky & Country« und »Year of the Snake«, kann womöglich schnell das Ideal erkennen, das Turner seit den 2000ern verfolgt. Als wäre er ein Verfechter der französischen Revolution heißt es bei ihm: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Keine scheinende Solistenmucke, die bloß darauf wartet, dass mal wieder jemand eine virtuose Line schmettert oder eine wilde Idee über alles drübernagelt – Fly, wie auch seine anderen Projekte zu der Zeit, zeichnen sich vor allen Dingen durch ein ebenbürtiges Entwickeln aus.

Jeder hat hier seinen Platz, kann sich einbringen, dann aber auch zurücknehmen, wenn es nötig ist.

Auch das hat mit einer nötigen Prise an Demut und Fingerspitzengefühl zu tun, denn Turner könnte beileibe die meisten anderen Musiker*innen an die Wand spielen. Turner kann alles: Das klare Spiel, das vokale, er nutzt gerne den vollen Umfang des Tenor-Saxofons und vernachlässigt nicht die tieferen Register, dann kann er wiederum aufdrehen. Er springt behände durch den »Circle of Fifths«, wie es Coltrane eben auch gern machte, und feiert mit seinen Händen ein Fest der blitzschnellen Tonfolgen – ein Hoch und Runter wie auf einer Achterbahnfahrt. Doch Protz liegt Mark Tuner fern. Das zeigt sich auch bei seinem Quartett, das er aus der Idee der bewusste Beschränkung entwickelt hat. Kontrabass, Drums, Trompete und Saxofon – wo andere immer wieder auf Pianos und/oder Gitarren setzen, verlässt sich Mark Turner auf die vier Instrumente. Er beweist, dass man keine Akkorde braucht, um komplexe Harmonik und vertrackte Dynamik zu entwickeln. Die Multidimensionalität liegt hier im Ineinandergreifen der vier Musiker – neben Turner sind das Jason Palmer (Trompete), Joe Martin (Bass) und Jonathan Pinson (Schlagzeug).

»Freiraum«, das gebe ihm diese Art zu spielen: Den Freiraum sich von Konventionen zu lösen, den Freiraum auf die anderen zu hören und nur das zu spielen, was gespielt werden muss. Es geht um gemeinsames Spiel, auf ein gleichberechtigtes Miteinander. Und wieder kommen die drei Ideale der französischen Revolution durch.

Text: Lars Fleischmann.

Laut, aggressiv, radikal, wild, schockierend – so wird seine Musik in fast allen Kommentaren beschrieben, bis zu der von ihm selbst einmal benutzen Umschreibung »Ungesetzlicher Krach«.

Seit seiner »Machine Gun« (1968) verstärkt in der Öffentlichkeit bemerkt, »brötzte« er (auch wenn der in der Szene benutzte Begriff bis heute keinen Eingang in den Duden gefunden hat), in den ersten Jahren insbesondere mit seinem Basssaxophon, später hauptsächlich auf dem Tenor. Ja, er war der einflussreichste Free-Jazzer in Deutschland und Europa, mit großer Aufmerksamkeit in den USA und weltweit bedacht. Er war Maler, Grafiker, Designer, Objektkünstler und eben Musiker … als Quereinsteiger, der mit allen Traditionen brach. Damit hat er Türen und Tore geöffnet, neues Hören erzeugt und herausgefordert – und gleichzeitig für viele bis heute den Weg zum Jazz versperrt – ein Zugang zu seiner Musik ohne Vorbereitung und Offenheit für Ungewöhnliches, manchmal gar schwer Erträgliches kann kaum gelingen.

Unzweifelhaft hat er Maßstäbe verschoben, umfassend gebildet, nachdenklich und zugleich zupackend, energiegeladen, immer kompromisslos avantgardistisch und intellektuell auf seinem eigenen Weg – inspiriert von Paik in der bildenden Kunst und Ornette Coleman, Albert Ayler und Don Cherry im Jazz. »Beim Freejazz geht es darum, Gedanken und Gefühle woanders hinzubewegen.«

Zum ehrenden Andenken daher sein erwähntes Album aus 1968 »Machine Gun«

Im engsten Sinne entwickelte er futuristische Klangwelten – nicht überraschend, dass er 1969 in Köln mit dem »Klassiker« der »Neuen Musik« Mauricio Kagel zusammen arbeitete, (Hörspiel mit Michael Vetter (fl) und Christoph Caskel (dr) – »Ein Aufnahmezustand« – »Musik aus Zufall«). Vieles Traditionelle im Jazz hat er aufgebrochen und neue Wege der Improvisation geschaffen – immer auf der Suche. Und regelmäßig im Kollektiv, als gemeinsame Aufgabe und Arbeit: »Ich hatte immer das Gefühl, es geht nicht nur um die Musik, es gibt einen sozialen Auftrag«.

»Es ist eine Sache, die man zusammen macht, in der man gemeinsam entscheidet und durch dick und dünn geht. Klingt vielleicht romantisch, ist aber so.« … »Ich habe sehr viel mit meinen schwarzen Freunden gespielt, und was ich da gemerkt habe, da ging es nicht nur um musikalische Gedanken, da ging es oft darum, wie sie den Tag überleben. Und am besten lief das immer, wenn man sich zusammenschloss.«

Dazu eine Aufnahme vom Jazzfest Berlin 1995

Vieles in seiner Musik habe ich nicht verstanden, geschweige denn gerne »gehört«, und sie ist sicher nicht der Kern der im King Georg gespielten Musik, die sich auf Straight Ahead und Contemporary Jazz konzentriert, wohl aber habe ich die dahinterstehende Idee nachvollzogen. Für Brötzmann war der Sound immer wichtiger als die Noten, die er und seine MitmusikerInnen spielten. Damit stand er den schwarzen Urvätern des Jazz näher als der europäischen Musiktradition.

Text: Jochen Axer